2015年11月号より

エンタは成長牽引領域

「2012年の就任以来、一貫して申し上げてきたが、エンターテインメントはソニーグループにとってたいへん重要な事業です。一部では相変わらずソニーの本業はエレクトロニクスで、エンターテインメントを副業ととらえる向きもあるが、18年間連続して黒字を継続しており、安定的に収益を創出する、まさにソニーグループの大きな柱の1つです」この言葉は、昨年11月に開かれたソニーのIRデーのオープニングスピーチで平井一夫・ソニー社長が語ったものだ。

2月の経営方針発表会で、「映画と音楽は成長領域」と宣言した平井一夫・ソニー社長。

2月の経営方針発表会で、「映画と音楽は成長領域」と宣言した平井一夫・ソニー社長。平井氏の言葉にもあるが、「ソニーの本業はエレキ」というイメージは、ほとんどの日本人の意識に植え付けられている。それほどまでに、映像・音響(AV)の世界において、ソニーがこれまで果たしてきた役割は大きい。

その一方でリーマンショック以降、エレキ事業の極度の不振に喘いできたソニーが、本業とは、と悩み続けてきたのも事実である。平井氏の前任のCEO、ハワード・ストリンガー氏は「本業の再定義をしている」と語ったこともある。長く続いた業績悪化は、ソニーから自信とレーゾンデートルを奪ったかに見えた。

そこで、再建を託された平井氏は、エレキの再興を打ち上げる。この3年の間に、パソコン事業の撤退、テレビ事業の別会社化、携帯電話事業の抜本的見直しなど行い、今期第1四半期決算では、エレキ事業が591億円の営業利益を稼ぎ出すなど、一時の低迷からは脱出する気配が見えてきた。しかし、だからといって、エレキがソニー全体を引っ張っていた20世紀の収益構造には戻れない。ソニーが新たな成長を遂げるためにはもう1つの本業が必要だ。それがエンターテインメント事業である、と昨年、平井社長は宣言したのだ。

今年に入り、ソニーはさらにその戦略を前面に打ち出してきた。

2015年2月に開かれた経営方針発表会で、平井社長は、ソニーの事業を(1)成長牽引領域(2)安定収益領域(3)事業リスクコントロール領域の3つに分けることを明らかにした。

(3)に入るのはテレビ事業と携帯電話事業。ともに過去に大きな赤字を出した事業だ。この領域の事業に関しては、リスクの低減と収益性を最優先させる方針だ。(2)はデジカメやビデオ、音響などが該当する。今後の売り上げは横這い、利益は微増にとどまると判断しており、そのため大規模な投資は行わず、着実な利益計上とキャッシュフロー創出を目指すとしている。

その点、(1)の成長牽引領域は、今後のソニーを牽引していくだけに、成長に向けた施策と集中的な投資により、売り上げ成長と利益拡大を図っていく。

どんな事業が該当するかというと、まずデバイス分野。現在の稼ぎ頭であるイメージセンサーが含まれる。次にゲーム&ネットワークサービス分野。プレイステーションとそのネットワークをプラットフォームとし、さまざまなコンテンツをユーザーに届け、収益を上げようという戦略だ。

そして、平井社長が成長牽引分野4つのうち、残り2つに挙げたのが、映画分野と音楽分野だった。つまり成長牽引領域の半分をエンタ部門が占めることになった。「エンタは本業」という強いメッセージが伝わってくる。

エンタ事業の歴史

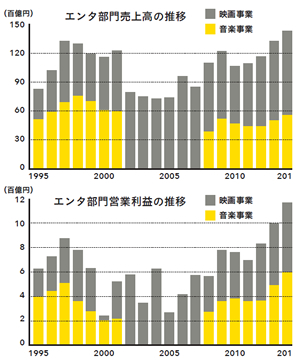

※音楽部門に空白期間があるのは、この間、BMG との合弁だったため。

※音楽部門に空白期間があるのは、この間、BMG との合弁だったため。ソニーがエンタ部門(当時はソフト部門と言っていた)に参入したのは、1968年のことだから、間もなく半世紀を迎える。

アメリカ3大ネットワークの1つ、CBS傘下のCBSレコードが日本で事業を行うために合弁相手を探していた。最初CBS側は、提携関係にあった日本コロムビアに話を持ち掛けるがまとまらず、他の会社でもうまくいかなかった。そこで、アドバイスを求めようと放送用機器の取引のあったソニーの創業者、盛田昭夫氏を訪ねることにした。

ソニー創業50年(1996年)を記念してつくられた社史『源流』には、当時のことが次のように記されている。

《盛田を訪ねてみると、盛田は、話を聞くや否や、「ソニーと合弁でやらないかね」と、自ら名乗りを上げたのだ。その決断の早さに、シャイン(CBS側担当者)はびっくりした。あれだけ、いろいろな会社を歩き回っても決まらなかった話が、盛田と会って三十分後に、走り出したのである》

経営者としての盛田氏の嗅覚だったのだろう。すぐさまこの話に飛びつき、折半出資で合弁会社CBS・ソニーレコードが誕生した。とはいえレコード業界のことなど右も左もわからない。やることなすこと、業界の慣習からは遠く離れたものばかり。たとえば当時、レコード店は仕入れたレコードを自由に返品できたが、CBS・ソニーは1割までしか受け付けなかった。こうしたやり方はレコード店の激しい反発を買うこともあったが、その一方で徹底的なマーケティングを行い、アーティストの発掘に力を入れるなどした結果、わずか10年で業界トップに躍り出た。固定概念を排し新しいことにチャレンジするところなど、いかにもソニーらしいエピソードだ。

88年には、合弁相手であるCBSレコードの株式を取得、日本のみならず世界の音楽市場が舞台となった。

そして翌年にはコロンビア映画を買収。ついに映画分野にも進出した。買収額は34億ドル、負債の引き受けも入れると48億ドル。当時のレートで5400億円という、日本企業で例のない巨額買収だった。

バブル期には、日本企業が米国の会社や不動産を買い漁ったが、インパクトのうえでは、コロンビア映画と、三菱地所によるロックフェラーセンター買収が双璧だろう。ともに「米国の魂を買った」と批判されもした。また、松下電器(現パナソニック)はソニー以上の巨額を投じて傘下にユニバーサル映画を持つメディア企業MCAを買収した。ただし、バブルがはじけると、三菱地所や松下電器を含め、日本企業は次々と手中にした企業・物件を売却していく。ところがソニーは手放さなかった。

これはよく言われていることだが、ソニーがコロンビア映画買収に踏み切った背景には家庭用VTRの規格争いで敗れたことがある。ソニーが開発した「ベータマックス」が、日本ビクター(現JVCケンウッド)が開発し、松下電器がファミリーに加わった「VHS」に完敗した。VHSにはベータの技術が使われていることもあり、ソニーは自らの圧倒的優位を信じて疑わなかった。ところが結果は惨敗に終わり、ベータは淘汰された。

音楽の世界では、ソニーはフィリップスとともに開発したコンパクト・ディスク(CD)によって、業界地図を書き換え、レコードの時代を終わらせた。同じように新規格を提唱しながら、CDは成功しベータは失敗した。

1986年、CBSソニー誕生。左から2人目が盛田昭夫氏、4人目が大賀典雄氏。

1986年、CBSソニー誕生。左から2人目が盛田昭夫氏、4人目が大賀典雄氏。違ったのはソフトを持っていたかどうかだった。CDを発売するにあたっては、レコード業界から激しい反発を受けた。それでもソニーはCDプレーヤーの発売に踏み切ると同時に、所属アーティストのCDをリリースした。タイトル数が少なかったこともあり、82年の発売当初こそ伸び悩むが、やがて他社も追随、86年にはレコードを逆転し、翌年には圧倒的大差をつけた。ソニーはCD工場も所有していたため、他社のプレスも受注し大きな利益を上げた。

逆にベータの敗北を決定的にしたのは、ハリウッドの映画メジャーが、映画ビデオをVHSに一本化したことだった。レンタルビデオショップに行っても、VHSのソフトしか置いていない。ソニーファンで、ベータのユーザーなった人も、この段階でVHSに乗り換えた。

この時、「映画会社を持っていたら違う結果になっていたのではないか」? とソニー首脳は考えたのだろう。ベータ1号機の発売は1975年5月。ビクターがVHS1号機を発売したのは翌年10月だから1年半の先行。映画会社が傘下にあれば、この時期にハリウッドを巻き込んで、ベータの映画ソフトを販売し、市場を押さえることができたかもしれない。こうした思いが、コロンビア映画の巨額買収を後押しした。

ハイエナたちの餌食に

ただし、音楽分野と違い、映画分野は一筋縄ではいかなかった。音楽の場合、CBSレコードを買収するまでに、20年間の合弁期間があった。販売は日本に限定されていたが、この期間を通じて海外の音楽事情にも精通することができた。ところが映画は、いきなりハリウッドに乗り込むことになった。ソニーに人材がいるはずもない。

そこで人の紹介を受けてピーター・グーバー、ジョン・ピーターズの2人をトップに据え、経営を任せたのだが、彼らをコントロールすることができず、結果的には食い物にされただけで終わった。この顛末については『ヒット&ラン』という本に詳しく書かれている。おかげで94年には2600億円ののれん代を償却する羽目に陥った。

95年、ソニーのトップが13年ぶりに変わった。大賀典雄氏からバトンを渡された出井伸之氏は、すぐに手を打った。大賀氏の信頼も厚かったマイケル・シュロホフ・ソニーアメリカ会長を解任、2人の「ハイエナ」も追放した。代わって「ハリウッドの良心」とさえ言われた大物映画プロデューサー、ジョン・キャリー氏を映画部門のトップに迎えた。これにより、ようやく映画部門は正常化し、『メン・イン・ブラック』『スパイダーマン』などのヒット作も出始める。

1995年、大賀氏(中央)から出井伸之氏(右)にバトンタッチ。映画部門にメスを入れた。

1995年、大賀氏(中央)から出井伸之氏(右)にバトンタッチ。映画部門にメスを入れた。冒頭の平井社長の発言に「18年間連続黒字」とあるが、それは、この人事なくしてはあり得なかった。

いまにして思えば、よくぞソニーは映画事業を手放さなかった。前述した松下電器だけでなく、一時は東芝もワーナー・ブラザーズに出資していた。また日本ビクターもパイオニアも、米映画会社に投資をした。しかし、いまも持ち続けているのはソニーだけだ。

手放さなかった理由を、あるソニー幹部は「結局、人がいたということでしょうね。創業者の井深(大)さんも盛田さんも音楽が大好きだった。大賀さんにいたってはプロの声楽家です。出井さんは欧州駐在時代、映画監督のルイ・マルと親交があったし、ハワードはCBS出身です。そして平井さんはソニー・ミュージックエンタテインメント(SMEJ)出身。みなソフト分野に明るい。そういう人がいたから、事業として持ち続けることができたんじゃないですか」と言う。

10年以上にわたり社長を務めた大賀氏は、後継者について聞かれると必ず「ハードとソフトの両方がわかる人」と答えていた。ソニーのトップを務めることの難しさがそこにある。いくらソフトのことがわかっても、ストリンガー前CEOのように「放送業界出身でエレキのことがわからないからソニーは没落した」と言われてしまう。

サード・ポイントの要求

SMEJ出身の平井氏にしても、就任当時はそういう評価がつきまとった。ハードとソフト、つまりエレキとエンタでそれぞれ利益を伸ばして初めてソニーのトップとして認められる。その成長エンジンとなるのが、前述した4つの分野である。そしてこれは、平井社長が以前、サード・ポイントから突き付けられた要求への答えでもある。

米国の投資ファンドでピーク時にはソニー株の7%を持っていたサード・ポイントは一昨年、ソニーに対して、エンタ部門を分離して上場するよう要求した。ソニーのエンタ部門の利益率は他社に比べ低い。そのため分離したほうが株主利益を最大化できるというのだ。

この要求にソニーは大きく揺れた。ただ、いまになってみると、次のような声も社内からは聞こえてきた。「この要求は、ある意味よかった。コスト構造をさらに見直す、いいきっかけになった」

ソニーのエンターテインメント部門を率いるマイケル・リントン氏。

ソニーのエンターテインメント部門を率いるマイケル・リントン氏。実際、映画部門ではFOXフィルムの会長を務めた経験のあるトム・ロスマン氏をトップに迎え、現在、構造改革の真っ最中だ。そのフィロソフィーは徐々に浸透しつつあるという。

これは「サード・ポイント効果」と言っていいかもしれない。しかし分離・上場の要求ははねのけた。エンタ部門は100%子会社のままであるほうが、ソニーの株主に貢献できると主張したのだ。ソニーは今後、そのことを業績で証明しなければならないが、そのひとつの答えが映画と音楽の成長牽引領域事業としての位置づけだ。エンタがソニー全体を牽引していくほど収益を伸ばしていくのなら、中に抱えておいたほうがいいのは当然だ。

でも本当にエンタ事業は成長産業になりうるのだろうか。ソニー・エンタテインメントCEO、すなわちソニーのエンタ部門の最高責任者であるマイケル・リントン氏も昨年のIRデーで「(劇場用の)映画は成熟産業で、利益を上げることはむずかしい」と語っていた。また、音楽産業も、市場が大きく縮小してきたのは周知の事実だ。

にもかかわらず、ソニーはエンタ部門を成長産業だと位置づけた。そこにどんな戦略があるのか。次稿から詳しく見ていこう。