2014年7月号より

33年半トップに君臨

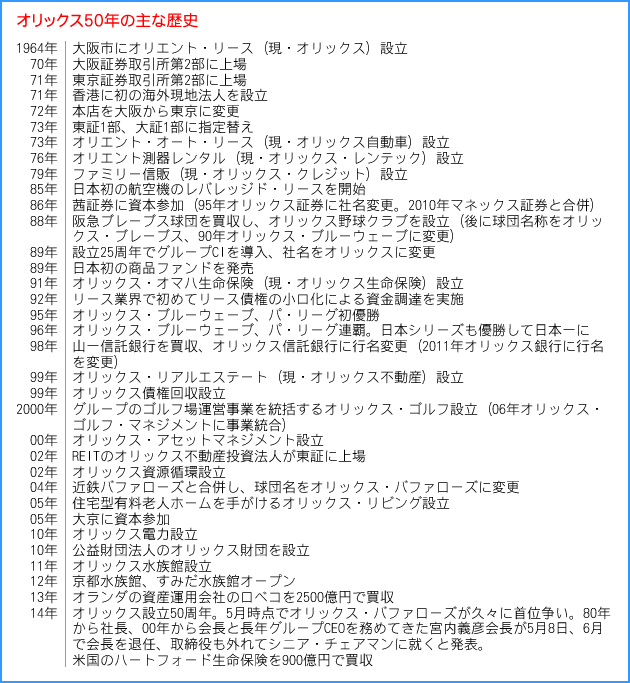

去る4月17日、オリックスは創業50年の節目を迎えた。今日までの主な歴史は左頁の表をご覧いただくとして、この50年、同社とともに歩んできたのが宮内義彦会長兼グループCEO(78)である。

同氏は、もともとは日綿実業(現在の双日)に勤めていた商社マンだが、米国で浸透していたリース業が日本でも根付くと判断した日綿から指示を受け、提携先リース会社への研修で渡米したのが始まりだった。そして、オリエント・リース(現・オリックス)の設立準備会社が立ち上げられ、メンバーは13人、宮内氏が最年少でもあった。

創業期の1964年から67年までは日綿の福井慶三社長が社長を兼務し、67年から80年まではメインバンクの三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)出身の乾恒雄氏が社長を務めている。宮内氏が登板したのは80年、45歳の時だったが、75年時点で「次期社長」を告げられていたというから、宮内氏がいかに早くから頭角を現し、異能ぶりが評価されていたかがわかる。

こうして、80年12月から2000年まで社長、その後も会長、引き続きグループCEOとして陣頭指揮してきた。トップ在任は33年半に及ぶ。宮内氏が「これだけトップを務めると、オリックスのシンボルのような形になったのも、長いがゆえにやむを得ないところもある。いわば自分の会社のような意識で今日に至っているわけで、この意識は、いい悪いは別にして、おそらく変わらないんだろうなと思います」と述懐するのも無理からぬところだ。

オリックスグループCEOは宮内義彦会長(右)から井上亮社長へ(5月8日、東京・千代田区のパレスホテルで行われた会見で)。

オリックスグループCEOは宮内義彦会長(右)から井上亮社長へ(5月8日、東京・千代田区のパレスホテルで行われた会見で)。その宮内氏が去る5月8日、ついに後継者にバトンタッチするとして記者会見を行った。まず冒頭の挨拶で、同氏は次のように述べている。

「ここ何年か、いい形で承継したいと思ってきました。元気な間にこれと思う方に引き継ぎ、私は少し違った立場からアドバイスをさせていただくと。私は会社設立時から関わってきましたから、取締役や執行役でいつづけることの意味が見えてこない。役員から外れても同じことだし、会社にまだ片足をかけるような必要はなかろうと思いました。

今後は、シニア・チェアマンという非常にわかりにくい称号になります。執行役からも取締役からも外れてアドバイスをするという新しい立場で、シニア・チェアマンとしてどれだけ会社に貢献できるかを試みる時期に入ります」

自身も「非常にわかりにくい」と語ったシニア・チェアマンとは、確かに聞き慣れない肩書だ。ほかの大企業では、功績を上げたトップが後進に道を譲る際は、名誉会長、あるいは最高顧問や特別顧問といったポストが用意され、宮内氏のように創業前から携わった場合はファウンダーといった呼称も考えられる。

選んだポストがそのいずれでもないところが、宮内氏の異能経営者たるゆえんかもしれない。シニア・チェアマンにした狙いや思いはどこにあるのだろうか。

「たとえば執行部がやっていることに関わって、いわば院政みたいなことになるのかと言えば、そうではありません。それに、もし院政をするのだったらいま辞める必要はまったくないと思っていますから。さきほど言いましたように、これまでとはまったく別の形で会社に貢献したいなと。それをこれから模索するということです。

そういう意味では、シニア・チェアマンというのはある種、前人未到のポジションです。お名前は出せませんが、私の尊敬する方に相談をしましたら、その方が『誰にもわからない名前が一番いい。シニア・チェアマンがいいぞ』と。最初はそんな変な肩書とも思いましたが、重ねて勧めていただいたものですから。

確かに、チェアマンというのはJリーグでも使われている呼称ですし、シニアのほうも、比較するのは大変失礼ながら、リー・クアンユーさん(シンガポールの元首相)が引退された時“シニア・ミニスター”という名称を付けておられます。

CEOを長くやっていて、できないことがいくつかありました。会社というのは毎日、目の前に大きな課題があるもので当然、そこに全力です。逆に言えば、本当は重要なことでもいまやらなくていいことは疎かになりがちだったのです。そういう面を私が担っていくことで、新しい執行部の負担を少しでも減らせればいいし、シニア・チェアマンの立場を利用しまして、会社を大きく包み込むような形で貢献できればというのが、いまの心境です」

宮内氏言うやれなかったこととは大きく2つあるという。1つが、長期の戦略をじっくりと時間をかけて考え、練り上げること。もう1つが次世代の人材育成。同氏の後を継いで、6月の株主総会後にグループCEOという頂点に立つ、井上亮・社長兼Co-CEO(61)の次の世代、つまり現在50歳前後の幹部たちの育成だ。この世代の幹部となると、本当の実力や人となりをまだ把握し切れておらず、いまから数年かけて次世代を担う人材を絞り込んでいく考えのようだ。

業容やネットワークから言って海外出張が頻繁にあった多忙な宮内氏は、いつも渡航前に秘書に封書を渡し、「万一、飛行機が墜落するようなことがあれば開封せよ」と指示してきた。それほど眼前のビジネスに追われてきたのが実情。長期戦略や後継候補の育成と聞くと、それこそ新グループCEOとなる井上氏の権限にも映るが、そこは執行役や取締役も外れることで、宮内氏が語ったように「会社を大きく包み込むような存在」になるのだろう。

一方、3年前の11年1月に社長兼COOに抜擢された井上氏は「正直、あと3年ぐらいは宮内がCEOを継続し、その3年後あたりにもし私がCo-CEOで残っていればCEOの覚悟をしなければいけないのかな」と考えていたという。Co-CEOという共同CEO職に就いたのはまだ今年1月だけに、3年後あたりかと井上氏が考えるのも道理だが、オリックスにとって今年は創業50年の節目の年であるうえ、39年間を共にしてきた部下だけに、宮内氏は井上氏を知り尽くしている。CEOの“試用期間”は当初から半年でいいと考えていたのだろう。

異能集団たるゆえん

オリックスの祖業はリースビジネスだが、そこから派生したビジネス分野が多岐にわたるため、一言で言えば「わかりにくい異能集団」という印象を持つ人が多い。事業や人的ネットワークの多彩さは、4月17日に東京は帝国ホテルで、同月23日に大阪はリーガロイヤルホテルで行われた、取引先向けの50周年感謝パーティにも表れていた。

東京会場では、主賓が小泉純一郎元首相、牛尾治朗・ウシオ電機会長が祝辞を述べ、平野信行・三菱東京UFJ銀行頭取が乾杯の音頭を取ったのだが、井上氏は何千枚という名刺交換に追われながら、普段はあまり意識することのない自社の企業イメージを感じたという。

「平野さんから『ここまで来場者の業種が分かれて、かつ一堂に集めた盛大なパーティはしばらく見たことがなかった』と言われましてね。確かに、中東から来られたターバンを巻いた方もいればマレーシアの王族もいらした一方で、メガソーラーで電気工事を手がけている中小企業の社長まで、実に幅広かったですから。こんな会社はまず、ほかにないだろうなと」

井上氏は75年入社で、最初の配属が国際部。その国際部の管掌役員が宮内氏だった。宮内氏自身、最初は商社マンになったぐらいだから英語は自在に操り、入社前はワシントン大学大学院にも留学してMBAを取得しているが、MBAホルダーは宮内氏の世代ではそんなに多くはない。いわば国際派社長の先駆けの1人だったといっていい。

一方の井上氏も、父親が日商岩井(現・双日)に勤め、最後は副社長まで務めた。かつて、日商岩井で「海部軍団」という異名をとった、海部八郎氏が活躍していた頃である。いわば、井上氏も国際派の血を受け継いでいるわけだ。前述の会見の際も、外国人メディアからの英語の質問に流暢な英語で回答し、その日本語訳を宮内氏がするという微笑ましいシーンもあった。

入社後、井上氏は香港に1年半、ギリシャに5年、ロサンゼルスにも4年間駐在し、後に新設されたグローバル本部長に就くなど、オリックスの海外展開ではなくてはならない存在になっていった。ここ数年は、どの業界でもこれからは市場が縮小する日本よりも海外シフトだという意識が鮮明になる中で、井上氏の登板は必然ともいえた。

だが宮内氏は、社長を20年務めた2000年、社長兼COOに一度、藤木保彦氏を据えている。藤木氏は当時54歳の若さで、もともとは日興証券(現・SMBC日興証券)出身で、当時のオリエント・リースには76年に入社。社長就任前には社長室長も務めるなど、宮内氏の緻密な剛腕ぶりを傍らで見ていた。

昨年9月、日本経済新聞に連載した「私の履歴書」の中で、宮内氏は当時のことをこう記している。

「07年の暮れに『あなたのあとはやれそうにない。ここで身を引きたい』と、藤木君に打ち明けられた。彼の決心は固かった」

危機を乗り越える方法

藤木氏の辞意を受け、翌08年1月に急遽、当時副社長であさひ銀行(現・りそな銀行)出身の梁瀬行雄氏が登板し、藤木氏は副会長兼グループCFOとなった。その年の9月、世界中を震撼させたリーマン・ショックが襲ったわけだが、宮内氏は交代発表会見の際、これまでの転機や難局を3つ挙げている。

「まず、80年代後半から90年にかけてのバブル時代。当社では、証券投資は初めからやめようということで一切、していませんでした。ただ、銀行や同業者との競争で不動産には相当、融資していた。バブル期に大きな資金が回るのは不動産だけなんです。ただし(地価のあまりの暴騰は)おかしいと気付き、他社より半年か1年早く、不動産分野からの撤退を開始しました。それが生き残れた理由で、思い出すといまでも冷や汗が出る感じですね」

さらにバブル崩壊を経て、日本経済は長いデフレ時代に入っていく。そこでも早めに打っていた手が奏功し、他社よりも早く浮上している。オリックスでは、会社設立当初から米国会計基準を導入してきたため、投資した資産の価値下落分を計上する、いまで言えば減損会計を始めざるを得なかった。日本的な会計基準が長かった企業は、減損会計に切り変わった途端、多額の損切りを迫られたために赤字に転落するところも少なくなかった。その差があったから90年代後半の金融危機やアジア危機も乗り切れたのだという。

オリックスでは過去、一度も赤字決算はないが、いまと違って、リーマン・ショック前までの同社は投資銀行の色彩が強かった。ノンリコースローン(不動産を開発する際に、開発案件が将来生むだろう収益を担保に融資するもの)、さらにサービサー(債権回収)事業、プリンシパル・インベストメント事業、不動産の証券化やM&A仲介事業など、まさに投資銀行業務が前面に出ていた。

金融工学を駆使した米国の大手金融機関をなぞったようにも映ったが、リーマン・ショック後、経営不安説が流布された大手企業の1社として、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)値が急上昇したオリックスの名も挙がった。前後して、傘下に収めていた東証1部の不動産会社、ジョイント・コーポレーションも破綻している。

「リーマン・ショックの時は、ものすごく沈んだ分野と案外沈まなかった分野とで差し引きすると、収益が9割がた落ちましたが、それでもまだ黒字が残りました。すべて黒字ばかりの多角化ができていたので、会社全体も赤字にならずに済んだのです。ただ、金融市場への信仰みたいなものが潰えたので以後、当社は非常に慎重な会社になっておりまして、その分、財務内容は良くなってきています」(宮内氏)

会社を伸ばすにはリース業を超えねばいけない。その意識で、自分たちのテリトリーのすぐ隣の領域への進出を遂げてきたオリックスだけに「よくわからない会社と言われますが、これまで展開してきたものを順に巻き戻していくと、元のリース業に返っていく」と宮内氏。

同氏は今年の年頭所感で、社員に向けてこう話している。

「周囲が同じ方向を向いている時に『ちょっと違う』『新しい』『面白い』と言われる企業でありたい」

その3要素の深掘りこそが宮内イズムであり、グループスローガンに「ほかにはないアンサーを。」を掲げるオリックスのDNAなのだろう。バトンを受ける井上新体制で、同社は第2の創業に入ることになる。

(本誌編集委員・河野圭祐)