2015年2月号より

スポーツカー=ホンダ

2013年11月に行われた東京モーターショー。ホンダのブースはひと際注目を集めていた。本特集の扉写真のように過去の名車が並ぶなかで、その進化系のごとく、2台のコンセプトカーが置かれていた。来場者のお目当てはこの2台、軽オープンスポーツカーの「S660コンセプト」と、ホンダのスポーツカーの代名詞ともいえる「NSXコンセプト」である。

「NSX コンセプト」。ファンにとってもっとも関心が高いクルマだ。

「NSX コンセプト」。ファンにとってもっとも関心が高いクルマだ。ついに15年、この2台が市場に登場することになる。特集冒頭のアンケートにもあるように、発売前からファンの期待度は高い。待ちに待ったホンダのスポーツカーの登場だからだ。ホンダファンにとって、スポーツカーこそがホンダの存在意義になっている。

しかしながら、実はホンダにスポーツ系と呼べるジャンルのクルマはそれほど多くない。生産中止になっている「NSX」「S2000」より遡っても「CR-X」や、シビックとインテグラの「TYPE R」、「BEAT」くらいのもの。近年ではハイブリッド専用車の「CR-Z」が12年に発売されたものの販売台数は伸び悩み、ラインナップとしてはミニバンと小型車、軽自動車を中心とした大衆車メーカーというのが現実だ。そのホンダが、なぜ「スポーツカー=ホンダ」というイメージを抱かれているのか。

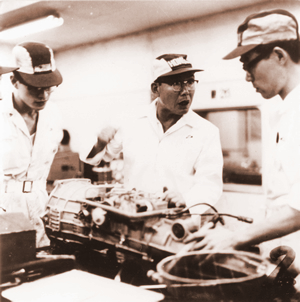

それは、精力的に活動してきたモータースポーツへの取り組みに尽きるだろう。ホンダの歴史を語る上で、必ず出てくるのが「マン島TTレース」への挑戦である。1954年に本田宗一郎が渡欧し、マン島のレースを視察したことが、ホンダのレース挑戦の始まりとされている。

54年当時のホンダは大変な経営危機に陥っていた。専務の藤沢武夫に経営のやりくりは任せているために、宗一郎は頭を抱えることしかできない。藤沢がそんな宗一郎に渡欧を勧めたわけだが、三菱銀行からの融資を受けられなければ、会社倒産の可能性もあるなかでの渡欧だった。にもかかわらず宗一郎は、日本では買えない部品やレース用品を買い集めて帰国する。藤沢を信じて、技術責任者たる自らの職務を全うした形だ。

その危機を乗り越えたホンダは、55年に創立7周年記念の社史を発行した。わずか7年で社史をつくるのも珍しいが、宗一郎はここで「ホンダを世界一にする」と断言している。世界を見たことで、その距離感と技術力の差を感じ取ったからこそ、ぶちあげたのだ。もともと宗一郎は、二輪メーカーが生き残るためにはレースで勝つことが有効なアピールになると考えていた。それは渡欧前にマン島TTレースへの挑戦を明らかにした「宣言文」でも明らかだ。

「レースの覇者は勿論、車が無事故で完走できればそれだけで優秀車として全世界に喧傳される。従つて此の名声により、輸出量が決定すると云われる位で、独・英・伊・仏の各大メーカー共、その準備に全力を集中するのである」(宣言文より)

レースはライバルメーカーとの技術力の差を消費者に目で見える形で伝えられる。ホンダが世界で生き残るためには、モータースポーツで勝つことが至上命題だった。

ホンダスピリットは宗一郎の語録に散りばめられている。

ホンダスピリットは宗一郎の語録に散りばめられている。宗一郎が欧州から帰国した直後の54年10月に「マン島TTレース推進本部」を立ち上げたのも、世界への挑戦は本気であり、全社員一丸となって取り組むことを徹底させる役割があった。

レーシングエンジンをつくったことすらないホンダがマン島TTレースに勝ち、ロードレース世界選手権に勝つストーリーは、美談として語られつくしているので割愛する。ただ、このマン島TTのプロジェクトを任された河島喜好(2代社長)が世界と技術力で戦う激しさを体感できたことは、ホンダのその後の経営戦略にプラスに働いたのは間違いないだろう。スポーツ活動は自分たちの最高のマーケティング戦略であり、勝利こそホンダの存在意義であると方向付けられたのが、マン島TTレースだった。

現在「スポーツカー=ホンダ」とのイメージが広がっているのであれば、ホンダの戦略は見事大当たりだったことになる。

F1参戦と撤退

もちろん宗一郎は、深くマーケティングなどは考えていない。単純にどのメーカーよりも速い製品をつくれば、世界中で買ってもらえるとの認識だったろう。何より技術屋として、負けることがとにかく嫌いだった。宗一郎はソニー創業者である井深大に「レースで負けたら、しゃくにさわるんだ。世界には負けられない」と語ったという。技術者は、負けず嫌いでなければ世界と戦うことはできない。競い合いの舞台で最高のものをつくりたいという思いが強かった。

ホンダがF1に参戦を決めたのも、そうした宗一郎の思いがあってこそ。第1期ホンダF1の車体設計を手がけた佐野彰一は、当時をふり返り、次のように語っている。

「本田さんはまず一番難しいことから始めるんです。そして人まねは絶対的に嫌う。人まねは本田さんにとって侮辱的なことなんです。F1で四輪の新しい技術を作り出して、その技術で世界一の四輪車を作りたいというところからF1参戦を決めた」(本誌2004年9月号)

ホンダがF1参戦を決めたのは1962年のこと。64年から68年までフルコンストラクターとして参戦し、2勝を挙げている。ホンダが四輪車市場に参入し、最初の量産型乗用車「N360」を発売したのは67年だった。まさに世界最高峰のレースで培った技術を市販車に注ぎ込んだのだ。

「オートバイ屋のくせに、自動車レースに出て、バカだ、気が狂った、周囲からそんなことを言われたよ。(中略)正直言って、あのとき、F1をやってなかったら、今日はなかったと思うね」(『偉大なる職人経営 本田宗一郎』講談社)

最高のものをお客様にとどける、これが宗一郎の発想である。レーシングカーと市販車をリンクさせることは、ごく自然の発想だった。

しかし、皮肉にも宗一郎のこだわりが第1期F1活動の終結を早めてしまった。宗一郎は「空冷式エンジン」にこだわり、空冷エンジン搭載の「HONDA1300」を発売。F1でも空冷エンジンの「RA302」を投入し、PR効果を狙った。ところが、思惑とは裏腹にジョー・シュレッサー選手が乗るRA302がレース中に炎上、シュレッサーが死亡するアクシデントに見舞われてしまう。この事故はホンダに大ダメージを与え、HONDA1300も市場で惨敗。この年で、ホンダは大気汚染に対する市販車用低公害型エンジンの開発を理由にしてF1を活動休止したのだった。

「空冷では低公害型エンジンの競争を乗り切れない」。河島や久米是志(3代社長)は藤沢を通して宗一郎を説得、71年にCVCCエンジンの発表にこぎつける。この出来事は宗一郎に「もう俺らの時代は終わった」と印象づける出来事になった。半面、自らを押しのけてCVCCエンジンの開発に挑戦した研究所の面々の熱意と技術力を、手放しで喜んだという。

第2期F1はターボエンジンの登場がきっかけだった。ここでもホンダは量販車の技術を融合してエンジンを開発、84年にウイリアムズ・ホンダで初勝利を挙げると、87年にネルソン・ピケ選手がチャンピオンを獲得、88年からマクラーレン・ホンダでアイルトン・セナ3度、アラン・プロスト1度の計5年連続でチャンピオンを獲得した。しかし、華々しい成績をあげていたにもかかわらず「バブル崩壊に伴う販売不振」という苦々しい理由で、92年シーズンをもって休止している。91年に宗一郎が亡くなっていたのも、少なからず影響があったのかもしれない。

当時の4代社長を務めていたのは川本信彦だった。川本は、宗一郎とともにあったホンダイズムの否定を経営に持ち込んだ。宗一郎は「自分の乗りたいクルマを世に送り出す」という考えで、いわゆるプロダクトアウトの考え方である。川本はこれをマーケットインに、客の欲しがるクルマを作るという視点に変えようとしたのだ。販売不振のなかで、ホンダが生き残るための方針転換だったと言える。

しかし、市場を見ながらの開発では独創性に欠けてしまう。ホンダイズムを否定しながらも、宗一郎の考えるお客様主義に立ち返るしか経営を立て直す方法はなかった。

「お客様の潜在需要を掻き出せ」

これが宗一郎のプロダクトアウトの真意だった。その結果として登場してきたのがミニバン「オデッセイ」であり、後に急拡大するミニバン市場へと繋がっていく。

業績が回復すると、98年、川本は第3期F1活動を宣言する。エンジンサプライヤーではなく、シャシーも含めたフルワークスの参戦だった。その98年に5代社長に就いたのが吉野浩行。20世紀から21世紀にまたがる難しい局面を任されることになった。その当時の自動車業界は世界的な再編の嵐で、「400万台クラブ」という言葉が流行語になったほど。販売台数が多くなければ世界で戦えないと言われた時代である。販売台数300万台のホンダが、他メーカーとの提携に乗り出すのか、大いに注目を集めた。

吉野の下した決断は「自主自立」。企業に培われてきたフィロソフィーとカルチャーこそがもっとも大切である、と異文化の流入を嫌ったのだ。宗一郎は「夢を追いかけよ。会社は夢を実現する手段」と言いつづけてきた。吉野はこの「夢」に着目し、「THE POWER OF DREAM」を2001年から世界統一のグローバルブランドとして採用する。

この吉野が手がけてきたのが、人間型ロボット「ASIMO」であり、近年商業化された「ホンダジェット」の開発だった。吉野はさらに「2010年ビジョン」として、(1)喜びの創造(2)喜びの拡大(3)喜びを次世代に、という3つの方向性を打ち出した。これこそ、宗一郎が創業間もない頃に打ち出した基本理念「買う喜び」「売る喜び」「創る喜び」を21世紀のホンダに示したものである。だが、宗一郎に怒鳴られ、薫陶を受けた世代の経営者は、この吉野が最後となった。

宗一郎を知らない世代

ホンダスピリットとは何か。よく言われるのが、本田宗一郎の技術者としての魂や熱意、チャレンジ精神だ。チャレンジ精神という意味では、モータースポーツ活動は実にわかりやすい。ドライバーの力量もさることながら、技術と技術のぶつかり合いの要素が強く、いかに速いクルマをつくるかという腕を試される舞台だ。歴史的にも、ホンダはレースを通して製品を世に送り出すことが多く、モータースポーツとは切っても切れない間柄にある。ファンは、こうして生まれてくる製品を見て、「ホンダらしい」「ホンダらしくない」と批評する。

ホンダが、らしくない施策を連発し始めたのが、03年に就任した6代社長の福井威夫時代からだろう。01年に発売した「フィット」は大ヒット車種となり、長年続いたトヨタ「カローラ」を抜き02年の販売台数1位に輝いた。03年は、その反動減に苦しんだ年でもある。同時に、団塊世代のリタイアが始まり、宗一郎時代を知るホンダの技術者は次々と去っていった。世代交代は失うものが大きい。福井の社長時代は、ホンダにとって大きな転換期でもあった。

宗一郎が社長を退任したのは1973年、福井の入社は69年。社長と新人社員の距離は遠かった。

「何度かお会いしたことはあるけれど、親しくコミュニケーションを取る、はっきり言えば怒られることもなかったですからね。薫陶を受けるという感じではなかった」(本誌04年9月号)

福井が宗一郎に怒られたのは、宗一郎が最高顧問時代、福井が二輪のレース活動に携わっていた頃である。その怒りの理由は世界GP(現MotoGP)で勝てそうで勝てない状況に陥ってしまっていたからだという。

「やっぱりレースに勝ってほしい。勝って現場の人に喜んでほしい、ということでした」(同)

その年のホンダは、世界GPで500cc、250ccの両方でタイトルを獲得し、一時代を築いている。宗一郎の檄が功を奏した形だった。

福井は社長就任以来、ホンダらしさの追求を掲げていた。しかし、福井本人も宗一郎と製品開発で激論を交わした間柄ではなく、どちらかと言えば「憧れの人」という面が強かった。創業時のホンダを本で読んで学んだ世代だったのである。

福井時代には、市場を新たに開拓するような画期的な商品は生まれなかった。スカイルーフが売りの「エアウェイブ」やHV専用車「インサイト」も市場に受け入れられたとは言い難い。

08年末、福井はF1撤退を発表する。第3期F1活動は1勝のみ。たいした成果を残せずに終わった。理由は金融危機による業績悪化。F1がホンダの経営を圧迫する恐れがあったからだ。しかも、前回のような「休止」ではなく「撤退」という言葉を使った。優秀な技術者をエコカー技術に再配分することも表明し、F1との訣別宣言とも取れるものだった。

ホンダのF1休止・撤退は、過去3度、いずれも業績悪化が理由に挙げられている。しかし、第1期・第2期と、第3期とはやや趣が異なる。ホンダは第3期F1撤退と同時に、二輪の鈴鹿8時間耐久レースもワークスとしては撤退、MotoGPを残して、大規模なレース活動の縮小を行ったのである。ホンダは連結決算では赤字に転落しておらず、59年ぶりに赤字を計上したトヨタとは深刻さの度合いが違ったにもかかわらず、だ。

赤字になる前に撤退したのだから英断だったという人もいるだろう。しかし、ホンダの裏切り行為と捉えた人も多かった。レース活動こそホンダスピリットと自社宣伝しておきながら、夜逃げ同然に姿を消したホンダに失望するファンは多かった。

余談になるが、ホンダが第3期F1で結果を残せなかったのは、F1に対する意識がかつてのホンダとは違ったからだとする意見もある。あるモータージャーナリストが撤退当時、このように話していた。

「第2期F1活動の時は、絶対に勝ってやるという意気込みが伝わってきた。でも第3期は、確かにチームの現場はがんばっているけれども、なかにはF1を“やらされている”スタッフがいた。F1がやりたくてホンダに入った人がいた時代もありましたが、大企業の人事異動的にモータースポーツに関わる社員が出てきている。いまのホンダにマン島TTレースのような全社一丸となって戦う雰囲気はないですよね。結果が出なくても仕方がない」

ホンダらしさはノスタルジー

09年6月、伊東孝紳が7代社長に就いた。宗一郎以来、ホンダ社長にはエンジン開発およびレース経験者が就任するというセオリーが初めて崩れた。伊東は就任時、「経済的に回復してもF1に復帰することはない」と断言していた。伊東ではレースはわからない、もうホンダはレースへの情熱を失ってしまった、そう誰もが感じていた。

11年にツインリンクもてぎで開催されてきた「インディジャパン」が幕を下ろし、12年にはMotoGPの予算も縮小。スーパーフォーミュラもフォーミュラニッポン時代からトヨタに勝てないまま。ワンメイクだったインディも12年から参入したシボレーに歯が立たない。SUPER GTはNSXこそ健闘しているが、日産GT-Rに及ばない。マン島を制した、かつてのホンダスピリットは見る影もない。参戦しているだけのメーカーに成り下がっていると言われても、否定できる結果は残していない。

08年末にF1を撤退した背景に、エコカーにシフトした市販車にフィードバックできるような技術開発のメリットがなくなったからだという見方があった。事実、ホンダの市販車はコンパクトカーやハイブリッドカー、軽自動車など、スピードに縁遠いクルマばかりが経営を支えている。企業としての利益を求めるならば、もはやモータースポーツに参入する価値はない。05年にNSX、09年にS2000の生産を中止した時点で、スポーツカーを作らないメーカーにシフトしたのは紛れもない事実だからだ。

いまも忘れられないホンダ幹部の言葉がある。11年の秋、取材の際に次のようなことを語った。

「クルマの白物家電化が進み、いまやクルマそのものが尖った存在ではなくなりました。大きなトレンドとして、この白物家電化は無視できません。もちろん、開発に携わるエンジニアたちは、新車に新しい意味や意義を込めて開発しているのですが、動力性能で言えば、どのメーカーのクルマでも正直、大差はない。また、お客様の側から見ても、動力性能やドライバビリティに購買動機の重点を置く方が少なくなっているのが現実です。かつての、もの凄く尖っていたホンダに対するイメージは、メディアの幻影、ノスタルジーでしょう」

現在のホンダに蔓延する事なかれ主義の大企業病については別稿に譲るが、社員の思考のなかに宗一郎の精神がノスタルジー化しているのは紛れもない事実なのだろう。

この稿でも福井の言葉を引用したが、この兆候は04年、福井のインタビューの際に、すでにあった。本誌で本田宗一郎の特集をするとホンダに伝えると、「いまさら?」という雰囲気が漂った。広報部の対応は「いまの社員は本田宗一郎を知らないし、そんな時代でもないでしょう」というもの。インタビュー自体は福井の厚意で受けてくれたものだが、ホンダ社内でも本田宗一郎を知る世代と知らない世代のギャップを感じたものである。ホンダスピリットはノスタルジーだと断言されたのである。

12年あたりから、ホンダはまた変化を始めた。自分たちのやり方が、イメージダウンに繋がっていることに気づいたのだろう。スポーツカーの開発を進めるようになり、冒頭のモーターショーでの発表に繋がった。また、近年は本田宗一郎を「創業者」として持ち上げるようになっている。「そんな時代ではない」と言い切ったのもどこ吹く風、前面に出してアピールする販売店の小冊子も珍しくはない。

「負けるもんか」でおなじみの過去の製品を並べた企業CMもそうだ。ホンダスピリットを改めて押し出すことで、イメージアップを図ろうとしていることがよくわかる。その結果がリコールの嵐なのだから、イメージと現実の差が激しすぎる。

2015年はマクラーレン・ホンダが復活する。

2015年はマクラーレン・ホンダが復活する。13年5月、ホンダのF1復帰が発表された。それも名門マクラーレンとのワークス契約。往年のファンなら生唾ものの組み合わせだ。いよいよ来シーズン、15年から復帰に胸をときめかせている人も多いと思うが、ホンダのイメージアップ戦略とF1が密接に関連しているのも見逃せない。ホンダはF1復帰の理由について、環境技術を取り入れたパワーユニットにするというレギュレーションの変化を要因に挙げている。しかし、裏側では欧州ホンダの強い要請があったという話もある。

「日本メーカーは、ディーゼルエンジンが主流の欧州市場で苦戦していますが、特にホンダは弱い。欧州ホンダは売る商品がないと悲鳴をあげているような状況でした。欧州発のモータースポーツであるF1は、勝てば欧州市場へのアピールの場としては有効です。14年から始まった新レギュレーションは1.6リッター・V6ターボチャージャーのパワーユニットですから、技術的には市販車にも転用は可能。またF1はいま新興国での開催も増えていますから、マーケティング活動としても有効でしょう。第3期のように負け続ければイメージダウンですから、どうなるか見てみましょう」(前述のモータージャーナリスト)

15年にはスポーツ系の2車種の発売もある。F1参戦と発売のタイミングが同じというのは出来すぎ。伊東はホンダのイメージアップに躍起であることが伝わる施策ではないだろうか。

ホンダは宗一郎の時代から、企業イメージに非常に気を遣う会社だった。それは藤沢の影響も大きく、宗一郎の技術者としてのチャレンジング精神をホンダの企業イメージとして刷り込んだ巧さもあった。2代社長の河島は、宗一郎と藤沢の引退劇をどう鮮やかなものにするか、藤沢らとシナリオ作りに苦心したとも言われている。そうしたイメージ戦略は引き継いでいるものの、宗一郎が持っていたホンダスピリットは真の意味で社員には承継されなかった。歴代社長を見ても、吉野までが関の山。いまや企業イメージとしての宣伝文句に落ち着いてしまっているのが現実だ。

次期社長として有力候補に挙げられているのが、初代フィットを開発した常務の松本宣之だ。同じく常務の福尾幸一、野中俊彦らの名前も挙がるが、現在は権力争いの真っ只中にあり、いかに上に気に入られるかが勝負になっている。ホンダスピリットを継ぐ者ではなく、イメージ重視でいかにカッコよく自分を見せるかが、社長レースのカギなのだ。

最後に、前述の佐野が語ってくれた宗一郎の話を紹介しよう。

「本田さんは常にお客さんのことを考えていました。『我々にとっては何千台のうちの1台かもしれないが、その1台を買ったお客さんにとってはその1台が100%である』と、細かな不具合を許さない。妥協をまったくしない、真面目な人だった。本田さんの下で働けてよかったと思います」

宗一郎が魅せたホンダスピリットはすでに継がれていない。もう取り返せないのかもしれない。(敬称略)

(本誌・児玉智浩)