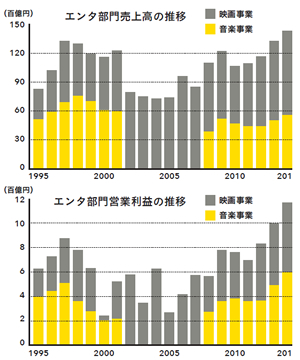

「ソニーの本業は何か」――こう問われれば、10人中10人が、「エレクトロニクス」と答えるに違いない。トランジスタラジオやトリニトロンテレビ、ウォークマンなどを世に送り出し、戦後日本の復興とともに神話企業となったソニーなのだから、それも当然だろう。ところが、平井一夫社長は、「エンターテインメント」もソニーの本業と言う。1968年に音楽産業に進出、89年にはコロンビア映画を買収し、世界でも例のない、エレキとエンタの両部門を持つ会社となった。そしていま、エンタはソニーの本業に昇格した。ソニーの新しい時代が始まった。

(本誌・関鎮夫 撮影・横溝敦)

「2012年の就任以来、一貫して申し上げてきたが、エンターテインメントはソニーグループにとってたいへん重要な事業です。一部では相変わらずソニーの本業はエレクトロニクスで、エンターテインメントを副業ととらえる向きもあるが、18年間連続して黒字を継続しており、安定的に収益を創出する、まさにソニーグループの大きな柱の1つです」この言葉は、昨年11月に開かれたソニーのIRデーのオープニングスピーチで平井一夫・ソニー社長が語ったものだ。

2月の経営方針発表会で、「映画と音楽は成長領域」と宣言した平井一夫・ソニー社長。

そこで、再建を託された平井氏は、エレキの再興を打ち上げる。この3年の間に、パソコン事業の撤退、テレビ事業の別会社化、携帯電話事業の抜本的見直しなど行い、今期第1四半期決算では、エレキ事業が591億円の営業利益を稼ぎ出すなど、一時の低迷からは脱出する気配が見えてきた。しかし、だからといって、エレキがソニー全体を引っ張っていた20世紀の収益構造には戻れない。ソニーが新たな成長を遂げるためにはもう1つの本業が必要だ。それがエンターテインメント事業である、と昨年、平井社長は宣言したのだ。

今年に入り、ソニーはさらにその戦略を前面に打ち出してきた。

2015年2月に開かれた経営方針発表会で、平井社長は、ソニーの事業を(1)成長牽引領域(2)安定収益領域(3)事業リスクコントロール領域の3つに分けることを明らかにした。

(3)に入るのはテレビ事業と携帯電話事業。ともに過去に大きな赤字を出した事業だ。この領域の事業に関しては、リスクの低減と収益性を最優先させる方針だ。(2)はデジカメやビデオ、音響などが該当する。今後の売り上げは横這い、利益は微増にとどまると判断しており、そのため大規模な投資は行わず、着実な利益計上とキャッシュフロー創出を目指すとしている。

その点、(1)の成長牽引領域は、今後のソニーを牽引していくだけに、成長に向けた施策と集中的な投資により、売り上げ成長と利益拡大を図っていく。

どんな事業が該当するかというと、まずデバイス分野。現在の稼ぎ頭であるイメージセンサーが含まれる。次にゲーム&ネットワークサービス分野。プレイステーションとそのネットワークをプラットフォームとし、さまざまなコンテンツをユーザーに届け、収益を上げようという戦略だ。

そして、平井社長が成長牽引分野4つのうち、残り2つに挙げたのが、映画分野と音楽分野だった。つまり成長牽引領域の半分をエンタ部門が占めることになった。「エンタは本業」という強いメッセージが伝わってくる。

※音楽部門に空白期間があるのは、この間、BMG との合弁だったため。

ソニーがエンタ部門(当時はソフト部門と言っていた)に参入したのは、1968年のことだから、間もなく半世紀を迎える。

アメリカ3大ネットワークの1つ、CBS傘下のCBSレコードが日本で事業を行うために合弁相手を探していた。最初CBS側は、提携関係にあった日本コロムビアに話を持ち掛けるがまとまらず、他の会社でもうまくいかなかった。そこで、アドバイスを求めようと放送用機器の取引のあったソニーの創業者、盛田昭夫氏を訪ねることにした。

ソニー創業50年(1996年)を記念してつくられた社史『源流』には、当時のことが次のように記されている。

《盛田を訪ねてみると、盛田は、話を聞くや否や、「ソニーと合弁でやらないかね」と、自ら名乗りを上げたのだ。その決断の早さに、シャイン(CBS側担当者)はびっくりした。あれだけ、いろいろな会社を歩き回っても決まらなかった話が、盛田と会って三十分後に、走り出したのである》

経営者としての盛田氏の嗅覚だったのだろう。すぐさまこの話に飛びつき、折半出資で合弁会社CBS・ソニーレコードが誕生した。とはいえレコード業界のことなど右も左もわからない。やることなすこと、業界の慣習からは遠く離れたものばかり。たとえば当時、レコード店は仕入れたレコードを自由に返品できたが、CBS・ソニーは1割までしか受け付けなかった。こうしたやり方はレコード店の激しい反発を買うこともあったが、その一方で徹底的なマーケティングを行い、アーティストの発掘に力を入れるなどした結果、わずか10年で業界トップに躍り出た。固定概念を排し新しいことにチャレンジするところなど、いかにもソニーらしいエピソードだ。

88年には、合弁相手であるCBSレコードの株式を取得、日本のみならず世界の音楽市場が舞台となった。

そして翌年にはコロンビア映画を買収。ついに映画分野にも進出した。買収額は34億ドル、負債の引き受けも入れると48億ドル。当時のレートで5400億円という、日本企業で例のない巨額買収だった。

バブル期には、日本企業が米国の会社や不動産を買い漁ったが、インパクトのうえでは、コロンビア映画と、三菱地所によるロックフェラーセンター買収が双璧だろう。ともに「米国の魂を買った」と批判されもした。また、松下電器(現パナソニック)はソニー以上の巨額を投じて傘下にユニバーサル映画を持つメディア企業MCAを買収した。ただし、バブルがはじけると、三菱地所や松下電器を含め、日本企業は次々と手中にした企業・物件を売却していく。ところがソニーは手放さなかった。

これはよく言われていることだが、ソニーがコロンビア映画買収に踏み切った背景には家庭用VTRの規格争いで敗れたことがある。ソニーが開発した「ベータマックス」が、日本ビクター(現JVCケンウッド)が開発し、松下電器がファミリーに加わった「VHS」に完敗した。VHSにはベータの技術が使われていることもあり、ソニーは自らの圧倒的優位を信じて疑わなかった。ところが結果は惨敗に終わり、ベータは淘汰された。

音楽の世界では、ソニーはフィリップスとともに開発したコンパクト・ディスク(CD)によって、業界地図を書き換え、レコードの時代を終わらせた。同じように新規格を提唱しながら、CDは成功しベータは失敗した。

1986年、CBSソニー誕生。左から2人目が盛田昭夫氏、4人目が大賀典雄氏。

違ったのはソフトを持っていたかどうかだった。CDを発売するにあたっては、レコード業界から激しい反発を受けた。それでもソニーはCDプレーヤーの発売に踏み切ると同時に、所属アーティストのCDをリリースした。タイトル数が少なかったこともあり、82年の発売当初こそ伸び悩むが、やがて他社も追随、86年にはレコードを逆転し、翌年には圧倒的大差をつけた。ソニーはCD工場も所有していたため、他社のプレスも受注し大きな利益を上げた。

逆にベータの敗北を決定的にしたのは、ハリウッドの映画メジャーが、映画ビデオをVHSに一本化したことだった。レンタルビデオショップに行っても、VHSのソフトしか置いていない。ソニーファンで、ベータのユーザーなった人も、この段階でVHSに乗り換えた。

この時、「映画会社を持っていたら違う結果になっていたのではないか」? とソニー首脳は考えたのだろう。ベータ1号機の発売は1975年5月。ビクターがVHS1号機を発売したのは翌年10月だから1年半の先行。映画会社が傘下にあれば、この時期にハリウッドを巻き込んで、ベータの映画ソフトを販売し、市場を押さえることができたかもしれない。こうした思いが、コロンビア映画の巨額買収を後押しした。

ただし、音楽分野と違い、映画分野は一筋縄ではいかなかった。音楽の場合、CBSレコードを買収するまでに、20年間の合弁期間があった。販売は日本に限定されていたが、この期間を通じて海外の音楽事情にも精通することができた。ところが映画は、いきなりハリウッドに乗り込むことになった。ソニーに人材がいるはずもない。

そこで人の紹介を受けてピーター・グーバー、ジョン・ピーターズの2人をトップに据え、経営を任せたのだが、彼らをコントロールすることができず、結果的には食い物にされただけで終わった。この顛末については『ヒット&ラン』という本に詳しく書かれている。おかげで94年には2600億円ののれん代を償却する羽目に陥った。

95年、ソニーのトップが13年ぶりに変わった。大賀典雄氏からバトンを渡された出井伸之氏は、すぐに手を打った。大賀氏の信頼も厚かったマイケル・シュロホフ・ソニーアメリカ会長を解任、2人の「ハイエナ」も追放した。代わって「ハリウッドの良心」とさえ言われた大物映画プロデューサー、ジョン・キャリー氏を映画部門のトップに迎えた。これにより、ようやく映画部門は正常化し、『メン・イン・ブラック』『スパイダーマン』などのヒット作も出始める。

1995年、大賀氏(中央)から出井伸之氏(右)にバトンタッチ。映画部門にメスを入れた。

冒頭の平井社長の発言に「18年間連続黒字」とあるが、それは、この人事なくしてはあり得なかった。

いまにして思えば、よくぞソニーは映画事業を手放さなかった。前述した松下電器だけでなく、一時は東芝もワーナー・ブラザーズに出資していた。また日本ビクターもパイオニアも、米映画会社に投資をした。しかし、いまも持ち続けているのはソニーだけだ。

手放さなかった理由を、あるソニー幹部は「結局、人がいたということでしょうね。創業者の井深(大)さんも盛田さんも音楽が大好きだった。大賀さんにいたってはプロの声楽家です。出井さんは欧州駐在時代、映画監督のルイ・マルと親交があったし、ハワードはCBS出身です。そして平井さんはソニー・ミュージックエンタテインメント(SMEJ)出身。みなソフト分野に明るい。そういう人がいたから、事業として持ち続けることができたんじゃないですか」と言う。

10年以上にわたり社長を務めた大賀氏は、後継者について聞かれると必ず「ハードとソフトの両方がわかる人」と答えていた。ソニーのトップを務めることの難しさがそこにある。いくらソフトのことがわかっても、ストリンガー前CEOのように「放送業界出身でエレキのことがわからないからソニーは没落した」と言われてしまう。

SMEJ出身の平井氏にしても、就任当時はそういう評価がつきまとった。ハードとソフト、つまりエレキとエンタでそれぞれ利益を伸ばして初めてソニーのトップとして認められる。その成長エンジンとなるのが、前述した4つの分野である。そしてこれは、平井社長が以前、サード・ポイントから突き付けられた要求への答えでもある。

米国の投資ファンドでピーク時にはソニー株の7%を持っていたサード・ポイントは一昨年、ソニーに対して、エンタ部門を分離して上場するよう要求した。ソニーのエンタ部門の利益率は他社に比べ低い。そのため分離したほうが株主利益を最大化できるというのだ。

この要求にソニーは大きく揺れた。ただ、いまになってみると、次のような声も社内からは聞こえてきた。「この要求は、ある意味よかった。コスト構造をさらに見直す、いいきっかけになった」

ソニーのエンターテインメント部門を率いるマイケル・リントン氏。

実際、映画部門ではFOXフィルムの会長を務めた経験のあるトム・ロスマン氏をトップに迎え、現在、構造改革の真っ最中だ。そのフィロソフィーは徐々に浸透しつつあるという。

これは「サード・ポイント効果」と言っていいかもしれない。しかし分離・上場の要求ははねのけた。エンタ部門は100%子会社のままであるほうが、ソニーの株主に貢献できると主張したのだ。ソニーは今後、そのことを業績で証明しなければならないが、そのひとつの答えが映画と音楽の成長牽引領域事業としての位置づけだ。エンタがソニー全体を牽引していくほど収益を伸ばしていくのなら、中に抱えておいたほうがいいのは当然だ。

でも本当にエンタ事業は成長産業になりうるのだろうか。ソニー・エンタテインメントCEO、すなわちソニーのエンタ部門の最高責任者であるマイケル・リントン氏も昨年のIRデーで「(劇場用の)映画は成熟産業で、利益を上げることはむずかしい」と語っていた。また、音楽産業も、市場が大きく縮小してきたのは周知の事実だ。

にもかかわらず、ソニーはエンタ部門を成長産業だと位置づけた。そこにどんな戦略があるのか。次稿から詳しく見ていこう。

7月30日にソニーは第1四半期決算を発表した。それによると、前期決算で大赤字に陥った最大の要因である携帯電話事業(モバイル・コミュニケーション分野)の赤字は解消できなかったものの、それ以外のエレクトロニクス分野(ゲーム&ネットワークサービス、イメージング・プロダクツ&ソリューション、ホームエンタテインメント&サウンド、デバイス)は揃って営業黒字を計上、エレキ全体では591億円の営業利益を生み出した。低迷が続いたエレキ事業が、ようやく上昇気流に乗り始めた。

ところが、1年前に585億円の利益を上げた映画分野は、117億円の赤字となった。それでも、「赤字の原因は映画のリリースのタイミングによるもの。第2四半期も赤字となるが、通期で640億円の営業利益の期初見通しは変更しない」(吉田憲一郎CFO)という。

実際、9月に日本でも公開された『ピクセル』は、米国では予想を覆す7000万ドルを超える興行収入を獲得、さらに伸びている。また10月には東京国際映画祭のオープニング作品に選ばれた『ザ・ウォーク』(日本公開は来年1月)、11月には007シリーズの最新作『007スペクター』(日本公開は12 月)などの作品が公開される。これらの作品が期待どおりの興収を上げることができれば、利益の期初見通しは達成できるに違いない。

見方を変えれば、作品がヒットするか否かによって、業績が大きく左右されるのが、映画ビジネスの最大の悩みである。映画部門をより安定的なビジネスに変えるには、まず映画製作そのもののリスク管理をきちんと行い、毎年同水準の売り上げが上がるようにすることも重要だが、同時に、映画製作以外のビジネスを拡大することだ。そしていま、そのチャンスが到来している。

ソニーの映画分野は、次の3つからなる。

(1)モーションピクチャーズ。劇場公開する映画の製作で、興収やその後のDVDやテレビ局への販売収入が売り上げとなる。

(2)テレビジョンプロダクションズ。テレビ局向け番組制作で、クライアントはABC、NBC、CBSの3大ネットワークに加え、CATV局やCS放送局となる。

(3)メディアネットワークス。放送事業のことで、ソニーの場合なら、「AXN」というチャンネルを全世界で展開している。日本発の「アニマックス」というアニメ専門チャンネルは、日本の有料放送の中でもっとも会員が多く、最近では海外展開にも力を入れている(別稿参照)。

この3つの中で、最近大きく伸びているのが(2)と(3)だ。テレビジョンプロダクションズはテレビ局向けの制作が増えていることに加え、ネットフリックスなど、SVODと呼ばれる定額で動画を見放題のサービスの普及も追い風になっている。

SVODにはネットフリックスやアマゾンなど、いくつかのプラットフォームがある。このプラットフォームが会員を獲得するための武器が、オリジナルコンテンツで、各プラットフォームはここに非常に力を入れている。そこにソニーの出番がある。

SVODの登場は、映画業界にとってマイナスな部分も多い。たとえば、普及が進めば進むほど、DVDなどのパッケージソフトは売れなくなるし、映画館に出かける人も減るかもしれない。それでも、コンテンツの需要が拡大することは、ソニーの映画分野全体にとっては追い風となる。

ソニーの強みは、独立系であることだ。ワーナーブラザーズやユニバーサル映画など、映画メジャーと呼ばれる会社は、たいていテレビ番組制作部門を持っている。ところがソニー以外のメジャー各社は、いずれもグループ内に放送局をかかえている。ワーナーはCNNなどを擁するタイム・ワーナーの一員だし、ユニバーサルはNBCの傘下である。以下同様に、20世紀フォックスはメディア王ルパート・マードック率いる21世紀フォックスに、ディズニー映画はABCと、パラマウントはCBSと、それぞれ密接な関係にある。

その点、ソニーはいくつかのチャンネルは持っているが、放送局を持っているわけではない。そのため、どのテレビ局とも等距離につきあうことができる。これは他のテレビ番組制作会社と比べて大きなアドバンテージとなっており、今後とも成長が期待できる。

放送事業の伸びも大きい。前述のように、ソニーはテレビ局を持っていないが、その代わりに世界150カ国でAXNなどのチャンネルを放送している。しかも、収穫期をこれから迎えるという。

昨年のIRデーで、エンタ部門の責任者、ソニー・エンタテインメントCEOのマイケル・リントン氏は次のように語っている。「放送事業は、開始して利益を上げるまでに時間がかかる。現在は半分近くの4チャンネルが開始5年以下だが、17年度には大半が開始後6年以上のチャンネルとなる」

つまり、今後放送事業は収穫期に入り、より大きな利益を生むというのである。

放送事業の中でも、特に力を入れている地域がインドだ。すでに8つの全国チャンネルと1つの地方チャンネルを持っているが、さらに今期中に、2つの全国チャンネルをスタートさせるという。

「インドの人口は12億人を超え、いずれ中国を抜いて世界一になると言われています。一方、テレビ世帯普及率は60%にすぎません。ということは、普及率が10%上がれば、新たに2500万世帯を超える市場が誕生する。これはビッグ・オポチュニティです」(ソニー経営企画管理部エンタテインメント・金融グループゼネラルマネジャー・齊藤義範氏)

またアジアだけでなくヨーロッパにも手を広げ、昨年、イギリスで16チャンネルを展開する番組放送会社、CSCメディアを買収した。ソニーが全世界で提供するチャンネルは今後とも増えていく。

このように、映画以外の分野が急速に拡大している。数字の上でもそれは明らかで、04年度には3分野の中でモーションピクチャーズの比率が72%を占めていたが、いまでは50%にまで落ちている。残りの半分のうち30%がテレビジョンプロダクションズ、20%がメディアネットワークスという構成だ。

しかもソニーにとってうれしいことに、後ろの2つのほうが利益率が高いことだ。ソニーの映画分野は前期まで4期連続増収増益を続けているが、この間、売上高が33.6%増えたのに対し、営業利益は71.5%伸びている。利益率は5.2%だったものが、6.7%に改善した。今後テレビ向け番組制作や放送事業が好調に推移すれば、利益率はさらに伸びていく。

その一方で、コストの見直しにも取り組んでおり、15年度末までに、約3億ドルを削減する予定で、売上増と経費削減により18年度には、映画部門の売上高100億~110億ドル、営業利益率7~8%を目指していく計画だ。

さて、ここまではグローバルな映画部門についてみてきたが、日本の状況はどうか。

日本のソニー・ピクチャーズエンタテインメント(SPEJ)には、米国のソニー・ピクチャーズエンタテインメント(SPE)が60%強、ソニーが33.3%出資している。主たる業務は、SPEの製作した映画の日本国内での配給及びパッケージソフトの販売だ。日本の映画市場は、米国、中国に次いで3番目に大きいが、米国でヒットしたものをそのまま持ってくればうまくいくというほど甘いものではない。

今年2015年公開された『ワイルド・スピード SKY MISSION』は、全世界で興行1位を記録したが、日本ではアニメ2作に阻まれ3位止まりだった。世界の中でも特殊な市場である。

それだけに、日本に向けたプロモーションが必要になる。たとえば現在公開中の『ピクセル』の主演、アダム・サンドラーは米国では知らない者はいない俳優だが、日本での知名度は低い。そこで宣伝にあたっては俳優の扱いをほとんどわからないくらい小さくし、代わって「パックマン」のキャラクターを前面に出している。このようなきめ細かな創意と努力があって、初めてヒット作は生まれる。

SPEJ単独の決算は公表していないが、最近の業績は安定しているという。さらに今後はアニマックスやAXNなどの放送事業をさらに伸ばしていく。

放送事業は視聴料だけではなく、広告収入も入ってくるため利益率が高い。映画事業に並ぶ2本柱に育ち、SPEJの収益はさらに高まることになれば、その次の段階として自主コンテンツ制作などの可能性も考えられる。

ソニー・ピクチャーズは、コロンビア・ピクチャーズの時代を含めると、アカデミー賞7部門を受賞した『アラビアのロレンス』や、5部門を受賞した『クレイマー・クレイマー』など、数多くの名画を送り出してきた。過去の最優秀作品賞受賞作は12作品にのぼる。

では、いちばん興行収入を上げた作品は何か。右にベスト10を記す。『スカイフォール』は全世界で11億ドル以上の興収を記録。10位の『メン・イン・ブラック3』でも6億ドル以上を稼いでいる。

このベスト10で驚かされるのは、『スパイダーマン』関連作品が5作も入っていることだ。また、『スカイフォール』も『メン・イン・ブラック3』にしてもシリーズ作品だ。単独作品は3つにすぎない。

このことからも、映画ビジネスにおいては、ヒットシリーズを持つことが、経営安定に直結することがよくわかる。SPEではまもなく007シリーズ最新作『スペクター』が公開されるほか、『バイオハザードVI』と『ゴーストバスターズ3』の製作が進んでいる(公開は、共に2017年を予定)。これらの中から、新たにベスト10に入ってくる作品が出てくる可能性は高い。

前稿でも記したように、ソニーのエンタ事業の原点は音楽事業にある。CBSレコードから話をもちかけられ、合弁でCBSソニーを設立したのが1968年。すでに47年前のことだ。

素人集団が始めた音楽ビジネスだったが、従来のやり方にとらわれない柔軟な発想によって、わずか10年で日本一のレコード会社になった。88年にはCBSレコードを買収したことで、ソニーは全世界に音楽事業を展開することになった。そうした経緯もあり、現在でもグローバルなビジネスと日本のビジネスとは、それぞれソニー100%出資の別会社で行っている。(社名はともにソニー・ミュージックエンタテインメントだが、米国に本社があるグローバル法人をSMEI、日本法人をSMEJと表記する)

マイケル・ジャクソンやボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーンなどのスーパースターが、SMEIから楽曲を発売している。最近では、ジャスティン・ティンバーレイクやファレル・ウィリアムス、アデルやP!NK、ビヨンセ、ワン・ダイレクションもSMEIの一員だ。

日本国内では、古くは南沙織にキャンディーズ、山口百恵など。最近では西野カナや乃木坂46、JUJUや加藤ミリヤ、いきものがかりなどが人気を集めている。

前3月期におけるソニーの音楽分野の売り上げは5592億円、営業利益は606億円に達した。これは映画分野の営業利益585億円を上回る。世界のレコード音楽市場に占めるシェアは23%。これはユニバーサル・ミュージックに次いで2位に位置している。

とはいえ、経営環境に恵まれているとはいいがたい。過去の売り上げのピークは99年3月期の7587億円。現在の売り上げはその4分の3の水準に過ぎない。インターネットの普及により、CDなどパッケージソフトの売り上げが激減したことがその理由である。

たとえば日本国内市場の場合、音楽ソフトの販売のピークは98年の6075億円。それがいまでは2542億円と半分以下にまで落ち込んでいる。それでも2005年から3年間は、iTunesや着うたなど楽曲のダウンロードでCD販売の減少を補い、市場が拡大していたが、2008年以降は再び右肩下がりとなった。

CD販売の落ち込みに歯止めがかからなかっただけではない。携帯電話のスマートフォンへのシフトが進んだことをきっかけに、ユーチューブなど無料の音楽配信を利用する人が増え、それがダウンロード型の有料音楽配信の減少を招いたことで、市場はさらに縮小した。これは日本のみならず世界的な傾向だ。

こうした状況を見る限り、どう考えても音楽事業を成長分野と位置付けるには無理がある。ところがソニーはそうは考えていない。「音楽産業はいまがボトム。これから伸びていく。すでにアメリカでは市場の回復の兆しが出始めている」(ソニー経営企画管理部エンタテインメント・金融グループゼネラルマネジャー・齊藤義範氏)というのだ。加えて、ソフト販売以外の部分を伸ばしていくことで、成長することができると見ている。

ソニーの音楽事業は次の3つからなる。

(1)ソフト販売。CDやDVDなどのパッケージソフトとインターネットを経由する音楽配信からなる。

(2)音楽出版。音楽著作権を所有・管理することで、楽曲が使われるたびに使用料が発生する。たとえばビートルズのレコードはEMIから発売されたが、版権はその後マイケル・ジャクソンが取得、1995年にソニーはマイケルと合弁でソニーATVを設立。ビートルズの版権は同社が所有することになった。つまり、現在、テレビやラジオ、あるいはカラオケなどでビートルズの楽曲が流れるたびに、使用料がソニーATVに入ってくる。

(3)コンサートやミュージックフェスなどの主催やグッズ販売など。これらをそれぞれ伸ばしていく、というのがソニーの戦略だ。

(1)の音楽ソフト販売を伸ばすのに鍵を握るのが、定額型の音楽配信だ。

スウェーデンのスポティファイや米国のアップルミュージックのように、毎月一定額を支払えば、音楽が聞き放題のサービスが本格化してきた。スポティファイは全世界に7500万人の会員を抱えているし、6月にサービスを開始したアップルミュージックも、1カ月で1000万人の会員を獲得したと報じられた。また、日本で6月にサービス開始したLINEミュージックも、開始12日間で300万ダウンロードを記録した。そしてこの勢いは今後ますます加速することは間違いない。

2010年の全世界における音楽ソフト配信ビジネスの市場は57億ドルだった。これが14年には82億ドルに増えている。これだけでも大きな伸び方だが、それよりすごいのが定額型配信で、10年には18%に過ぎなかったのが、14年には60%となった。

「スマホやインターネットを通じて使い勝手がよく高品質の定額型配信サービスが普及し、有料で音楽を楽しむ人が増えてきた。米国ではCDやダウンロードが1アルバム約1000円。定額型配信の毎月の料金は1000円程度ですが、1年間なら1万2000円です。これは恐らく国民1人当たりの音楽ソフト購入額より高い。これから全世界で何千万人もの人が音楽の視聴に年間1万円以上支出するわけですから、市場そのものが拡大する。つまりずっと縮小していた市場が拡大に転じるわけです。この波に乗っていこうと考えています」(前出・齊藤氏)

そのためにも、定額型配信サービスを手がける会社との関係を密にしていく方針で、時には自らがインサイダーになっていく。

LINEミュージックはその一例で、立ち上げ時にはLINEとSMEJがそれぞれ40%、エイベックスが20%を出資した。ソニーとエイベックスは国内音楽業界の2大勢力だ。事業規模はソニーがエイベックスを上回るが、音楽ソフト販売ではエイベックスに軍配が上がる。SMEJは誕生10年目でレコード売り上げ日本一を達成し、長らくその座を守り続けていたが、2012年にエイベックスにその座を奪われた。

そのライバル同士が、LINEミュージックでは手を組んだ。それだけ定額型配信サービスに将来性があると同時に、軌道に載せるためには、2大企業が参加することが最善・最速との判断があったという。

まだサービスは始まったばかりだが、これによって日本の音楽市場がどのように変わっていくのか、見ものである。

今年に入って、米国のオーチャードメディアを買収したのも定額配信をにらんでのもの。

オーチャードは、大手ではないインディーズの映像や音楽の配信を手がける業界最大手。インターネット上では多くの無名のアーティストが、自分の作品を発表している。定額配信なら、このようなアーティストもラインナップに加えることができる。そしてなかにはニッチなところでヒットを生むことも珍しくない。

しかし、アーティストが自ら、配信サービス会社に売り込むのは簡単ではないし、プラットフォームによってフォーマットが違うため、それに合わせた音源を作成するのは手間がかかる。オーチャードはその作業を代行する。

配信会社にアーティストを売り込み、フォーマットに合わせた音源を制作する。さらには配信された売り上げをアーティストに代わって集金する。人気を集めればソニーの収益も上がるし、アーティストとの関係を構築できるというわけだ。

(2)の音楽出版ビジネスも、力を入れている分野だ。前述のように、ソニーはマイケル・ジャクソンと合弁でソニーATVを設立した。さらにソニーを含む出資グループは12年に英EMIの音楽出版部門を買収した。買収金額は22億ドル。当時の為替レートで1700億円を投じている。この買収によって、ソニー・ミュージックは、300万曲以上の版権を利用することができるようになった。これはユニバーサルをしのいで世界トップだ。

定額配信への取り組み強化やオーチャード買収、そして音楽出版強化は、いずれも平井一夫・ソニー社長の掲げる「リカーリングビジネス強化」に適うものだ。家電やパッケージソフトのような売り切りではなく、毎月継続的にお金が入ってくるビジネスだ。エンタ事業はヒット作が出るかどうかによって収益が大きく左右されるが、リカーリングが伸びることで、水物ビジネスの不安定さを大きく軽減できる。

そして(3)のコンサートなどのイベント収入である。以前はコンサートはCD販売のプロモーション的色合いの強いケースも多かった。ところがいまでは、コンサートそのものが収益源となっている。チケット売り上げだけでなく、グッズ販売など、副次的な収入も期待できるからだ。日本国内ではライブビジネスのインフラを提供することで、自社アーティスト以外のコンサート運営を行うなど、イベントのサポートを手がけている。

ZeppTokyo

東京・台場に「Zepp・Tokyo」というライブハウスがある。キャパは2000人強で、この9月だけでも15回のライブが開かれている。このライブハウスはSMEJの所有だ。音楽会社が大規模なライブハウスを開設したのはこれが初めて。ここ以外にも札幌、東京・台場にもう1カ所、名古屋、大阪、福岡と、全国に6カ所のライブハウスがある。しかも、全国のZeppはその仕様が共通していて、音響や照明の使い勝手も同じになっている。そのため、1カ所でセッティングすれば、そのまま他の会場でも使えるだけでなく、会場の予約も一緒にできる。そこで全国6カ所のZeppツアーを行うアーティストも増えている。

当然のことだが、ライブを開くのはSMEJのアーティストだけではない。積極的に他社のアーティストにも使ってもらい、収益に結びつけている。しかも使ってもらえばもらうほど、SMEJのライブ運営のノウハウは蓄積していく。そこから次のビジネスが始まる可能性もある。

かつてのようにCDが収益の大半を稼ぎ出す時代は完全に終わった。これからは音楽に関わるあらゆるところから収益を上げる時代に変わってきた。音楽業界のパラダイムは大きく変わった。この変化を捉えることができれば、大きなビジネスチャンスとなる。だからこそソニーの音楽部門は成長分野なのだろう。2017年度には売上高5300億~5700億円、10.5~11.5%の営業利益率が目標だ。

ビジネスのやり方が変わっても、コンテンツそのものに魅力がなくては、配信されても聞く人はおらず、ライブを開いても集客できない。いかに才能あるアーティストを発掘するか。それが音楽ビジネスの浮沈を握ることは、いまも昔も変わりない。

SMEJは、社名がCBSソニーだった時代から「SD(サウンド・デベロップメント)」の名のもと、新人発掘に力を入れてきた。担当者は全国のライブハウスに足を運び、頻繁にオーディションを開いて、発掘作業にあたっている。

その一方で、いまならではの発掘方法も始まっている。昨年、LINEを使ったオーディションが行われた。歌手やモデルなどのジャンルを問わず、写真1枚で応募可能としたところ、120万人を超える応募者がいたという、選ばれたのは当時15歳の女性シンガーソングライターで、彼女は現在、デビューに向け準備を進めている。

また、いまや誰でもユーチューブなどに投稿して、自分のパフォーマンスを多くの人に見てもらうことができる時代となった。

そこでSMEJでは、主にインターネット上で活動するアーティストを発見することに注力、そこから原石を探しだそうと必死になっている。また音楽だけでなく、アニメやライトノベルの新たな才能も、この手法での発掘を試しているところだ。

ただし、発掘したアーティストの売り出し方は、いまのほうがむずかしいという。ただ漫然とプロモーションをするだけではダメで、ターゲットを決め、そこに対して的確な提示をしていくことが必要だ。

たとえば、西野カナの場合なら、デビュー当時大学生だったこともあり、同世代の女性をターゲットにした。リアルな恋愛観をつづった歌詞が同世代の女性の共感を呼び、「着うた」で支持を得て、「着うたの女王」と呼ばれるまでになった。そこから女性誌の表紙を飾るなどライフスタイルのマッチングを行い、アルバムへの興味やアーティスト本人への人気に広げていった。

これが乃木坂46の場合なら、最初から「AKB48公式ライバル」という位置づけでデビューしているため、最初からターゲットやアーティストのコンセプトは明確だっただけでなく、メディアの取り上げ方も大きく、一気に注目を集めることができた。そのうえで、AKBとどう差別化するかとの計画を立て、実践していったという。

海外で人気のアーティストも、単に輸入するだけでは人気は出ない。ワン・ダイレクション(1D)の場合は、本国(英国)からファンクラブの運営とマーチャンダイジングを依頼された。そこでファンクラブを中心にプロモーションを行うと同時に、1DのメンバーをドコモのCMに出演させることに成功、これにより人気に火がついた。

日本には、BSやCS、CATVなどに番組を供給している有料チャンネルが300近くある。その中で、もっとも多くの加入者を集めているのが、アニメ専門チャンネルの「ANIMAX(アニマックス、運営会社はアニマックスブロードキャスト・ジャパン)」だ。加入者数は6月末現在で896万に達する。ソニー・ピクチャーズエンタテインメント(SPEJ)は、このアニマックスの約3分の2の株式を保有している。

アニマックスの開局は1998年。すでに「キッズステーション」や「カートゥーンネットワーク」といったアニメ専門チャンネルは放送を始めており、アニマックスは後発組だった。

アニマックス副社長の小田正人氏

「目指したビジョンは最強チャンネルでした」と語るのはアニマックス副社長の小田正人氏だ。

日本にマンガやアニメのファンは4000万人いると言われている。これだけの支持者がいるのだから、チャンネルビジネスをやるならアニメだろう、という判断があった。ただしSPEJにアニメコンテンツはない。最強を目指すには他社と組むしかない。

そこでトムズ・エンタテインメント、東映アニメーション、サンライズ、日本アドシステムの4社と組んだ。トムズは「名探偵コナン」、東映アニメは「ドラゴンボール」、サンライズは「機動戦士ガンダム」、日本アドは「ルパン三世」といった、大人から子供まで楽しめるキラーコンテンツを持っている。この連合が結成されたことで、アニマックスの成功は半ば約束されていた。

98年7月1日に放送が開始されるや先行する競合チャンネルを追い抜き、2010年には最多加入者チャンネルとなる。12年には過去最高の913万加入者を記録した。

その後、加入者は減少に転じたが、最近、上昇曲線を描き始めている。小田副社長は「早く1000万加入者を達成したい」と意気込む。

そのための鍵となるのが、4つの「O」だ。

最初のOは「オンエア」。放送をいかに充実させるか。次は「オンデマンド」。インターネットとの融合だ。すでにウェブ上で「アニマックス+」を展開、アニマックスの加入者は800タイトル以上のアニメを無料で楽しむことができる。また未加入者でも一部のタイトルを無料で見ることができるため、そこからアニマックスに誘い込むことも可能だ。

3つ目は「オンザグラウンド」。

イベントなどを通じてファンと直接触れ合う機会を創造する。毎年、アニメソングライブを開いてきたが、今年は11月に横浜アリーナで1万人を超える観客を集める予定だ。また東京・秋葉原と大阪・日本橋には、アニマックスカフェをオープン、声優の卵が店員となり、人気投票で上位にくればアニマックスの番組で声優デビューさせている。

イベントに参加する人は加入者とはかぎらないが、「それでもかまわない」と小田副社長。「アニメを中心にいろんなエンターテインメントを回遊してもらい、最終的に放送につながればいい」という考えだ。

そして最後のOがオリジナルプロダクション。独自の番組を制作する。

このような取り組みにより、加入者1000万、配信やイベントなどでアニマックスと触れ合う人が1000万人、合わせて2000万人にまでファンを拡大する。

2015年9月2日、ネットフリックス(NET FLIX)が日本でサービスを開始した。同社は米カリフォルニアに本社を置く、世界最大の映像ストリーミング配信会社で、会員数は全世界で7000万人に迫る。その巨大さから「動画配信の黒船」の異名を誇る。

ネットフリックスが提供するのは、SVODというタイプのVOD(ビデオ・オン・デマンド)だ。VODには3種類ある。AVOD(advertising video on demand)は公告収入によって成り立つもの。ソフトバンクが提供するGyao(ギャオ)がこのタイプだ。もう1つがTVOD(transactional video ondemand)。都度課金型動画配信と呼ばれるもので、1つのコンテンツを見るたびに課金される。ビデオレンタルのウェブ版と言っていい。そしてSVOD(subscription videoon demand)は、定額制の動画配信サービスだ。

ネットフリックスの場合、いちばん安いコースなら、1カ月704円(消費税込み)で1200タイトルの動画を好きなだけ見ることができる。仮に1日1本の映画を見たとすれば、1本あたり単価は20円強となる。TVODではこの料金は実現できない。

SVODとしては、やはりアメリカに本社があるHuluが2011年にサービスを開始した。しかし思ったほど利用者が伸びず、14年からは日本テレビが事業を引き継いだ。また携帯3社、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクもそれぞれ、dTV、ビデオパス、UULAというSVOD型のサービスを始めている。

米国のHuluが運営譲渡したことからもわかるように、これまで日本ではSVODが根付かないと言われてきた。携帯3社が手がけているのも、加入者サービスが目的から始まったために、本業として提供しているわけではない。

日本進出を果たしたネットフリックスのリード・ヘイスティングスCEO。

しかしネットフリックスは違う。開業にあたっては、創業者でCEOのリード・ヘイスティングス氏が来日、インタビューを受けるだけでなく、芸人と絡むなど、あの手この手でPRを行っていた。

「動画コンテンツは、いずれすべて配信に取って代わる」というのがリードCEOの持論だ。電波からインターネットへと伝送手段が変わっていく。インターネットの場合、電波のような一斉送信とは違い、ユーザーの好みに応じた多種多様なコンテンツを送信できる。テレビの視聴者は受け身だが、ネット視聴者は自らコンテンツを取りに行く。動画コンテンツの見方は今後、大きく変わるかもしれない。ネットフリックスは、その覇権を目指している。

最大のライバルはアマゾンだ。アメリカではネットフリックスに次ぐ会員数を誇っており、間もなく日本でもサービスを開始する予定だ。アメリカでは年会費を99ドルに設定しているが、アマゾンのプライム会員になれば無料で楽しむことができるため会員が急増中だ。物流によって世界を制しつつあるアマゾンが、情報のデリバリーにおいても頭角を現しつつある。

音楽の世界でもiTunesに代表されるダウンロード型(映像のTVOD)から、定額のストリーミングサービスへと大きな地殻変動が起きている。

9月3日、グーグルの音楽配信サービス「グーグルプレイミュージック」が日本で始まった。アメリカでは2年前に始まり、全世界の会員数は5000万人に迫る。それに先立つ7月には、アップルが「アップルミュージック」のサービスを開始した。グーグルもアップルも料金は1カ月980円(アップルは現在無料期間中)。この価格で、それぞれ3000万曲を超える楽曲が聴き放題だ。さらにはスウェーデンの巨人、スポティファイも進出のチャンスをうかがっている。

これをLINEミュージックと、サイバーエージェント系のAWAが同様のサービスで迎え撃つ。

動画も音楽も、定額型見放題・聴き放題サービスの時代が始まりつつある。当然のことながら、既存の有料無料を含めメディアは大きな影響を受ける。淘汰されるメディアも出てくるだろう。DVDやCDなどのパッケージソフトが売れない傾向に、さらに拍車がかかるのは間違いない。

その意味で、ネットフリックスやアップルミュージックのサービス開始が黒船襲来であることは事実だが、必ずしもネガティブに受け止める必要はない。

むしろこれをきっかけに、「コンテンツは有料」の意識が根付くことのメリットは大きい。日本は民放放送の強い時代が続いたために、「安全と水とコンテンツは無料」と考えている人は多い。それが定額見放題・聴き放題のサービスの普及により意識改革がはかれれば、そこに膨大な市場が開けてくる。

他稿でも触れているが、定額型サービスが広まると、ユーザーがコンテンツ1本あたりに支払う金額は減るが、総額ではむしろ増える。また、コンテンツホルダーの価値はいままで以上に高まってくる。

ソニーがエンタ部門を成長分野と位置付けているのもそのためだ。

「ソフトとハードはクルマの両輪」という言葉は、ソニーのエンタ事業を主導してきた創業者の盛田昭夫氏と、元声楽家の異色の経営者である大賀典雄氏が繰り返し語った言葉だ。

最近でこそ、ようやくエレキ事業が復調してきたが、リーマンショック以降、エレキは赤字を垂れ流し続けた。そんなソニーを救ってきたのがソニー生命やソニー銀行などからなる金融部門と、エンタ部門だ。

「もしソニーがエレキだけの会社だったらどうなっていたかと思うとぞっとする」というのが、多くのソニー社員の思いである。

今後さらにエレキの復活が軌道に乗り、さらにエンタが成長分野として結果を残せば、ソニーの収益力は格段に高まる。

しかしそれをもって「クルマの両輪」と言うには抵抗がある。それでは単に、それぞれの事業領域が業績を伸ばしただけにすぎない。真の意味でのクルマの両輪とは、それぞれがあることによってシナジーを生み、それによってソニーが次元の違う成長を遂げることにある。

別稿でも触れたが、コンパクト・ディスク発売にあたって、当時のCBSソニーが果たした役割は大きい。あるいは、ソニーがもっと早くコロンビア映画を買収できていたら、世の中にVHSビデオは存在しなかったかもしれない。そうなれば、AV業界の勢力図は大きく変わっていた。これこそが、ハードとソフトの両輪経営だ。

ソニーは世界で唯一、ハードであるエレキと、ソフトであるエンタの両部門を抱える会社だ。しかしここ最近は、そのポジションを活かしきってきたとは言えない。だからこそ、サード・ポイントから、エンタ部門を切り離せという要求を突き付けられたのだ。

それどころか、エレキとエンタの両部門を持っていたために、経営の手足を縛られ、他社に後れを取るケースもあった。

歴代ウォークマンを前にする盛田昭夫氏。

エレキにとってもコンテンツを持つことは無意味ではない。今回の取材を通じて複数のソニー関係者がその一例として挙げたのが、「両方があるからハイレゾが市民権を得ることができた」というものだ。

ハイレゾは、CDでは切り捨てていた音域を再現する技術で、昨年商品化されたが、いち早く対応したのがソニーだった。「技術開発にあたり、コンテンツ側からアドバイスすることもできた」(SMEJ関係者)という。その結果、ハイレゾ市場においてソニーは現在、圧倒的な地位を築いている。ソニー製スマートフォン「エクスペリア」の最上位機種は昨年から他社に先駆けハイレゾ対応になっているが、これも両輪経営の成果だろう。

平井一夫社長は、3年前に社長に就任して以来、「ONE SONY」を掲げてきた。裏を返せば、低迷期のソニーはなかなか総合力を発揮できずにいたということでもある。それが最近になって変わってきた。

ソニー社員によれば、エレキとエンタ部門の連携が、5年前とは比較にならないほど増えてきているという。ここから次のビジネスチャンスが生まれる可能性もある。

盛田昭夫氏が掲げ、大賀典雄氏が実践しようとしてきたハードとソフトの両輪経営。紆余曲折を経て、真の実力を発揮する時期を迎えているのかもしれない。

携帯型オーディオプレーヤーで圧倒的地位を得たが、アップルの前に敗れた。ハードとソフトの両輪経営で、盟主奪還となるか。

澤田秀雄

エイチ・アイ・エス会長ハウステンボス社長

さわだ・ひでお 1951年生まれ。73年旧西ドイツのマインツ大学留学。帰国後の80年エイチ・アイ・エスの前身となるインターナショナルツアーズを設立。96年スカイマークエアラインズ(現・スカイマーク)を設立。2007年澤田ホールディングス社長に就任。10年ハウステンボス社長。アジア経営者連合会の理事長も務めている。

エイチ・アイ・エス(以下HIS)の澤田秀雄会長が、スカイマークエアラインズ(現・スカイマーク)を立ち上げたのは1996年11月のこと。その後、98年に羽田?福岡線に就航、定期航空としては35年ぶりの参入を成し遂げ、“半額運賃”を武器に寡占の航空業界に風穴を開けた。が、2003年に経営権を譲渡された西久保愼一前社長の下、同社は今年1月末に経営破綻した。スカイマーク生みの親である澤田氏はどう見ているのか。

一方で、10年4月から再建を託されたハウステンボス(以下HTB)は絶好調、この夏からはサービスロボットを導入して、HTB内でロー・コスト・ホテル(以下LCH)にも挑戦する。そこで澤田氏に、スカイマークからHTB、将来の新事業構想、日本が観光立国になるための条件などを聞いた。

―― スカイマークが破綻に至った要因は、超大型のエアバス380型機を発注したものの業績低迷で断念し、巨額の違約金が発生したことに尽きますか。

澤田 そうでしょうね。ドル/円が80円台という円高で調子が良かった頃に、無理をせずに脇を締めながらやっていれば、こうなっていなかったと思います。経営権を譲渡して以降、最初のうちは西久保さんと会ってましたけど、後半はほとんど会っていませんでした。きちんと引き継いだ後は変に口出しをするとよくないし、HISの持ち株も段階的に処分してきましたから。もちろん、スカイマークへの送客の協力はHISとしてもしてきて、たぶん、HISが1番か2番の送客ボリュームだったでしょう。

澤田氏が生みの親だったスカイマークの再建の行方に注目が集まる。

―― 確かに、節約志向が際立ったリーマンショック直後などは、スカイマークには飛ぶ鳥落とす勢いがありました。その後、ロー・コスト・キャリア(以下LCC)が日本でも生まれてスカイマークが押されたとはいえ、LCCは関西空港や成田空港からの発着。対するスカイマークはドル箱の羽田発着ですから、やり方によっては十分に迎撃できたはずですが。

澤田 LCCまではいきませんが、スカイマークは格安航空の走りでしたので結構、羽田の発着枠はきちんと割り当てられていましたからね。たとえば、成田から福岡には皆さん、あまり行こうとは思わないでしょうし、きちんと経営していれば、十分に黒字だったと思います。これからだって、やり方次第では黒字になると思いますね。

―― LCCを意識し過ぎてか、差別化のために従来のボーイング737型機ではなく、もう少し大きいエアバス330型機に置き替えていき、結果として搭乗率を下げたのも痛かったですね。

澤田 確かに機材を中途半端に大きくしましたし、運賃も上げたでしょう。330型機でやるのだったら、とことんいいサービスとクオリティでいいお客さんをつかまえる。もしくはLCCに徹し、徹底して合理化してできる限り運賃を安くして飛ばすか、このどちらかにしないと、中途半端ではお客さんが離れる可能性がありますから。

―― スカイマーク支援に名乗りを上げたのも創業者としての思いですか。

澤田 ご協力できるところはしていきたいです。まずは安全に飛んでいただく。そしていい競争をしていただき、お客さんに喜んでいただくプライスとサービスを提供するのがスカイマークの役割だと我々は思っていますので。今後も、やり方次第で必ず喜ばれるエアラインになるでしょうし、スカイマークを生んだ関係上、あるいは嫁に出した以上、きちんと支援はしたいですね。

―― 一方でHISは、一昨年夏にバンコク(タイ)を拠点とする国際チャーター航空会社(アジア・アトランティック・エアラインズ=トリプルA)を立ち上げましたが、ここの近況はどうですか。

澤田 トリプルAの役割は、スカイマークとはまた全然違います。なぜタイで設立したかと言えば、コスト的にもそのほうが安くできるだろうということと、成長著しいアジアにあって、タイはちょうどアジアのど真ん中にありますので、タイをハブにしてインドやインドネシア、日本などへ飛ばすのに好都合なのです。

―― ビジネスモデルとしては、繁忙期に少し安くする形ですね。

澤田 日本ならお盆とか正月とか、繁忙期はだいたい運賃が高いので、この時期に少しでも安くしよう、もしくは座席を供給しようという役割で作ったのがトリプルAです。LCCとはコンセプトが違いますし、中国の春節期、あるいはレバラン(イスラム教圏の祭りの時期)など、繁忙期はその国によって時期がずれてきますから、そこを狙って飛ばしていきます。立ち上げてから1年半が経って、だいぶ経営的にもよくなってきました。3年ぐらいでメドがついて、意外と早く黒字になるかもしれません。

旅行ビジネスで大事なのは、大きく分けて2つです。まず、飛行機はやはり重要な役割を果たします。もう1つがホテル。ホテルと飛行機が車の両輪で、そこをきちんとケアするのが旅行会社なのです。

そして我々は今年7月17日、「変なホテル」という名称のLCHをスタートさせます。何しろホテルのフロントをサービスロボットに任せるので、世界一、生産性が高いホテルになるでしょう。生産性が高いということは将来、それだけ客室料金も安く提供できるということですからね。たぶん、10年後にはLCHが一気に広がっていると思います。

ハウステンボスの風物詩の1つとなった「花の王国」。

―― サービスロボットは全部、安川電機との共同開発ですか。

澤田 いや、違います。荷物を運ぶロボットはシャープさんですし、フランス製や日本製など多種類で、顔認証専門の会社にも入っていただき、いろいろなチームを組んでやっていますから。ロボット1体の価格はおおよそ、1000万円前後ですね。「変なホテル」では、シングルでだいたい1泊7000円から1万4000円ぐらいまでの幅で、ツインになったらそれより2000円高ぐらいです。

特徴としては、初のチャレンジですが、宿泊料金をオークション方式の入札制にしたこと。これによって時期、日にち、時間帯によってフレキシブルな価格設定が可能になります。入札制が完成してさらに効率化していけば、将来はいまの半額の宿泊料金も可能になるでしょう。

これまでのサービスロボットはまだ、使えるようで使えなかったんです。産業用ロボットは単純作業だからいいのですが、サービスロボットはそうはいかないので、「こういうふうにしてください」とか「こうしましょう」と提案してロボットのソフト面を改良していき、真にサービスで使えるロボットを作っていこうじゃないかと。

―― ロボットに限りませんが、作り手としてはどうしても使わない機能まで加えて、オーバースペックになってしまうものですよね。

澤田 “見せもの”のロボットではダメですから、むしろ余計な機能は削ぎ落としてもらっていますし、「変なホテル」と命名したのも絶えず変化し、進化し続けていくホテルにしたいからです。将来は、ホテルサービスの90%以上がロボットやコンピュータシステムで動くホテルになっていくでしょう。リッツカールトンやフォーシーズンズのような五つ星ホテルは人間のサービスも必要だと思いますが、HTBは三つ星、四つ星ですから。とはいえ、ビジネスホテルのクオリティとは違いますから、独創的なホテルにできると思っています。

―― 円安を追い風に、訪日外国人が急増しています。

澤田 このままいくと、東京も大阪もホテルの料金が上がり、いずれ外国人が来づらくなりますね。インバウンドは昨年で1300万人、今年はたぶん1500万人と言われていますが、私はその水準でいったん止まると思います。なぜなら、ホテルの供給が追いつかないことが1つ。もう1つ、高くなるとそろそろお客さんが敬遠し始めるんです。「別に日本に行かなくても、もっと安い国のホテルに行こう」と。我々は旅行業を長くやっていますから、そのあたりの按配は経験値でわかりますから。

いま、東京のホテル稼働率は軒並み80%以上ですし、大阪は90%以上だと思いますが、ということは飽和状態に来ているのです。次に何が起こるかと言えば、宿泊料金を上げていくんですよ。でも限度がありますから、ある価格帯を超えてくるとお客さんがそっぽを向いて来なくなる。アジアの大航海時代には、LCCとLCHの両方が必要である、というのが我々の考え方です。

―― 最近はトーンダウンしていますが、カジノ誘致論議はどう考えますか。一部では横浜市と大阪市が有力と報じられましたが。

澤田 地方カジノとしては、HTBなんかはピッタリかもしれませんね。いずれにしろ、売り物にエンターテインメントやショーがないと、カジノだけでは博打のみですから、よくない。米国のラスベガスは、売り上げの半分以上がエンターテインメントですから。特に、地方でやるならそういうふうにもっていかなくちゃいけないでしょう。ただ、地方で初期投資を何千億円もかけてカジノで採算が取れるところがあるかと言えば、たぶん難しいですね。

いまやシンガポールやフィリピンにマカオと、あちこちでカジノができて競争の時代になっていますから、中途半端なカジノを作ってしまうとダメです。カジノビジネスもそんなに甘くはないと思いますが、国として、やるのであればやる、やらないのであればやらない、と早く決めたほうがいい。

―― HTBではこれまで、次々とお客さんを飽きさせない打ち手を繰り出してきました。花の王国から始まって光の王国、今年は健康王国が新しいコンセプトですね。

澤田 HTBはモナコの広さがあるんです。で、モナコは1つの都市であり国でしょう。HTBの園内は私有地ですから規制がない。だからいろいろなチャレンジができます。

世代的なことで言えば、シニアは花やショーを好みます。親御さんは適度に園内のアトラクションを楽しみ、ゲームやアドベンチャーパークはヤングに喜ばれる。つまり、HTBは3世代に喜ばれるのです。ゴールデンウイークはファミリーやヤングが主力で、その後は100万本のバラ園。これはシニアが来られます。そうやって、時期によってマーケットを変えているわけです。我々はディズニーさんやユニバーサルスタジオさんの真似をしても勝てません。

フロントを担当するロボットの「アクトロイド」。

―― 澤田さんが目指すのは、単なるテーマパークでなく、観光ビジネス都市だそうですね。

澤田 そう、観光ビジネス都市の中にテーマパークもあるという考え方です。ですから将来、「変なホテル」のような最先端ホテルをいずれ、全世界に出していきたいですし、来る食料不足の時代のために世界最先端の植物工場も作りたいですね。

あるいはエネルギー問題の研究でも、すでに我々は太陽光発電設備を持っていますし、今秋からは地熱発電ビジネスもやります。HTBのある九州はだいたい、温泉などを利用して地熱発電開発に熱心ですから。ほかに、原子力発電よりもっと安く電気を作る方法はないかといった研究もしています。

LCHのほうは、HTB内の「変なホテル」をゼロ号店と言っていますが、これを改良したものをラグーナ蒲郡(愛知県)で作ろうと。それが1号店。で、うまくいったらアジアに1つ作って3号店。それが終わり次第、直営とフランチャイズの両方で世界に広げていきます。

―― 最後に、日本が観光立国になるための条件は何でしょうか。

澤田 日本には観光資源は豊富にあります。気を付けないといけないのは、インフラをきちんと整備しながら、ステッブ・バイ・ステップで増やしていくこと。サービス面が落ちたり価格が高くなるのはダメ。ですから、インバウンドは急激に伸ばさないほうがいい。それができれば東京五輪後も大丈夫でしょう。

最初はいわばゴールデンルートで、海外から東京に来たらまず箱根に行ってもらって富士山を見て、その後、京都に行き、関西空港から帰っていただくというのが主流です。それが北海道や東北、九州へも足を伸ばしてもらえるようになれば、リピーターがどんどん増えてくる。そこを焦って増やせ増やせといっても値段は無茶苦茶上がる、サービスも一挙に押し寄せてくるから落ちる、インフラも追いつかない、では来なくなります。毎年、インバウンドで1割か2割伸びれば十分でしょう。ベンチャー企業もそうですが、急成長すると必ず反動が起きますから。そこだけですね、ちょっと危惧するのは。

HTBもそんなに一気に来ていただかなくていい。「ホテルヨーロッパには長期団体客はお泊めしません」と言っています。それでも来られるんですが(笑)、申し訳ないですけどそこは抑えています。

(聞き手=本誌編集委員・河野圭祐)

加留部 淳 豊田通商社長

かるべ・じゅん 1953年7月1日生まれ。神奈川県出身。76年横浜国立大学工学部電気工学科卒。同年豊田通商に入社。99年物流部長、2004年取締役入り。06年執行役員、08年常務執行役員、11年6月末より現職。学生時代はバスケットボール部に所属。座右の銘は着眼大局、着手小局。

〔昨年、豊田通商が近畿大学と提携して卵から育てるマグロの“完全養殖”事業に参入(養殖事業そのものは2010年に業務提携)するというニュースが大きな話題になった。11年に同社の社長に就いた加留部淳氏は、就任後初めての出張が近大水産研究所で、同研究所の宮下盛所長と意気投合。今後は豊通と近大のタッグで完全養殖マグロの生産を順次拡大し、海外へも輸出していく計画だ〕

もともと当社は人材育成には力を入れ、いろいろな研修プログラムを用意していますが、その中に若い社員の事業創造チャレンジのプログラムがあるんです。自分たちでまず研究し、社内外の先輩や識者の意見も聞いて新事業案を作らせるものですが、その過程で「ぜひ、近大さんの販売や養殖のお手伝いをしたい」と提案してきた社員がいましてね。

面白い事業プログラムだったので、当時の経営陣が「やってみろよ」と。で、動き始めて実際に予算もつけ、近大さんにもお話をしに行ってというのがスタートでした。こういう社内提案制度は、起業家精神の醸成にすごく必要だと思います。もう1つ、マグロの漁獲量が減る一方で、需要は日本や東南アジアを中心に増えているわけですから、商社のビジネスとして意義がある。会社としてもやる意味があるし、若い社員を育てる点でも有効、その2つの観点から全面的にバックアップしています。

もちろん、ほかの商社でも水産系ビジネスには力を入れています。その中で、我々は違う土俵で戦うケースもありますし、どうしても同じ土俵の時は、真っ向勝負だと当社の企業体力では勝てないわけですから、戦い方を考えないといけない。そこは全社員と共有しています。そういう意味でも、他社が手がけていないマグロの完全養殖事業は非常に面白いビジネスですね。

近大とマグロの完全養殖事業で提携。左端が宮下盛・近大水産研究所長、右から2人目が加留部社長(2014年7月の会見)。

〔近大とのタッグは話題性が大きかったが、豊通という会社全体として見れば1事業の域は出ていない。これに対し、加留部氏が12年末に決断した買収案件は全社横断的な規模だ。当時の為替レートで同社では過去最大となる、2340億円を投じて買収したフランスの商社、CFAO(セーファーオー)がそれ。CFAOは、30年には中国を上回る巨大市場になると目されるアフリカ市場で強固な事業基盤を持ち、とりわけフランス語圏の多いアフリカ西側地域で圧倒的な商権を持っている〕

過去最大の投資ですから、我々もものすごく慎重に考えましたし、私も実際に現場を見に行きましたが、先方も傘下の自動車販売会社の修理工場とか、結構オープンに見せてくれましてね。当社とはDNAが合いそうだなと。

もう1つ、彼らは自動車関連事業以外もたとえば医薬関係、あるいはオランダのハイネケンと一緒に合弁工場を手がけるほか、BICブランドのボールペンなど、プラスチック成型品の生産なども手がけていて当社と親和性が高かったのです。

海外に商社という業態はあまりないですが、彼らは自分たちのことをはっきり「商社だ」と言いますから。ですから豊通がやっている事業はすぐに理解してもらえましたし、右から左のトレーディングだけでなく、彼らは工場を持ってモノづくりまで踏み込んでいるので、(トヨタグループの豊通と)お互いの理解はすごく早かったですね。

唯一、気になったのは若手社員の意識でした。若い社員が果たしてアフリカの地でビジネスをやってくれるのかどうか。そこで数人の若手に聞いてみたところ「この買収案件はいいし、アフリカは将来、伸びる市場だからやりましょうよ」と。そういう声に最後、後押しをしてもらえたようなところもあるんです。“一人称”という言葉を当社ではよく使うんですが、一人称、つまり当事者意識をもってやっていく気持ちがあるかどうかが大事ですから。

独自戦略を掲げる加留部氏。

〔前述したように、CFAOは歴史的にアフリカ西海岸エリアの市場を得意とし、豊通は東海岸に強みを持っていたため、エリア補完も綺麗に成立した〕

地域的、事業的な割り振りで言えば、自動車関係はお互いの強みなのでしっかりやっていこうと。アフリカ西海岸で当社が細々とやっていたテリトリーは全部、CFAOに渡しています。物流の共通化なども進めて、お互いの事業効率を高めてきていますし、トヨタ車の販売や物流もCFAOと一緒にやっています。

当社としてはマルチブランドを扱うつもりはあまりなくて、トヨタと日野自動車、スバル(=富士重工)の商品を扱うわけですが、CFAOはマルチブランドなので、たとえば今年、アフリカでフォルクスワーゲンとのビジネスも決めました。

当社はケニアでトヨタ車を扱っていますが、CFAOはケニアにVW車を持ってくるわけです。CFAOは豊通の子会社なのにと一瞬、矛盾するような印象を持たれるかもしれません。我々はトヨタ車で現地シェアナンバー1を取りたいけれども、彼らもVW車でナンバー2を取ればいい。そういう組み合わせみたいなものができてくると思うんです。

いずれにしても、自動車関係のビジネスはお互いに共通しているので、この分野はオーガニックな成長で伸ばしていけるでしょう。一方、医薬品関係はいま、彼らもどんどん伸ばしていて、我々も日本の製薬メーカーを紹介したりといったサポートをしています。

〔豊通がCFAOを買収したことで、新たな効果も表れてきている。たとえば、前述したCFAOが合弁で手がけるハイネケンの工場運営会社。豊通の傘下に入る前は、CFAOの株主が収益はすべて配当で還元してほしいと要請していたため、新しい投資ができなかったのだが、豊通が入ったことでロングタームで事業を見るようになってくれたのだ〕

私もハイネケンの合弁会社社長に会って話をしました。先方も理解してくれて、生産国もコンゴだけだったのを別の国でも展開しようという話に発展しましたしね。さらに、フランス大手スーパーのカルフール。CFAOがカルフールとの合弁でコートジボアールで店舗を出しますけど、これも私がカルフールの社長とお会いし、アフリカ8カ国で展開することを決めました。

日系メーカーとではこんな事例もあります。ヤマハ発動機のオートバイを生産する合弁会社をCFAOがナイジェリアで作るのですが、彼らもヤマハとのお付き合いは従前からあったものの、それほど深かったわけではありません。

一方で、我々は日本でも(ヤマハと)いろいろなビジネスをやらせていただいているので、この合弁話を提案したら了承してくださり、出資比率も50%ずつでOKしてくれたんです。CFAOは豊通の資本が入っている会社だからと、全幅の信頼を置いていただけた。普通は、日本のメーカーが現地へ出るのに50%ずつというのはあまりなく、イニシアチブは日本のメーカー側が取るものだからです。

そういうCFAOとの協業ロードマップは10年スパンで立てていまして、私もCFAOの首脳もお互いに行き来しています。フェース・トゥー・フェースで、年に4回ぐらいは顔を合わせているでしょうか。それ以外にも毎月、テレビ電話での会議も1時間半ぐらいかけて実施し、いまの経営課題や将来の絵図などをお互い共有化するようにしています。

〔豊通には、TRY1という経営ビジョンがある。これは収益比率として自動車と非自動車の割合を均等にしていき、さらに20年にはライフ&コミュニティ、アース&リソース、モビリティの3分野の収益比率を1対1対1にするというものだ。CFAOをテコにしたアフリカビジネスの拡大も、TRY1計画達成に寄与する部分は大きいだろう〕

いまでもCFAOは1億ユーロぐらいの純利益を上げていますから、それだけでも我々は彼らのプロフィットを(連結決算で)取り込むことができますし、プラス、将来的な絵図という意味でも、お互いにステップ・バイ・ステップで各事業を伸ばしていくことで、TRY1の実現にすごく貢献するはずです。

〔総合商社といえば近年、資源ビジネスで荒稼ぎしてきたイメージが強かったが、資源価格の市況に大きく左右されるリスクがあることは、住友商事や丸紅が資源価格の大幅な下落などで多額の減損を強いられたことでも明らか。とはいえ、こうしたリスクテイクは、総合商社にとってはいわばレーゾンデートルでもあり、投資するしないの判断は難しい〕

資源といってもいろいろあると思います。いまさら石炭や鉄鉱石の採掘ビジネスにお金をガンガンつぎこんでもダメ。また、シェールガスやシェールオイルも私が社長になった頃に他社がみんなやり出して、社内でも「やりたい」という声が多かったのは事実です。でも、よく調べてみたら、当社はすでに周回遅れ、しかも1周でなく2周も3周も遅れている。「これでは高値掴みしてしまう可能性があるし、投資金額も大きいのでやめておきなさい」と、社内でかなり明確に言いました。

ですから、我々はもっとニッチで別な土俵で勝負していこうと。たとえば、チリで開発しているヨード。これはイソジンのうがい薬、レントゲンを撮る時の造影剤でも使うんですが、ヨード産地は日本、米国、チリと世界で3カ国しかありません。当社はその全部の産地で開発拠点を持っているので、将来的には取り扱いシェアを15%まで高めたいと考えています。

ほかにも、アルゼンチンではこれからの自動車ビジネスに直結する、リチウム関連の鉱山事業を昨年から始めましたし、豊通らしさというんでしょうか、ニッチキラーでもいいからウチらしさが出て、かつ上位の商社とも十分に戦えるビジネス分野でやっていこう、というのが当社の基本ポリシーです。

〔目下、前述したTRY1達成に向けて歩を進める豊通だが、現在の非自動車ビジネス拡大の基盤を整えたともいえるのが、06年に旧トーメンと合併したこと。トーメンが持っていた化学品や食料といった主力事業分野を得たことで、総合商社としての幅が各段に広がったのだ〕

実際、事業ポートフォリオが広がって、合併は結果として大正解でした。エネルギーや電力関係のビジネスはいま、一部を除いてすごくうまくいっているんですが、こうしたジャンルは豊通のままだったら絶対に出てきていないビジネスですね。

豊通はもともとが自動車関連ビジネスメインでしたから、農耕民族なんです。畑を耕して種をまいて、雑草をとって肥料や水をやってと。それが狩猟民族(=トーメン)と見事に化学反応したという感じ。狩猟民族の人も農耕民族から学んでもらえたし、お互いの良さを認め合ってすごくいい合併だったと思います。

〔加留部氏は横浜国立大学工学部出身だが、就職活動では「とにかく商売がやりたくてしかたがなかった」と述懐するように、入社試験は商社しか受けなかったという〕

私は1976年の入社ですが、当時は就職が全般的に厳しくなり始めた頃で、「商社冬の時代」になりかけていた難しい時期。各商社とも採用人数を絞り、狭き門になっていました。それでも私はとにかく商社に行きたくて、最初に内定をくれたのが豊通だったんです。商社としては規模は小さいけれど、その分、若手にも仕事を任せてくれるんじゃないかと。トヨタグループだから財務基盤もしっかりしていましたしね。

〔豊通入社後は3年目に米国駐在となり、米国でのビジネスで5年間揉まれて逞しくなった後に帰国。国内で6年過ごして結婚後、再び渡米して9年間駐在した。こうした国際経験豊富な加留部氏だけに、昨年からは入社7年目までの社員を対象に、駐在でも長期の研修でも語学留学でもいいから、とにかく一度、海外へ出ることを奨励している。

ただし、加留部氏はほかの商社との戦いにおいては、純利益で何位といった相対的な物差しでなく、あくまで豊通としてどうなのかという基準で考えると強調する〕

2年か3年前、社員みんなにメールを打った時に触れましたが、何大商社とか何位であるとかは、私はまったく関心がないんです。自分たちが目指す方向に向かえているかが大事ですから。たとえば敵失があって他社の順位が下がったとします。仮に順位を純利益で測ったとして、「他社が失敗してウチが5位になったところで君たちは嬉しいか? 私は嬉しくないよ」と。

社員向けのメッセージメールは年に8回か9回出していますが、ある時、新入社員から「何位を目指しますか?」という質問を受けた時も同じことを言いました。各社ごと、事業ポートフォリオがかなり違いますし、順位は関係ない。自分たちのビジネスがどうなのか、常にそこを自問自答し検証することが正しい道だと考えます。

(構成=本誌編集委員・河野圭祐)

コンビニを筆頭に1杯100円台が当たり前になったコーヒーの値段。しかし味だけでなく雰囲気も一緒に味わえば、コーヒーはなおおいしい。 そんな需要にこたえてくれるのが都内に34店ある椿屋珈琲店だ。4年前から自家焙煎に切り替えたことで、さらにファンをつかんでいる。

最近、メディアを賑わすコーヒーの話題というと、コンビニの100円コーヒーのことばかり。コンビニコーヒーの出現によって、マクドナルドの業績不振に拍車がかかったとか、缶コーヒーが売れなくなったといったたぐいの話題である。

それほど、コンビニコーヒーの手軽さ、そして価格のインパクトは大きい。

しかしその一方で、ブレンドコーヒーが1杯900円を超える喫茶店が人気を集めている。

東京・池上にある椿屋ロースターで焙煎する浜永泰介氏。

「椿屋珈琲店」──京都内に34店舗を展開するコーヒーチェーンである。第1号店のオープンは20年前。東京・銀座の花椿通りに面したところに誕生したことから「椿屋」の名がつけられた。

この椿屋珈琲店の業績が好調だ。運営する東和フードサービスは、その効果もあって、今期第1四半期の営業利益が前期比2.5倍に増え、それに伴い株価も急伸した。

なぜ、900円以上もするコーヒーが人気を集めているのか。

「1号店の時から、椿屋珈琲店は、ゆったりとした、非日常的な空間を提供してきました。大正時代をモチーフとしたシックなインテリア、店内に流れるクラシック音楽、サイフォンで入れるコーヒーなど、雰囲気も味も、けっして家庭では味わえないものを提供してきました。それを20年間、変えることなくやってきた。それが評価されてきたのだと思います」

と語るのは、1号店の初代店長を務め、現在は東和フードサービス生産カンパニー椿屋ロースターのロースター長を務める浜永泰介氏だ。

かつて喫茶店は、コーヒーを味わうとともに、ゆったりとした時間を愉しむためのものだった。ところが、ドトールコーヒーなどを筆頭に、ファストフード系のコーヒーチェーンが低価格を武器に店舗を拡大した結果、業界の勢力図は激変、多くの喫茶店が姿を消した。安くコーヒーを飲めるのはいいのだが、ファストフード系には大きな欠点がある。店内は込み合い、隣の席との距離も近い。その空間は単にコーヒーを飲むだけのもので、くつろぐことはむずかしい。

その点、椿屋珈琲店は、席の間隔も広く、落ち着いて会話を楽しむことができる。こうした点が年配者を中心に支持を集めている。そのため、客の店内滞在時間は非常に長く、平均でも1時間を超えるという。

「とくに女性のお客様の場合は、長い時間、お話をされていて、3時間という方も珍しくありません」

その時間を考えると900円という値段はそれほど高くない。時間単価で比較すると、ファストフード系よりも安くなるという。

もちろんコーヒーの味にもこだわっている。浜永氏の現在のポストもそれに関わるのだが、椿屋珈琲店では、4年前から自家焙煎に取り組んでいる。浜永氏はその責任者だ。

焙煎された豆はまず香りをチェックする。

「それまでは、焙煎した豆を仕入れていました。でも20年前に誕生した時から、本物を出していこうというこだわりを持っていました。それを極めるために、自家焙煎に踏み切ったのです」

ロースターは東京都大田区池上にある。ここで毎日150~200キロ、1万~1万5000杯分のコーヒー豆を焙煎、東和フードサービスの他のコーヒーチェーンを含め、60店あまりに納めている。このコーヒー豆を店で挽き、サイフォンで淹れて提供している。

「焙煎した豆を仕入れた場合、実際に豆を焙煎してから数ヵ月たったものでコーヒーを淹れることになります。その点、自家焙煎では、5日以内に豆を使い切る。外注の場合でも賞味期限は1年間あるため、十分、おいしく飲めるのですが、やはり香りの点では自家焙煎に軍配があがります。それに、自分たちで生豆を仕入れるようになったことで、豆に対するこだわりは以前よりかなり強くなりました」

もちろん自家焙煎ならではの苦労もある。生豆は生きているため、その日の気候によって水分量などの状態が違う。それを見極めて火力と時間を調節しなければならない。

「むずかしいのは火の止め加減です。焙煎の温度は205~220度に達します。この温度で17~18分、焙煎するのですが、豆が色づき始めるとそこからが速い。止めるのを遅れるとすぐに真っ黒に焦げてしまうし、止めるのが早すぎると、煎りが足りない。この見極めですね」

いまでは全自動のロースターも開発されている。しかし人間の手で焙煎したほうが、やはり深みがあるという。

ロースターでは一度に10kgのコーヒー豆を焙煎できる。

コーヒー豆だけでなく、本物を自分たちの手で責任を持って提供したいという思いは、椿屋珈琲店および東和フードサービスが常に意識しているものだ。そのため、店で出すケーキは当然ながら自家製だし、ドレッシングやソース、パスタなども自社で製造しているほどだ。

浜永氏のいまの目標は、コーヒー豆の販売を伸ばすことだ。

「現在では、焙煎した豆のほとんどが店で飲まれています。それを、豆だけでも売れるようにしたい。店頭やインターネット上でも販売していますが、これをもっと増やしていく。豆が売れるということは、それだけコーヒーの味が評価されたということですから」

椿屋珈琲店を訪れる人は、コーヒーの味だけでなく、店の雰囲気も一緒に味わっている。それを、店とのセットではなく、コーヒー単独でもより多くの人に味わってほしいというのである。

橋本英雄 アサヒ・ドリーム・クリエイト社長

はしもと・ひでお 1968年大阪府生まれ。92年関西大学法学部を卒業しリクルート入社。『ケイコとマナブ』事業部配属。96年父親が創業した朝日化工紙(現アサヒ・ドリーム・クリエイト)入社。2004年社長に就任。「エンジョイ・カンパニー」を経営理念とした。

―― 橋本さんは、大学卒業後、リクルートに就職。その4年後に退社し、父親が創業した会社に入社しています。最初から会社を継ぐ気だったんですか。

まったく考えていませんでした。リクルートの仕事もとてもやりがいがありました。でも入社して4年後に父から電話があって、体調を崩したこと、業績が悪化していることを告げられ、助けてほしいと言われました。

―― 悩みませんでしたか。

そんなには悩みませんでしたね。どうせ誰かのために働くのなら、親のためと思いましたから。ただ、入ってからは、なぜリクルートを辞めたんだろうと。当時は年商以上の借金があって、給料はリクルート時代の半分、休みもない毎日でしたから。父の会社は、印刷の表面加工をやっていて、印刷会社などの下請けが主たる業務でした。でもバブルが崩壊してから、業績は悪化の一方です。そこで会社の施設を使って新しいことができないかと考えて始めたのが、スチレンボードを加工しPOPなどを作成することでした。といって、そんな営業はやったことがない。そこで、ライバル会社の前で張り込み、そこに来たトラックのナンバーを控えて、ある外食産業に営業をかけました。

そうしたところ、納期に対する不満があったため、当社なら確実に納期を守るといって仕事を請け負うことができました。その後、これからは多品種少ロットの仕事が増えると考え、パネルに直接印刷できるジェットプリンタを導入。するとすぐにホームセンターのPOP作成の仕事を受注することができ、この事業は軌道に乗りました。

―― そこからは順風満帆ですか。

経費を抑え、POP関連の仕事を増やすことで、徐々に業績は上向いてきましたが、出血が止まった程度です。いまから考えれば、当時はまだ覚悟ができていなかった。入社から8年後、2004年に社長に就任したのですが、4億円以上の借金がありました。この保証人になった時、ようやく覚悟が決まりました。それまでは父親に対する遠慮があった。でもこれからは社員のために、言うべきことは言っていこうと決めたのです。

―― 具体的に何を変えたのですか。

志したのは理念経営です。会社の経営理念を「エンジョイ・カンパニー」と決め、社員が成長し、お客様が感動し、会社が利益を出す「ハッピートライアングル」を目指しました。ハッピートライアングルはリクルート時代に叩き込まれたものですし、エンジョイ・カンパニーは、大学時代、準硬式野球部のキャプテンを務めていた時のスローガン「ハッピー・ベースボール」がもとになっています。部を引退する時には、後輩から「ハッピー・ベースボールは楽しかった」と言ってもらえた。チーム一丸で楽しく戦うことの大切さをそこで知りました。

でも、会長だった父は理念経営には猛反対。ワンマン経営で、会議などやる意味もない、社員は俺の言うことを聞いていればいい、という考えでした。朝礼をする時間があったら機械を動かせ、という考え方でした。昔はそのほうが効率的だったのでしょうが、これからは社員一人ひとりが判断する必要があると考えたのです。でも父とは相いれない。そこで最後は、「これからは自分のやり方でやりたい。まかせることができないなら、会社に来ないでほしい」と言って、自分のやり方を押し通しました。

―― 180度の転進ですね。社員はついてきてくれましたか。

親子で言いあっているより、方針が明確になりましたから、社員は迷わなくてすむ。そのことは喜んでいました。とはいえ、最初は指示してもらったほうが楽だと思っていたでしょうね。でも、6年前に入った社員は僕のブログをずっと読んでいて、僕の理念に共感して入社してくれた。未経験者だったのですが、意欲が高く、すぐに戦力になってくれた。彼を見て、理念に共感して働くことの価値を改めて知り、理念経営をさらに推し進めようと思ったのです。

―― ところで、最近では「コトPOP」事業に力を入れているようですね。

店内に掲示するPOPによって、売り上げは大きく変わります。普通のPOPは、商品名と価格といったモノの情報を伝えますが、そうではなく、その商品を使うことでどんなによいことがあるか、という「コト情報」を伝えたほうが、消費者の購買につながります。POPひとつで、売り上げが倍増した、という例はいくらでもあります。こうした価値の伝え方「コトマーケティング」を提供して、売り上げアップにつなげてもらおうと、セミナーを開催しています。

―― POP制作だけでなく、コンサルタント業務も始めたわけですね。でも、人材をどうやって確保したのですか。

3年前から当社は新卒採用を始めました。そのほうが、理念に共感した人材を採用しやすいと考えたためです。せっかく入ってくれた社員が生き生きと働く場所を提供しよう。そこで下請け業務ではなく、自ら主体的に働くことのできる仕事をしようということで、コトPOPを始めました。新入社員に1年間、コトマーケティングを学んでもらい、展示会「販促EXPO」に出店し、“「コトPOP」つくります”とやったら、非常に反応がよかった。

しかもそれまでは代理店や印刷会社の人ばかりだったのに、店舗や流通の人が来るようになりました。それだけ売り上げに困っている人が多かった。そこで、セミナーを開き、POPの作り方を教えることにしたのです。それが当社のPOP制作の売り上げにもつながります。その結果、以前はほぼ100%、下請けの仕事だったものが、いまでは直接依頼されるユーザーの比率が30%にまで増えました。数年後には下請けと直ユーザーの比率を逆転できるのではないでしょうか。

―― 今後の目標を教えてください。

現在、売り上げは7億5000万円ですが、5年後に倍の15億円という目標を立てていますし、いずれ30億円にしたい。そして現在47歳の僕が引退する時には、50億円にまで伸ばせたらいいなと考えています。