熱狂的なマニア層の支持を受け、かつファン層の拡大を続けるマツダとスバル。他メーカーにはない独創性と、それを現実のものにする技術力は他の追随を許さない。売上規模が3兆円前後の中小メーカーでありながら、なぜ巨大メーカーに優るワクワク感を提供し続け、“信者”を生み出し続けるのか。マツダの「Be a driver.」スバルの「LOVE SUBARU」に世界中のユーザーが惹きつけられる秘密を探った。

(本誌・児玉智浩、河野圭祐、撮影・横溝 敦)

国内自動車メーカーの2015年3月期決算は、トヨタ、マツダ、富士重工、三菱自動車の4社が営業利益で過去最高の数字を叩き出し、円安の恩恵もあって、全体的には好決算が相次いだ。しかし、その多くは海外市場で稼ぎ出したもので、国内市場に目を向ければ、軽自動車の不振もあって、販売台数はどのメーカーも厳しい。

業務提携の調印を交わした小飼雅道・マツダ社長(右)と豊田章男・トヨタ社長。

今年1‐6月の上半期、国内市場の冷え込みは強まり、登録車の乗用車部門では前年比9.7%減の140万4193台に落ち込んだ。各社軒並み10%以上のマイナスを記録している。そんななか、前年比プラスを記録しているメーカーが2社ある。マツダ(31.2%増)とスバル(8.6%増)だ。

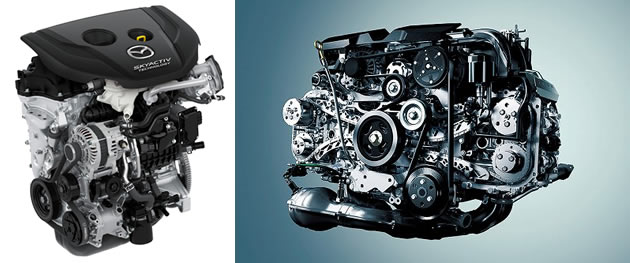

マツダは新開発のクリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 1.5」を搭載した新型「デミオ」が販売を牽引、スバルも「レヴォーグ」が年次改良を行い、先進安全装備「アドバンスドセイフティパッケージ」で注目を集め、コンスタントに台数を稼いでいる。

しかし、エコカー全盛の現代にあって、多くのメーカーが燃費競争を繰り広げ、新型車の多くがハイブリッドカーやスモールカーに傾いている。時代も高騰する原油価格に不況が重なって家計は圧迫され、いかにガソリン代を抑えるかが競争されるようになった。いつしかクルマは、画一的に燃費メーターとにらめっこしながら走らざるを得ない、没個性の時代に突入していたといえる。

共同開発車のラインオフ式で握手をする豊田章男・トヨタ社長(右)と吉永泰之・富士重工社長。

そんななか、昔と変わらぬ“走りへのこだわり”を持ち続けてきたのがマツダとスバルだった。1980年代~90年代、各メーカーが走るワクワク感を追求してスポーティなクルマを競って出していた感覚を、両社だけは変わらずクルマづくりに反映させてきた。エコカーに慣れきった現代の一般ドライバーは、忘れかけていた走る楽しみ、喜びを、マツダ車とスバル車に見出した。コア層が支持する技術に、経済性や安全性が付加され、次第に一般層にまで拡大してきたのだ。

もう1つ、おもしろいことにこの両社はトヨタと業務提携している日本車メーカーでもある。エコカー技術をトヨタに頼りつつ、自社はオリジナリティあふれるクルマの開発に勤しむ。一方で、トヨタも両社のブランド化した個性に関心を持つ。いや、むしろトヨタの豊田章男社長が、自社にはない「愛されるクルマ」をつくるヒントを求めようとしているのかもしれない。

05年にトヨタと提携したスバルは、スポーツカー「トヨタ86」「スバルBRZ」を共同開発、12年に発売した。共同開発とはいえ、水平対向エンジンを搭載し、技術も生産もスバルのものだ。

豊田社長が「富士重工は単にトヨタの言うことを聞くだけの会社ではない。両社の開発現場は互いにぶつかり合いながら、新型車をつくった」と共同開発車のラインオフ式で語ったように、より良いクルマを作るためのパートナーとして存在感を認めている。

また、今年5月に結ばれたトヨタとマツダの包括提携は、メキシコでつくるマツダ「デミオ」をトヨタの「サイオンiA」として北米市場に販売するという項目があった。マツダのスカイアクティブ技術をトヨタが認め、そのまま販売するという異例のOEM供給だった。ここでも豊田社長はマツダのことを「私たちのめざす『もっといいクルマづくり』を実践されている会社」と絶賛している。

かつてはマツダもスバルも単独では生き残れないと思われていたメーカーだったが、個性と技術力で経営危機ともいえる苦境を乗り越えてきた。世界トップを争うトヨタすら羨むその独創力はどこから生まれ、磨かれてきたのか。そしてファンを拡大し、愛される魅力はどこにあるのか。次項から検証してみたい。

スケールメリットの確保が絶対視されてきた自動車業界において、あえてスモールメーカーであることを志向しているマツダとスバル。2014年の世界生産はマツダが139.7万台、スバルが91.1万台と、トップグループが1000万台レベルで戦っているのに比べると、まさに“小兵”という表現がぴったりである。

かつてはこの規模では到底生き残れないというのが自動車業界のもっぱらの見方だった。が、ここ10年ほどで状況は大きく変わった。デジタル設計技術の進化や部品メーカーの実力アップなどにより、中小企業と大企業の開発力の差が急速に縮小。どのような自動車をつくれば顧客に受け入れられるか、クルマをどう動かせば安全で楽しいかといった見識やアイデアが良ければ、生産台数が少なくても、払った労力に見合う利益をきっちりと出せるようになってきている。

(上)新世代カーの皮切りとなった「CX-5」の発表会。(下)スバルの3本柱、「インプレッサ」「レガシィ」「フォレスター」はグローバルで好調。

マツダやスバルの台頭はこの追い風に乗ったもの。また、欧州では一時、ブランド消滅の危機に晒されていたスウェーデンのボルボが、日本の量産メーカー中最小のスバルのさらに半分強という小規模にもかかわらず、優れた製品づくりをバックに劇的復活を果たしつつあるのも、その動きと軌を一にするものだ。

技術革新によって自動車づくりがコモディティ(普遍)化したからといって、中小勢力が年間800万~1000万台クラスの大勢力と伍していくのは、現実には容易なことではない。大手に対抗するには、技術、デザイン、走りの楽しさなど、はっきりとした特徴を持った車づくりで差別化を行い、ブランドパワーを上げる必要がある。マツダとスバルの両社に共通しているのは、その差別化を商品戦略の要に据えているという点だ。それがある程度当たっているからこそ、今のところ、少数精鋭主義でうまく戦えているのだ。

両社の戦略に共通しているのは、過去と何の関係もないことを唐突にやり始めたわけではなく、長年にわたる車づくりを通じて得られたアイデンティティを徹底的に明確にするという路線を取っていることだ。マツダもスバルも、クルマづくりの歴史はすでに半世紀以上。少数メーカーとして成功するには、過去に支持してくれたファンをしっかり囲い込むことが不可欠だからだ。

まずはマツダから見ていこう。13年、新しいキャッチフレーズ「Be a driver.」の展開を始めて以降、マツダはドライブを積極的に楽しみたいという顧客にターゲットを絞る路線を明確にしている。

12年に都会からオフロードまで幅広い道を走行できるクロスオーバーSUV「CX-5」を発売したのを皮切りに、「 魂動 」をテーマとした新世代の流麗なデザインのモデルを次々に発売。今年もオープンスポーツの「ロードスター」をリリースするなど、攻勢を強めている。

注目すべきは、それら新世代ラインナップに、日本市場で量販を狙う際に絶対に外せないミニバンが1車種もないことだ。もちろんミニバンであっても、これまでになかったデザインの良さを持った車に仕立てれば、マツダらしさを主張できたかもしれない。が、マツダはそれをやらなかった。

ミニバンの一番の用途は人員や貨物の輸送である。背が高く、車体が重いという時点で、走りはどうしても犠牲になってしまう。そんなミニバンを出していたら、Be a driver.というブランドアイデンティティが一気にうそ臭くなってしまうリスクがある。そのミニバンは旧世代モデルを売り続けることで何とかしのぎ、あくまでドライバーズカーであるセダン系とクロスオーバーSUV、スポーツカーを優先させるという方針を貫いた。

マツダは90年代に経営危機に陥ってフォードに救済のための増資を受けるまで、日本の中でも最も欧州志向の車作りを行ってきたという歴史を持つ。80年代初頭、当時は日本に比べて格段に高い技術力を有していた欧州メーカーの車作りを徹底的に研究し、空気抵抗を減らすために主力車種だったセダン「カペラ」の床下を真っ平らに作ったり、高速性能を重視したサスペンションセッティングの研究を進めたりしていた。また、欧州メーカーに負けないデザインづくりにも執念を燃やしていた。バブル期前後に発売した車の中には、欧州メーカーから高い評価を受けたものも少なくなく、経営危機の際にマツダを離れたデザイナーが何人も欧州メーカーの要職に就き、新しいデザインの創出に貢献した。

走りとデザインにこだわり、運転の楽しい車をつくりファンを増やすというマツダの戦略は、まさに源流回帰のようなものだったのである。

一方、マツダ車で不評な点の最右翼であった燃費の悪さについては、エンジンを根本的に改良して悪いイメージの払拭にかかった。その象徴となったのが、クリーンディーゼルである。今日、マツダ車の販売台数に占めるディーゼル車の割合はきわめて高いものとなっている。国産メーカーではマツダ以外にクリーンディーゼルを幅広くラインナップしているメーカーがないため、ディーゼルでは一人勝ち状態だ。

「スカイアクティブテクノロジーや魂動デザインを持つ車が出て、販売はかなり上向きました。他メーカーの車からの買い替えもとても多いのですが、お客様と話をしてみると、昔はマツダ車に乗っていたのに欲しい車がなくなったから他メーカーの車に買い換えたというケースがずいぶん多かった。マツダがマツダらしさを取り戻したから帰ってきたというんです。昔はこんなにマツダファンがいらっしゃったんだなあ、そのファンをこんなにも取り逃していたんだなあと、つくづく思いました」

東京のマツダ系販売会社幹部は、思いをこう語る。

一方のスバルも、旧来のファンを大事にしたビジネスを展開しているという点はマツダと同じである。スバルの場合、独自性のポイントとなっているのは世界の量産車の中でもごく少数派である水平対向という方式のエンジンと、常に前後の車輪にエンジンパワーがかかる本格的なAWD(4輪駆動)だ。

スバルが水平対向エンジンを初めて世に送り出したのは、1966年発売の乗用車「スバル1000」。来年はちょうど50周年を迎えることになるこのエンジンは、たとえば4気筒の場合、普通のエンジンのように4つのシリンダーが一列に並んでいるのではなく、2つずつ左右に分かれているのが特徴。飛行機用のレシプロエンジンによく使われており、昔の水平対向エンジンは軽飛行機のような「ドロロロロロ」という独特の音を立てていた。

一方、AWDの歴史も深い。スバルが初めて市販したのは72年の「レオーネ4WD」。乗用車としては世界初のAWDで、未舗装の林道が縦横に走る地方部や積雪地帯をやすやすと走ることができる画期的な車として注目された。その後、他メーカーもAWD車を発売したが、その先陣を切ったメーカーとして“4WDのスバル”と呼ばれた。

2000年代前半に経営危機に陥り、トヨタの支援を仰ぎながら再建に取り組んだが、その際にブランドアイデンティティの柱にしようと決めたのが、前述の水平対向エンジンとAWDの組み合わせだった。

スバル車の今日のラインナップを見ると、源流のひとつであった軽自動車はすでに自社生産をやめてダイハツ製に。また、サブコンパクトもトヨタ製とダイハツ製。スバル製はコンパクトの「インプレッサ」以上の、比較的大きなモデルばかりである。その自社生産モデルのエンジンはすべて水平対向。駆動方式も最も下位のインプレッサの一部を除き、すべてAWD。結果、世界の量産自動車メーカーの中で、AWDの比率が最も高いメーカーとなっている。

その伝統的な機構で“スバリスト”と呼ばれる伝統的なファンをひきつける一方で、新規顧客を引き込むキラーコンテンツも出した。ぶつからない車を標榜した先進安全システム「アイサイト」だ。

日立製作所と共同で開発したこの安全装置は性能がきわめて良好で、国土交通省の検証でも最優秀成績を収めている。10年に中型モデル「レガシィ」に、渋滞時も前の車についていく機能が加えられた改良型アイサイトを搭載したのが、ブレイクした瞬間だった。アイサイトが欲しいからスバル車を買うというユーザーが増え、スバルは国内市場でスバルファン以外からも注目される存在となったのである。

マツダとスバルは伝統的なファンを満足させる車づくりを守りつつ、それまでになかったキラーコンテンツを用意して新規顧客を呼び込むことで存在価値を高めることに成功した。その実績を見る限り、この手法は、小規模メーカーが自動車業界で自主性を維持しながら生き残るためのモデルケースとみなしていい。

マツダのスカイアクティブエンジン(左)とスバルの水平対向エンジン。両社の個性となっている。

ただし、両社とも本当のチャレンジはこれからだ。マツダの場合、日本市場では欧州車ばりに細部にこだわった車づくりのエキゾチックさやディーゼルが顧客を吸引しているが、そういうノスタルジーを持たない海外では、その車づくりでブランドイメージをゼロからつくり上げなければいけない。スバルはスバルで、現在の好調さは有力販売会社がスバル車を取り扱ってくれるようになり北米で販売台数が劇的に増えたことによるもので、このまま流れに身を任せていては北米“一本足打法”になりかねない。

世の中のトレンドを左右するほどの力がない中小メーカーのブランド作りは、自分の信念を大切にする一方で、機を見るに敏である必要がある。自分のアイデンティティを大切にするあまり、過剰な自己愛が出てしまうと、かえって顧客を遠ざけることにもなる。そのバランスを巧みに取ることができるかどうか、将来はまさに両社の経営陣のセンスと手腕にかかっている。

(ジャーナリスト・杉田 稔)

毎年、6月下旬から7月上旬にかけ、英国のグッドウッドで開催されるモータースポーツフェスティバル。英国は、「ロードスター」のような、2シーターオープンでライトウエイトスポーツカー発祥の地だ。4代目の新型ロードスター(現地名はMX-5)を現地でもデビューさせた、マツダ商品本部主査の山本修弘氏は、帰国したばかりで感慨深げにこう語り出した。

「グッドウッドに行くと、自分が小さい頃に憧れたクルマから最新のクルマまで、いろいろなスポーツカーが走っていてとても心地いいんですよ。私にとって至福の時間といってもいいですね」

ロードスターの開発過程での出来事や思いを書き留めた「巻物」を指さす山本氏。

山本氏はマツダのロータリーエンジン開発に20年携わり、ロードスターも初代を除いて開発に関わってきた、ミスタースポーツカーのような存在だ。同氏が続ける。

「“人馬一体”という考え方は(1989年デビューの)ロードスターから生まれ、いまやマツダ全車に宿るキーワードです。そういう意味で、ロードスターはマツダのブランドアイコンと言える。ライトウエイトスポーツでは世界一の販売台数を誇り、ギネスブックにも記録されていますしね。

最大の魅力は、軽快感、運転の意のまま感、開放感です。今回のロードスターは単なる4代目ではなく、トレンドに迎合するようなデザインでもありません。原点は軽量化でした。クルマを軽くすることは、すべての運動性能にプラスになります。また、オーバーハングをすべての部位で削ぎ落とし、コンパクト化しました。なので全長は、歴代の中で最も短くなっています。

そして、先代まではトランクやボンネットだけだったアルミ使用を、フロントフェンダーにも採用。ルーフを持たないオープンカーにとって、軽くて剛性の高いボディはとても重要です。エンジンも、1.5リットルで7500回転まで回し、エンジンサウンドを楽しむのが醍醐味です。運転の意のまま感には、エンジンをできるだけクルマの真ん中に、かつ低く置くことも効きました」

この4代目ロードスターは、タイヤを四隅ギリギリに配置してコンパクト化した効果もあり、写真で見るよりも実車のほうが、より塊感や曲線美を実感できる。強いて言えば、先代同様、全幅がわずかながら5ナンバーサイズを超えて3ナンバーになってはいるが、全幅がわずかであっても広いということはそれだけトレッドも広がり、クルマの走行安定性に直結する。

加えて、ロードスターは2012年から始まった、マツダの“魂動デザイン”ラインナップの第6弾(これまでは「CX-5」「アクセラ」「アテンザ」「デミオ」「CX-3」)だが、全車でフロントデザインの統一感が持たれている。モチーフとしたのは、チーターの精悍な顔や俊敏さ、躍動感ということで、いまでは一目でマツダ車とわかるほどだ。

これまで日本車は、商業的に成功すればモデルチェンジでキープコンセプト、売れなければデザインを激変させるというのが常で、よく言えば変わり映えするものの、メーカーとしてのブランドアイデンティティが感じられない遠因にもなっていたのだ。

その点、ブランドを確立しているベンツやBMW、アウディやフォルクスワーゲンは一目でそれとわかる。マツダは、車体剛性の高さから、昔から欧州、特にドイツ市場で強い日本車メーカーだったが、内装の質感も含めた魂動デザインの導入で、ドイツのメーカーとも渡り合えるブランド力を手に入れ始めているといっていい。

「クルマの顔って、街を彩る景色みたいなものですからね。極端な話、怖い顔をしたクルマが走っていると街って良くないし、正直、そんなにいかつい顔をして走らなくてもいいだろうというクルマがいっぱいあるでしょう。

BMWとかアウディは、ちゃんとしたブランドアイデンティティがあって、自分たちのDNAをクルマのフロント部分に持っているんです。だから変える必要がない。そこは、どんなブランドを目指すのかにかかっていると思いますね」

しかも、景気の浮き沈みの中、ほかの国内メーカーが不況のあおりを受けてオープンカー・スポーツカーの生産休止や再開を繰り返す中、ロードスターは1989年から四半世紀を超えて、車名も変えず、一度も生産休止することなく受け継がれてきた、貴重なクルマなのである。

ロードスターは、初代が1600ccのエンジンで今回も1500ccと、大排気量で高出力を出すのではなく、誰でもが肩の力を抜いて気軽にスポーツドライビングを、それもオープンで心地よい風を受けながらというのが一貫したポリシーだ。だが、それでもハイブリッド車や電気自動車、軽自動車などエコばかりがキーワードに語られるいまの世相では、ロードスターの開発には紆余曲折あっただろうことは、素人でも容易に想像がつく。

実際に山本氏にロードスターでドライブしてもらった。軽快感と車体の剛性感が見事にマッチしている。

「このクルマには2007年から携わりましたが、(その後にリーマンショックなどもあり)デザイン開発は少し遅くて、12年ぐらいからでした。先代よりAピラーを後ろに70ミリ引きたいというのが、デザインサイドの意思として提案がありましたが、エンジニアリング的にはかなり難しい。たとえばロードスターには助手席にグローブボックスがありません。つけると助手席の足元が削られてしまうからですが、それはできない。ならばグローブボックスを削るしかないと」

よく、部分最適でなく全体最適でという言葉を聞くが、大企業ともなれば総論賛成、各論反対で縦割り組織を横串しにするのは簡単ではない。そんな中、開発責任者である山本氏には宝物がある。このページの最初の写真にある、ロードスターの開発過程での思いや出来事を書き留めた「巻物」がそれだ。

「07年4月3日に開発プロジェクトをスタートさせました。4代目ロードスターは、先代に比べてベース車で100キロの軽量化を図って990キロ。1トンを切る重量ですが、開発過程では軽量化で800キロ台を目指したこともありましたね」

部門の垣根を超えて一致団結するには、全社を横断するシステムをきちんと導入することも大事だが、実際には、それぞれの部門スタッフのモチベーションを、どう高め続けられるかにかかっているのだ。

「開発の巻物は単なる記録ですけど、それとは別に『志ブック』というものがあるんです。しかも、製本してちゃんと作りました。開発もデザインも生産も販売も広報も、言葉にして思いを共有しようと。

書いてもらったのは総勢で302名になります。たとえば工場のプレス成型の匠は『匠の技とデジタル技術を融合させ、デザインが求める部品形状を作りこむことでプレス部品を芸術品に昇華させる』とまで思いを書き込んでいるんですよ。工場のメンバーが普通、こんなことを言いますか? 思いを誇りにしてやり切ることができたのです。この志ブックにはファイナンスや原価管理の人間も登場していまして、302名が全員、持っています」

山本氏はロードスターの開発責任者で、多くのメンバーの束ね役であると同時に、役員会議で承認を得るためのプレゼンを行う立場でもある。開発着手からの7年間で、役員に承認を得るまでの会議は、実に45回にも及んだ。

「一貫して言われたのは、『山本、いい商品をつくれ、そして儲けよ。でも資源は限られているから効率的に使え、無駄は一切許さんぞ』と。(円高局面では)『為替前提が甘すぎる』と叱られたこともありました。でも、ありがたかったのは、厳しくは言うけど、どうやったらいいかを役員の方々も考えてくれたことですね」

山本氏は、ロードスターの意義をこう定義する。

「このクルマは単なる移動手段ではない。逆に、移動手段ではないから、50年たってもずっと乗り継がれるクルマになる。人を運ぶだけのクルマはなくなるけど、人や荷物だけではなく、楽しみを運ぶクルマは意外となくならないはずなんですよ。」

ロードスターにはファンクラブも多く存在し、89年の初代で程度のいいクルマは、いまでも中古車市場で売れている。ファンの心を捉えて離さないのだ。

今年2015年4月21日、年次改良をしたレヴォーグが発売された。昨年6月に発売されて以来、わずか10カ月での改良だが、これは欧州市場への投入を見据えたものでもある。欧州では日本より高い平均速度での走行が求められるため、室内の静粛性を高める改良が施されている。加えて、燃費や走りのしなやかさの向上、サンルーフの追加等々、多岐にわたって改善が施された。

レヴォーグと開発責任者の熊谷泰典氏。バックは群馬製作所本工場にある旧中島飛行機本社。

注目すべきは、先進技術のアドバンスドセイフティパッケージが導入された点だ。メーカーオプションではあるが、前方向だけでなく、後側方の車両を検知したり、左右から接近するクルマを検知したりと、クルマの死角を消す技術が投入されている。安全・安心をさらに突き詰めた形だ。

もともとレヴォーグは「国内専用車」の位置づけで開発されたクルマ。それだけに“スバルらしさ”と呼ばれるものをすべてこのクルマに凝縮させようとしてきた。安全と楽しさを追求した結果生まれてきたクルマだと言える。

そのレヴォーグ、2014年に発売された新型車だが、その系譜はスバルの看板車種である「レガシィ」にある。レヴォーグの開発者で、スバル商品企画本部プロジェクトゼネラルマネージャーの熊谷泰典氏は、レヴォーグ開発の経緯を次のように語る。

「レヴォーグの発祥は、レガシィにベースがありました。1989年に初代が発売されたレガシィは、もともと国内のお客様に向けたクルマという要素が強かった。しかし、スバルの主力車種であるために、グローバルで展開して、成功していかなければならなかった。こうなると、北米市場の比重が高くなる。私は09年に発売した5世代目レガシィの開発も行いましたが、国内に気を配りつつも、軸足はグローバルに置こうと決めたのです。そこでサイズを一回り大きくして、北米ではおかげ様で成功したのですが、4代目のレガシィが好きだったお客様からは、良さが失われたのではないか、という話が出てきた。成長していくうえで、レガシィとして壁に突き当たったのです。4世代目のレガシィは日本市場にちょうどよいサイズで、恰好もよく、スポーティで最高のレガシィと呼ばれるほど評価の高いクルマでした。

14年に6世代目のレガシィを発売しました。6世代目はグローバルでの成長を考えると、さらに一回り大きくしてスタイリングに磨きをかけ、走りも質感を重視して熟成させる必要があった。そうすると国内市場では合わないサイズ感になってしまいます。日本のレガシィ像とグローバル市場を目指すレガシィを両立させようと思うと、中途半端なクルマにしかならない。レガシィは思い切ってグローバルカーに成長させ、国内のお客様にはレガシィの後継として、新しい位置づけのワゴンを入れることにしたのです。それが11年のことでした」

新しい国内専用車の開発は12年にスタート。北米市場を顧みないクルマは開発の自由度を高めることに繋がった。

「5世代目レガシィの開発をふり返ると、大きくなったことで凝縮感やステアリングを持った時の人馬一体感等、ドライブの楽しみが薄れたとの声をいただいた。望まれる姿や現行車に対する不満をたくさん聞いて“これが欲しかった”というクルマをつくろうと。海外の要望は一切、聞く必要はない。迷いなく国内向けのキャラクターと性能をつくることができたと思います」

レヴォーグの車名の由来は「レガシィ・レボリューション・ツーリング」。レガシィを革新して次世代ツーリングカーをつくるという、開発陣のコンセプトをそのまま車名にしたものだ。

(左)レヴォーグのステアリングと水平対向エンジン。(右)群馬製作所本工場では、レヴォーグのほか、BRZ、インプレッサ、XVが同ラインで組み立てられている

1989年のレガシィの登場は、ツーリングワゴンという新しいカテゴリーを切り拓いた。他メーカーも参入して一大ブームを巻き起こしている。しかし国内市場は、ブームが去ると、比較するワゴンがなくなるほど市場はシュリンクした。そんななか、継続して発売し続けたのがレガシィであり、輸入車勢だった。

「レガシィの独自性と言えば、実用性、走り、運転する楽しさを兼ね備えたワゴンという存在そのものでした。スバルのコア技術で言えば、独自のAWD(4輪駆動)システム『シンメトリカルAWD』で、優れた走行安定性、路面を問わない走破性と水平対向エンジンを核とした左右対称のパワートレーンがもたらす重量バランスの良さとの相乗効果により、運動性能の高いAWDの走りを追求してきました。衝突安全も常に業界でトップクラスを維持していますが、それも努力の結果です。最近であればアイサイトにプリクラッシュ、衝突してからの安全ではなく、ぶつけないようにするためにどうするかという予防安全の分野も究め続けています。レヴォーグは1.6リットル、2.0リットルともにターボですが、ターボエンジンも初代レガシィから搭載してきたものです。パワーから環境に向けたクルマづくりへと変わって競合車もずいぶん減ってきましたが、環境規制に対応しながらもターボの気持ち良い走りを提供しようと、インプレッサやWRXでもターボの独自性を貫いてきました。

レヴォーグは、スバルがブレないで磨いてきた、AWDの走り、安全性、ターボの楽しさ、ワゴンの実用性、それらをすべて受け継いで、新たに日本専用のサイズのなかに凝縮したクルマです。ですからレヴォーグの独自性は、スバルの独自性とも言えるわけです」

またレヴォーグは、同時期(14年8月)に発売された高性能スポーツモデル「WRX STI」とも共通性が高いクルマだ。

「開発時期がほぼ同時期だったこともあり、うまく共通化できるところは共通化しながら、セットで作り込むという開発をしました。WRXは走りのポテンシャルが高いクルマですから、車体や足回りを補強し、いわゆる剛性をアップして、スポーティな走りに十分な性能を持っています。そこをワゴンに移植し、長距離を走っても大丈夫なようにしなやかさをレヴォーグとして加えました。このようなツーリングワゴンは他の国産車では見当たらない。欧州車にはアウディやBMW、ボルボがワゴンを備えていますが、価格的には高い。レヴォーグは日本向けに作っていますので、気配りをインテリアのつくりにも入れて、バリュー・フォー・マネーで勝負できるクルマにしたいと考えたのです」

レヴォーグとレガシィの決定的な違いはその大きさにある。表にある通り6世代目との違いは明らかだが、サイズ感を4世代目に戻すところから設計が始まっている。これは国内ユーザーの声に耳を傾けた結果だ。

「車幅はあまり狭くするとヨコの造形のふくよかさがなくなってしまいますから、1780ミリとそれなりに取っていますが、全長は4700ミリを切って、いわゆる5ナンバー枠に入れ、お客様が持っている車庫から鼻先が飛び出ないように、高さも立体駐車場に入ります。そして今回は1.6リットルのほうはレギュラーガソリンにしています。欧州車もダウンサイジングターボは運用されていますが、すべてハイオクガソリンです。全車ターボで敷居が高くなったわけではなく、ダウンサイジングでも従来の2.0リットルや2.5リットルのNAエンジンと同等、あるいはもっと気持ちのいい伸びを持った走りができて、しかもガソリンはレギュラーということが重要だと考えていました。

レガシィ系は、その寸法のなかでいかに堂々と立派に大きく見せるかというところが肝でしたが、レヴォーグの場合は、同じ寸法枠にあったとしても、なるべく凝縮されて引き締まって、むしろ小さく見えるくらいの佇まいを持たせるのが狙いになっています」

レヴォーグは新しいクルマではあるものの、25年前から積み上げてきたレガシィのノウハウを凝縮し、スバルのブレない姿勢が込められたクルマに仕上がっている。それが共感を生み、スバル車を愛する“スバリスト”が増えつつある。

「ずっと水平対向エンジンでクルマをつくり、AWDと組み合わせて、それだけで走りの素性は出来上がっています。不幸にも衝突してしまった時に、乗員をいかに保護するか、その技術も『スバル360』の頃から衝突試験を自主的に取り組んできました。スバルの発祥である中島飛行機時代からエンジニアが新しいもの生み出し、それを頑なに突きつめていく。安全に対する考え方は、まさに飛行機と同じです。

クルマの本質的な楽しみは、気持ちよく自分で移動できること。さらに一緒に乗っている家族もその時間を楽しめる。そういうツーリング性能を持ち、いざという時に安全なクルマをつくる。誠実に突きつめてきた技術がちょうどいま、時代にマッチして花開いたということではないでしょうか」

広島市にあるマツダの本社工場(宇品工場)で働く社員は総勢7000人。うち、現場の職長が200人強いるのだが、こうしたいわば現場監督たちが生産車種のデザインモデルを見る機会は、量産開始の少し前というのが普通だ。ところが「ロードスター」の場合、それが通常より8カ月も前倒しされた。ヴェールを脱いだ新型ロードスターを目の前にして、職長たちは次々にこう漏らしている。「かっこええのう!」「こりゃイカすで!」

が、我に返って冷静になると、今度は「こりゃ難しいで!」「これをワシらがどうやってつくるんかいのう!」という言葉に変わっていた。その傍らで、デザイン本部チーフデザイナーの中山雅氏はこう呼びかけたという。

「量産が難しいデザインなのは、デザイナーとして重々にわかっていますが、敢えてこうしています。このクルマは、工場の生産ラインから淡々とアウトプットされるような商品ではありません。工房から1台1台生み出すような、そんなクルマづくりを一緒にやってくれませんか。ロードスターというクルマは、現場の知恵や技、汗や力が詰め込まれれば詰め込まれるほど、お客様が乗って味わって感動していただける、そんな商品なんです」

そこまで聞かされて、200人を超える職長たちは意気に感じ、「じゃ、ウチの職場もいっちょやったるで!」と応じたのだった。

ここからは、本社工場主幹としてその職長たちの束ね役を担う、植松充氏に語ってもらおう。

「具体的に、これは難しいと思ったのは、フェンダーの絞りが歴代ロードスターに比べて格段に深くなっていたことです。これは(いまのマツダ車を貫く)“魂動デザイン”を表現するためにはどうしても必要なんですが、シャープに立ち上がったキャラクターラインが段々薄くなって消えていく。ふくよかで艶めかしいこうした形状な上、ボンネット、フェンダー、トランクの部分をアルミで作りこまなければいけない。そこに最大の難しさがありました」

ポイントは、造形美を作りこむ上でのプレス成型と塗装品質にあるという。植松氏が続ける。

「まずプレスの領域からお話ししますと、デザインのモデラーさんが粘土、つまりクレーモデルで、手先と目の力のよって0.1ミリ単位の微妙な曲面を作り上げています。彼ら彼女らはまさに匠の技を持っているわけです。しかし生産現場の我々からすれば、それは粘土での話であって、自分たちはアルミを多用した、走りのいい“実車”を作らなければいけない。

アルミに関してはとにかく知見が少なくて、アルミ特性は鉄に比べて非常に伸びにくく、一見、軟らかいんですが、曲げるまでは硬くて、曲がりだしたらふにゃっと曲がる。で、曲がった後、またふわっと戻ってくるスプリングバックがあって、なかなか美しく、しわや歪みなく寸法通り作り出すのが難しいんです。実際、トライプレスを行いますと、あれっ?っていう箇所にしわや歪みが残ることになります。

そこを丁寧に、根気強く仕上げていってくれたのが匠の職人たちで、デジタル技術を使って現物をスキャニングし、データ化していく。その結果、熟練の技で、シミュレーションを超える最適な金型形状を作り込んでくれました。アルミでも造形美が崩れない分岐点を数値化し、維持・管理できたことによって、均一で美しい魂動デザインが提供できたのです」

無理、無駄、ムラを徹底的になくしたのが、マツダ自慢の混流生産だ。

ロードスターは、ヘッドランプからフロントフェンダーの頂点を経て、リアタイヤの前でいったん収束し、そこからリアフェンダーの頂点に跳ね上がって後方へ抜けていく、緩急のあるラインがデザイン上のひとつの魅力になっている。「そういうシャープなラインが光沢感や陰影感を生み出しているわけですが、それを生かすか殺すかは、塗装の滑らかな仕上がりにかかっているのです」

遠目にはきれいに見える光沢ラインでも、至近距離からじっくり眺めると、光沢ラインがクッキリ通る、いわゆる平滑性が確保できない。流面形を持つロードスターの塗装は、ほかの車種のそれとはレベルが違うのだ。

「塗装面が非常に滑らかで平滑でないと、艶めかしいラインが台無しになります。一見、滑らかなように見える塗装面は、吹き付けがばらつくと、うろこ状になったりぼやけたりする。そこを統一して、ピシッと一直線に陰影感を出したい。ベース塗料を吹き付けた後、何層かの塗膜を重ねることで、発色、反射、光沢、平滑という要素を作り込みます。

で、塗り方を美しくなるようにとことん研究した結果、微粒子化にチャレンジしました。吹き付ける際の粒子が大きいと、付着した後の表面にデコボコが残るので、この粒をナノレベルにまで微粒化する。そのためには、吹き付けの流速が速過ぎても遅過ぎてもいけない。最適回転数で制御する値を見出して、コンピュータプログラムに入れています。

塗装面の焼き固め方も、一番活性化する温度条件や時間を見極めましたし、平滑性と光沢は相反する特性なのですが、ここも調和するベストポイントを見出しています」

4代目ロードスターの開発テーマは「軽く、よりコンパクトに」だったが、植松氏が率いる生産現場としても、軽量化の追求によって材料、エネルギーなどの絶対量が減り、ひいてはそれが作業工程での負担軽減にもつながって、さらにクルマの運動性能も上がるなど、いいことづくめだった。が、言うは易しで、前述したようにアルミの多用化による軽量化では、知恵と匠の技が求められたわけだ。

リアに向けて跳ね上がっていく美しいラインには、植松氏以下、匠の技が詰まっている。

もうひとつ、FR(後輪駆動車)のロードスターは、FF(前輪駆動車)で乗用車を作って、そのプラットフォームを流用してSUV車などを派生させる手法とは根本的に異なる。いわば特別設計なのだが、「だからと言って高いお値段で提供するわけにはいきません。お客様に走る喜びを感じていただきながら、価格はアフォーダブルなものでないといけないのです」と植松氏。同氏はさらにこう続けた。

「共通部品もうまく使っています。ドアのアウターハンドルは、ドアパネルをデザイン的に工夫することで、SUVなどで使っているアウターハンドルをそのまま持ってきても、違和感のないものになりました。また、サイドマーカーも実は『RX-8』の流用部品。こうした、あまりわからないところで工夫をし、無駄なコストをかけず、かつお客様に乗っていただいても価値を下げない努力を随所に織り込んでいます」

部品の共通化だけではない。マツダでは、1つの生産ラインで複数のクルマを製造する“混流生産”が定着している。同じ車体組み立てラインに、ロードスターもSUVの「CX-3」も一緒に流れてくるのだ。これを可能にしたのは、どのタイプのクルマでも対応できる、汎用性の高い工作機を導入しているからだ。また組み付ける部品にしても、違うクルマが流れてきた際、瞬時に該当車種の部品をピックアップできるよう、プラモデルのキット箱のような部品入れが置かれている。

植松氏は、ロードスターの生産でまた1つ達成感を得た。

エンジンの組み立ても同様で、低燃費、特にカタログ値でない実燃費の高さで定評を得たスカイアクティブエンジンは、エンジン共通の工程を担うラインと、車種ごとに違う特殊工程ラインをうまく組み合わせることで、無理、無駄、ムラのない工程を実現した。

一般的に、新車発表会の席では開発責任者がそのクルマのプレゼンテーションを行い、同席したデザイン責任者がその後、デザイン解説をするのが普通だ。だがロードスターの場合、開発ストーリーと並んで、植松氏による生産面での秘話を披露しており、こうした試みは初めてのものだった。同氏は最後にこう結ぶ。

「工場サイドは、言われた通りに、設計図面通りにクルマをつくっていればいい時代は、もう終わりました。当社は、開発もデザインも生産も一緒になってクルマを世に出していく体制に変わりましたし、お客様に寄り添うクルマづくりという点では、まだまだこれからだと思っています。我々もいろいろなクルマの開発主査と同じレベルの目線、思考に足並みを揃えると。この流れをさらに強くしていきたいですね」

スバルのディーラーに足を運ぶと、「だんぜん、あんしん、スバル!」と銘打った試乗イベントが行われている。いまや「安全」はスバル車の最大の売り文句。ぶつからないクルマというイメージが、すっかり定着しつつある。

日本ではJNCAP(国土交通省及び自動車事故対策機構)による予防安全性能評価で「最高ランク」を獲得。海外でも米国、欧州、豪州等々、最高賞の評価を獲得してきた。スバルの安全評価は世界的なものとして浸透している。その予防安全の分野を支える技術が運転支援システム「EyeSight(アイサイト)」だ。

アイサイトの基本技術は一朝一夕に誕生したものではない。「安全」と「技術」にこだわりを持ち続けたスバルならではのストーリーがある。

スバルの車載用ステレオカメラの歴史について語る樋渡穣氏。

スバルの目指す究極の目標は「自動車事故をゼロにすること」にある。アイサイトの根幹技術の時代から開発に携わった、富士重工業スバル技術本部車両研究実験第4部部長の樋渡穣氏は、スバルの安全思想について次のように語る。

「カリスマエンジニアの百瀬晋六は、真っ白な壁にスバル360の絵を実物大で書きました。何を書いたかと言えば、クルマの輪郭ではなく、乗車するヒト4人の姿を最初に書いた。その残っている場所に、できだけ小さくエンジン、タイヤ、ステアリングを凝縮して書き込んでいった。原点は人を中心に考えるということです。百瀬は航空機エンジニアですから、飛行機は落ちれば命にかかわるということが頭にありました。中島飛行機から民事産業に移った航空機野郎は、飛行機ではなくとも、当然命を守る技術を研究すべきという考え方があったのです」

スバル360は、まだ何も法整備がされていない時代から衝突試験を繰り返し、“キャビンが潰れないクルマ”として人気を博すようになる。安全思想は現代にも根付いており、0次安全(乗務員の疲労軽減や視界確保によって事故を防ぐ)、1次安全(事故を車の操作によって回避する)、2次安全(事故発生時に乗員を守る)、3次安全(救急、被害拡大防止)の4つの段階それぞれに、技術力を注ぎ込んでいる。

その1つの例は水平対向エンジンとAWD(4輪駆動)へのこだわりである。

「1966年に水平対向エンジンを最初に載せた『スバル1000』をつくりました。これは居住スペースがとれるように、エンジンはできるだけ小さくしようという発想からです。その後、雪の中でも走れる4輪駆動車が欲しいと東北のお客様が宮城のディーラーに要望したところ、裏にあったプロペラシャフトとリアデフレンシャルを無理やり溶接でくっつけて、作ってしまった。このクルマを群馬製作所に持ち込み、走らせたところ、走破性もいい、安定性もいいということで、商品化させました。これが72年、初の4輪駆動車であるレオーネ4WDです。そこから基本的なエンジンと4駆のレイアウトは変えずに、いまもレガシィやレヴォーグをつくり続けているのがスバルです。

水平対向エンジンは、低重心で安定感があります。加えて、ボンネットフードに隙間ができるため、万が一、人をはねた際も、ボンネットがクッションのようになって、生命のリスクが下がります。4つのタイヤが路面を掴むAWDも、国産車で初めてABSを搭載したり、VDC(横滑り防止装置)をつける等、ドライバーの回避行動をサポートしてきました」

こうした安全技術の追求が、「事故が起きる前に回避させる」ことにいきついた。アイサイトの誕生とプリクラッシュブレーキの性能向上だった。

「ヒトの眼と同じでなければ、ヒトを救えない。2つの眼で見える視差をコンピューターで計算をしまして、ある距離にクルマがあることを判断します。車線も見えていますから、クルマが飛びこんでくればブレーキをかける。2つの眼をつかったステレオカメラを使っているのはスバルだけです。

例えば前を走るクルマから段ボール箱を転がす実験をしました。レーザービームを使って距離を測るというものだと、転がっているブロックだと乱反射して距離が測れない。ミリ波レーダーと呼ばれる電波式のものも、段ボール箱だと金属ではないですから反射しない。だからぶつかってしまう。ステレオカメラだからこそ転がっていても見えていて、手前で止まることができます」

スバル車の代名詞になりつつあるアイサイトだが、実は今日まで26年間、研究開発が続けられてきた。もともとは、エンジンの混合気の流れを立体的に計測するために開発された技術だった。そのステレオ画像認識回路で特許を取り、それをどう使うか、議論のなかで生まれたのが安全技術への転用だった。

「これはいまでもアイサイトに使っている基本特許です。ヘリコプターが船の上に着陸する時の高度計にしようとかいう話もありましたが、やはりクルマ屋なんだから、前が全部見えたら助けられるという話が出てきた。90年に2代目レガシィを改造してカメラも今とは異なって端っこにつけて、荷物室にでかいコンピューターを載せ、テストを始めたのです。

10年後、最初のステレオカメラの運転支援システムが出ました。これを設計したのが私だったんです。ADA(アクティブ・ドライビング・アシスト)という名前でしたが、まったく売れず。AWDで売っているのに、カメラは雪道では使えないだろうと。では雪でも使えるようにレーダーも開発して、2003年にステレオカメラ+ミリ波レーダー採用のADA改良型を出した。これも値段が高く、かつ売れない。試験研究費という開発予算が止められ、サプライヤーさんがやめたいと。僕も会社を辞める気になっていました(笑)」

06年にSIレーダークルーズコントロールを発表、レガシィに搭載した。前方を走るクルマを追う自動運転のはしりのような技術だ。しかし、この技術は樋渡氏の意に沿うものではなかった。

「ステレオカメラだと言っていたくせに、他社がやっているふつうのレーザー光に置き換えて、こっそり売っていました。当時、僕は企画側の予算をつける側に回っていたのです。そんな時に2、3人の若いエンジニアが、ステレオカメラの研究をつづけたいと。私は『止められているんだから、予算はあげられないよ』と言うと、『いいです。紙と鉛筆だけください』と。たまらんですよ」

若い世代がアイサイトの基礎開発を始めた。すると日立オートモティブシステムズから共同開発の受諾があり、再びステレオカメラに社内のリソースが割かれるようになった。

「06年にレーダーを出したばかりにもかかわらず、08年、同じレガシィの最終型にステレオカメラを復活させました。この時に名前をADAではわかりにくいと。アイサイトにリネームしました。08年までは、距離を測って、止まるまではできずに、ぶつかるけど速度は落ちているという、当時の業界水準のもの。やはり止まらなければ命は守れません。認識技術、ソフトウエア、ブレーキ技術を改良して、10年に止まる形のアイサイトVer.2が生まれます」

スバルはVer.2発売と同時に、徹底的なマーケティング戦略を打ち出した。テレビCMをはじめ、各ディーラーにデモツールを配布し、ぶつからないクルマとして売り出した。

「従来車は数%しか付いていなかった機能を、30%を狙うといってキャンペーンを行いました。ところがふたを開けてみると、数カ月後には80%という大ヒットになった。Ver.3のレヴォーグだけで見れば99%で使用されています」

Ver.3はカメラをカラーにし、認識率をさらに高めている。樋渡氏は現在、この向上をつづけるステレオカメラを中心としたセンサーを活かした自動運転技術の開発部門に就いた。20年に向け、さらに自動運転に近づけた商品化を目指すという。最後に、スバルの技術者についてこう語ってくれた。

「スバルエンジニアの魂というのは、“技術的に正しい開発を行う”ことを自負しているところにあります。ヒトの眼と同じでないとヒトを救えない。4足持ってないと安定しないから4輪駆動、重心が低いのは当たり前だから水平対向エンジン。そういう原理を大事にする。飛行機は効率的で安全、快適でしょう。そういう自動車メーカーなんです(笑)」

澤田秀雄

エイチ・アイ・エス会長ハウステンボス社長

さわだ・ひでお 1951年生まれ。73年旧西ドイツのマインツ大学留学。帰国後の80年エイチ・アイ・エスの前身となるインターナショナルツアーズを設立。96年スカイマークエアラインズ(現・スカイマーク)を設立。2007年澤田ホールディングス社長に就任。10年ハウステンボス社長。アジア経営者連合会の理事長も務めている。

エイチ・アイ・エス(以下HIS)の澤田秀雄会長が、スカイマークエアラインズ(現・スカイマーク)を立ち上げたのは1996年11月のこと。その後、98年に羽田?福岡線に就航、定期航空としては35年ぶりの参入を成し遂げ、“半額運賃”を武器に寡占の航空業界に風穴を開けた。が、2003年に経営権を譲渡された西久保愼一前社長の下、同社は今年1月末に経営破綻した。スカイマーク生みの親である澤田氏はどう見ているのか。

一方で、10年4月から再建を託されたハウステンボス(以下HTB)は絶好調、この夏からはサービスロボットを導入して、HTB内でロー・コスト・ホテル(以下LCH)にも挑戦する。そこで澤田氏に、スカイマークからHTB、将来の新事業構想、日本が観光立国になるための条件などを聞いた。

―― スカイマークが破綻に至った要因は、超大型のエアバス380型機を発注したものの業績低迷で断念し、巨額の違約金が発生したことに尽きますか。

澤田 そうでしょうね。ドル/円が80円台という円高で調子が良かった頃に、無理をせずに脇を締めながらやっていれば、こうなっていなかったと思います。経営権を譲渡して以降、最初のうちは西久保さんと会ってましたけど、後半はほとんど会っていませんでした。きちんと引き継いだ後は変に口出しをするとよくないし、HISの持ち株も段階的に処分してきましたから。もちろん、スカイマークへの送客の協力はHISとしてもしてきて、たぶん、HISが1番か2番の送客ボリュームだったでしょう。

澤田氏が生みの親だったスカイマークの再建の行方に注目が集まる。

―― 確かに、節約志向が際立ったリーマンショック直後などは、スカイマークには飛ぶ鳥落とす勢いがありました。その後、ロー・コスト・キャリア(以下LCC)が日本でも生まれてスカイマークが押されたとはいえ、LCCは関西空港や成田空港からの発着。対するスカイマークはドル箱の羽田発着ですから、やり方によっては十分に迎撃できたはずですが。

澤田 LCCまではいきませんが、スカイマークは格安航空の走りでしたので結構、羽田の発着枠はきちんと割り当てられていましたからね。たとえば、成田から福岡には皆さん、あまり行こうとは思わないでしょうし、きちんと経営していれば、十分に黒字だったと思います。これからだって、やり方次第では黒字になると思いますね。

―― LCCを意識し過ぎてか、差別化のために従来のボーイング737型機ではなく、もう少し大きいエアバス330型機に置き替えていき、結果として搭乗率を下げたのも痛かったですね。

澤田 確かに機材を中途半端に大きくしましたし、運賃も上げたでしょう。330型機でやるのだったら、とことんいいサービスとクオリティでいいお客さんをつかまえる。もしくはLCCに徹し、徹底して合理化してできる限り運賃を安くして飛ばすか、このどちらかにしないと、中途半端ではお客さんが離れる可能性がありますから。

―― スカイマーク支援に名乗りを上げたのも創業者としての思いですか。

澤田 ご協力できるところはしていきたいです。まずは安全に飛んでいただく。そしていい競争をしていただき、お客さんに喜んでいただくプライスとサービスを提供するのがスカイマークの役割だと我々は思っていますので。今後も、やり方次第で必ず喜ばれるエアラインになるでしょうし、スカイマークを生んだ関係上、あるいは嫁に出した以上、きちんと支援はしたいですね。

―― 一方でHISは、一昨年夏にバンコク(タイ)を拠点とする国際チャーター航空会社(アジア・アトランティック・エアラインズ=トリプルA)を立ち上げましたが、ここの近況はどうですか。

澤田 トリプルAの役割は、スカイマークとはまた全然違います。なぜタイで設立したかと言えば、コスト的にもそのほうが安くできるだろうということと、成長著しいアジアにあって、タイはちょうどアジアのど真ん中にありますので、タイをハブにしてインドやインドネシア、日本などへ飛ばすのに好都合なのです。

―― ビジネスモデルとしては、繁忙期に少し安くする形ですね。

澤田 日本ならお盆とか正月とか、繁忙期はだいたい運賃が高いので、この時期に少しでも安くしよう、もしくは座席を供給しようという役割で作ったのがトリプルAです。LCCとはコンセプトが違いますし、中国の春節期、あるいはレバラン(イスラム教圏の祭りの時期)など、繁忙期はその国によって時期がずれてきますから、そこを狙って飛ばしていきます。立ち上げてから1年半が経って、だいぶ経営的にもよくなってきました。3年ぐらいでメドがついて、意外と早く黒字になるかもしれません。

旅行ビジネスで大事なのは、大きく分けて2つです。まず、飛行機はやはり重要な役割を果たします。もう1つがホテル。ホテルと飛行機が車の両輪で、そこをきちんとケアするのが旅行会社なのです。

そして我々は今年7月17日、「変なホテル」という名称のLCHをスタートさせます。何しろホテルのフロントをサービスロボットに任せるので、世界一、生産性が高いホテルになるでしょう。生産性が高いということは将来、それだけ客室料金も安く提供できるということですからね。たぶん、10年後にはLCHが一気に広がっていると思います。

ハウステンボスの風物詩の1つとなった「花の王国」。

―― サービスロボットは全部、安川電機との共同開発ですか。

澤田 いや、違います。荷物を運ぶロボットはシャープさんですし、フランス製や日本製など多種類で、顔認証専門の会社にも入っていただき、いろいろなチームを組んでやっていますから。ロボット1体の価格はおおよそ、1000万円前後ですね。「変なホテル」では、シングルでだいたい1泊7000円から1万4000円ぐらいまでの幅で、ツインになったらそれより2000円高ぐらいです。

特徴としては、初のチャレンジですが、宿泊料金をオークション方式の入札制にしたこと。これによって時期、日にち、時間帯によってフレキシブルな価格設定が可能になります。入札制が完成してさらに効率化していけば、将来はいまの半額の宿泊料金も可能になるでしょう。

これまでのサービスロボットはまだ、使えるようで使えなかったんです。産業用ロボットは単純作業だからいいのですが、サービスロボットはそうはいかないので、「こういうふうにしてください」とか「こうしましょう」と提案してロボットのソフト面を改良していき、真にサービスで使えるロボットを作っていこうじゃないかと。

―― ロボットに限りませんが、作り手としてはどうしても使わない機能まで加えて、オーバースペックになってしまうものですよね。

澤田 “見せもの”のロボットではダメですから、むしろ余計な機能は削ぎ落としてもらっていますし、「変なホテル」と命名したのも絶えず変化し、進化し続けていくホテルにしたいからです。将来は、ホテルサービスの90%以上がロボットやコンピュータシステムで動くホテルになっていくでしょう。リッツカールトンやフォーシーズンズのような五つ星ホテルは人間のサービスも必要だと思いますが、HTBは三つ星、四つ星ですから。とはいえ、ビジネスホテルのクオリティとは違いますから、独創的なホテルにできると思っています。

―― 円安を追い風に、訪日外国人が急増しています。

澤田 このままいくと、東京も大阪もホテルの料金が上がり、いずれ外国人が来づらくなりますね。インバウンドは昨年で1300万人、今年はたぶん1500万人と言われていますが、私はその水準でいったん止まると思います。なぜなら、ホテルの供給が追いつかないことが1つ。もう1つ、高くなるとそろそろお客さんが敬遠し始めるんです。「別に日本に行かなくても、もっと安い国のホテルに行こう」と。我々は旅行業を長くやっていますから、そのあたりの按配は経験値でわかりますから。

いま、東京のホテル稼働率は軒並み80%以上ですし、大阪は90%以上だと思いますが、ということは飽和状態に来ているのです。次に何が起こるかと言えば、宿泊料金を上げていくんですよ。でも限度がありますから、ある価格帯を超えてくるとお客さんがそっぽを向いて来なくなる。アジアの大航海時代には、LCCとLCHの両方が必要である、というのが我々の考え方です。

―― 最近はトーンダウンしていますが、カジノ誘致論議はどう考えますか。一部では横浜市と大阪市が有力と報じられましたが。

澤田 地方カジノとしては、HTBなんかはピッタリかもしれませんね。いずれにしろ、売り物にエンターテインメントやショーがないと、カジノだけでは博打のみですから、よくない。米国のラスベガスは、売り上げの半分以上がエンターテインメントですから。特に、地方でやるならそういうふうにもっていかなくちゃいけないでしょう。ただ、地方で初期投資を何千億円もかけてカジノで採算が取れるところがあるかと言えば、たぶん難しいですね。

いまやシンガポールやフィリピンにマカオと、あちこちでカジノができて競争の時代になっていますから、中途半端なカジノを作ってしまうとダメです。カジノビジネスもそんなに甘くはないと思いますが、国として、やるのであればやる、やらないのであればやらない、と早く決めたほうがいい。

―― HTBではこれまで、次々とお客さんを飽きさせない打ち手を繰り出してきました。花の王国から始まって光の王国、今年は健康王国が新しいコンセプトですね。

澤田 HTBはモナコの広さがあるんです。で、モナコは1つの都市であり国でしょう。HTBの園内は私有地ですから規制がない。だからいろいろなチャレンジができます。

世代的なことで言えば、シニアは花やショーを好みます。親御さんは適度に園内のアトラクションを楽しみ、ゲームやアドベンチャーパークはヤングに喜ばれる。つまり、HTBは3世代に喜ばれるのです。ゴールデンウイークはファミリーやヤングが主力で、その後は100万本のバラ園。これはシニアが来られます。そうやって、時期によってマーケットを変えているわけです。我々はディズニーさんやユニバーサルスタジオさんの真似をしても勝てません。

フロントを担当するロボットの「アクトロイド」。

―― 澤田さんが目指すのは、単なるテーマパークでなく、観光ビジネス都市だそうですね。

澤田 そう、観光ビジネス都市の中にテーマパークもあるという考え方です。ですから将来、「変なホテル」のような最先端ホテルをいずれ、全世界に出していきたいですし、来る食料不足の時代のために世界最先端の植物工場も作りたいですね。

あるいはエネルギー問題の研究でも、すでに我々は太陽光発電設備を持っていますし、今秋からは地熱発電ビジネスもやります。HTBのある九州はだいたい、温泉などを利用して地熱発電開発に熱心ですから。ほかに、原子力発電よりもっと安く電気を作る方法はないかといった研究もしています。

LCHのほうは、HTB内の「変なホテル」をゼロ号店と言っていますが、これを改良したものをラグーナ蒲郡(愛知県)で作ろうと。それが1号店。で、うまくいったらアジアに1つ作って3号店。それが終わり次第、直営とフランチャイズの両方で世界に広げていきます。

―― 最後に、日本が観光立国になるための条件は何でしょうか。

澤田 日本には観光資源は豊富にあります。気を付けないといけないのは、インフラをきちんと整備しながら、ステッブ・バイ・ステップで増やしていくこと。サービス面が落ちたり価格が高くなるのはダメ。ですから、インバウンドは急激に伸ばさないほうがいい。それができれば東京五輪後も大丈夫でしょう。

最初はいわばゴールデンルートで、海外から東京に来たらまず箱根に行ってもらって富士山を見て、その後、京都に行き、関西空港から帰っていただくというのが主流です。それが北海道や東北、九州へも足を伸ばしてもらえるようになれば、リピーターがどんどん増えてくる。そこを焦って増やせ増やせといっても値段は無茶苦茶上がる、サービスも一挙に押し寄せてくるから落ちる、インフラも追いつかない、では来なくなります。毎年、インバウンドで1割か2割伸びれば十分でしょう。ベンチャー企業もそうですが、急成長すると必ず反動が起きますから。そこだけですね、ちょっと危惧するのは。

HTBもそんなに一気に来ていただかなくていい。「ホテルヨーロッパには長期団体客はお泊めしません」と言っています。それでも来られるんですが(笑)、申し訳ないですけどそこは抑えています。

(聞き手=本誌編集委員・河野圭祐)

加留部 淳 豊田通商社長

かるべ・じゅん 1953年7月1日生まれ。神奈川県出身。76年横浜国立大学工学部電気工学科卒。同年豊田通商に入社。99年物流部長、2004年取締役入り。06年執行役員、08年常務執行役員、11年6月末より現職。学生時代はバスケットボール部に所属。座右の銘は着眼大局、着手小局。

〔昨年、豊田通商が近畿大学と提携して卵から育てるマグロの“完全養殖”事業に参入(養殖事業そのものは2010年に業務提携)するというニュースが大きな話題になった。11年に同社の社長に就いた加留部淳氏は、就任後初めての出張が近大水産研究所で、同研究所の宮下盛所長と意気投合。今後は豊通と近大のタッグで完全養殖マグロの生産を順次拡大し、海外へも輸出していく計画だ〕

もともと当社は人材育成には力を入れ、いろいろな研修プログラムを用意していますが、その中に若い社員の事業創造チャレンジのプログラムがあるんです。自分たちでまず研究し、社内外の先輩や識者の意見も聞いて新事業案を作らせるものですが、その過程で「ぜひ、近大さんの販売や養殖のお手伝いをしたい」と提案してきた社員がいましてね。

面白い事業プログラムだったので、当時の経営陣が「やってみろよ」と。で、動き始めて実際に予算もつけ、近大さんにもお話をしに行ってというのがスタートでした。こういう社内提案制度は、起業家精神の醸成にすごく必要だと思います。もう1つ、マグロの漁獲量が減る一方で、需要は日本や東南アジアを中心に増えているわけですから、商社のビジネスとして意義がある。会社としてもやる意味があるし、若い社員を育てる点でも有効、その2つの観点から全面的にバックアップしています。

もちろん、ほかの商社でも水産系ビジネスには力を入れています。その中で、我々は違う土俵で戦うケースもありますし、どうしても同じ土俵の時は、真っ向勝負だと当社の企業体力では勝てないわけですから、戦い方を考えないといけない。そこは全社員と共有しています。そういう意味でも、他社が手がけていないマグロの完全養殖事業は非常に面白いビジネスですね。

近大とマグロの完全養殖事業で提携。左端が宮下盛・近大水産研究所長、右から2人目が加留部社長(2014年7月の会見)。

〔近大とのタッグは話題性が大きかったが、豊通という会社全体として見れば1事業の域は出ていない。これに対し、加留部氏が12年末に決断した買収案件は全社横断的な規模だ。当時の為替レートで同社では過去最大となる、2340億円を投じて買収したフランスの商社、CFAO(セーファーオー)がそれ。CFAOは、30年には中国を上回る巨大市場になると目されるアフリカ市場で強固な事業基盤を持ち、とりわけフランス語圏の多いアフリカ西側地域で圧倒的な商権を持っている〕

過去最大の投資ですから、我々もものすごく慎重に考えましたし、私も実際に現場を見に行きましたが、先方も傘下の自動車販売会社の修理工場とか、結構オープンに見せてくれましてね。当社とはDNAが合いそうだなと。

もう1つ、彼らは自動車関連事業以外もたとえば医薬関係、あるいはオランダのハイネケンと一緒に合弁工場を手がけるほか、BICブランドのボールペンなど、プラスチック成型品の生産なども手がけていて当社と親和性が高かったのです。

海外に商社という業態はあまりないですが、彼らは自分たちのことをはっきり「商社だ」と言いますから。ですから豊通がやっている事業はすぐに理解してもらえましたし、右から左のトレーディングだけでなく、彼らは工場を持ってモノづくりまで踏み込んでいるので、(トヨタグループの豊通と)お互いの理解はすごく早かったですね。

唯一、気になったのは若手社員の意識でした。若い社員が果たしてアフリカの地でビジネスをやってくれるのかどうか。そこで数人の若手に聞いてみたところ「この買収案件はいいし、アフリカは将来、伸びる市場だからやりましょうよ」と。そういう声に最後、後押しをしてもらえたようなところもあるんです。“一人称”という言葉を当社ではよく使うんですが、一人称、つまり当事者意識をもってやっていく気持ちがあるかどうかが大事ですから。

独自戦略を掲げる加留部氏。

〔前述したように、CFAOは歴史的にアフリカ西海岸エリアの市場を得意とし、豊通は東海岸に強みを持っていたため、エリア補完も綺麗に成立した〕

地域的、事業的な割り振りで言えば、自動車関係はお互いの強みなのでしっかりやっていこうと。アフリカ西海岸で当社が細々とやっていたテリトリーは全部、CFAOに渡しています。物流の共通化なども進めて、お互いの事業効率を高めてきていますし、トヨタ車の販売や物流もCFAOと一緒にやっています。

当社としてはマルチブランドを扱うつもりはあまりなくて、トヨタと日野自動車、スバル(=富士重工)の商品を扱うわけですが、CFAOはマルチブランドなので、たとえば今年、アフリカでフォルクスワーゲンとのビジネスも決めました。

当社はケニアでトヨタ車を扱っていますが、CFAOはケニアにVW車を持ってくるわけです。CFAOは豊通の子会社なのにと一瞬、矛盾するような印象を持たれるかもしれません。我々はトヨタ車で現地シェアナンバー1を取りたいけれども、彼らもVW車でナンバー2を取ればいい。そういう組み合わせみたいなものができてくると思うんです。

いずれにしても、自動車関係のビジネスはお互いに共通しているので、この分野はオーガニックな成長で伸ばしていけるでしょう。一方、医薬品関係はいま、彼らもどんどん伸ばしていて、我々も日本の製薬メーカーを紹介したりといったサポートをしています。

〔豊通がCFAOを買収したことで、新たな効果も表れてきている。たとえば、前述したCFAOが合弁で手がけるハイネケンの工場運営会社。豊通の傘下に入る前は、CFAOの株主が収益はすべて配当で還元してほしいと要請していたため、新しい投資ができなかったのだが、豊通が入ったことでロングタームで事業を見るようになってくれたのだ〕

私もハイネケンの合弁会社社長に会って話をしました。先方も理解してくれて、生産国もコンゴだけだったのを別の国でも展開しようという話に発展しましたしね。さらに、フランス大手スーパーのカルフール。CFAOがカルフールとの合弁でコートジボアールで店舗を出しますけど、これも私がカルフールの社長とお会いし、アフリカ8カ国で展開することを決めました。

日系メーカーとではこんな事例もあります。ヤマハ発動機のオートバイを生産する合弁会社をCFAOがナイジェリアで作るのですが、彼らもヤマハとのお付き合いは従前からあったものの、それほど深かったわけではありません。

一方で、我々は日本でも(ヤマハと)いろいろなビジネスをやらせていただいているので、この合弁話を提案したら了承してくださり、出資比率も50%ずつでOKしてくれたんです。CFAOは豊通の資本が入っている会社だからと、全幅の信頼を置いていただけた。普通は、日本のメーカーが現地へ出るのに50%ずつというのはあまりなく、イニシアチブは日本のメーカー側が取るものだからです。

そういうCFAOとの協業ロードマップは10年スパンで立てていまして、私もCFAOの首脳もお互いに行き来しています。フェース・トゥー・フェースで、年に4回ぐらいは顔を合わせているでしょうか。それ以外にも毎月、テレビ電話での会議も1時間半ぐらいかけて実施し、いまの経営課題や将来の絵図などをお互い共有化するようにしています。

〔豊通には、TRY1という経営ビジョンがある。これは収益比率として自動車と非自動車の割合を均等にしていき、さらに20年にはライフ&コミュニティ、アース&リソース、モビリティの3分野の収益比率を1対1対1にするというものだ。CFAOをテコにしたアフリカビジネスの拡大も、TRY1計画達成に寄与する部分は大きいだろう〕

いまでもCFAOは1億ユーロぐらいの純利益を上げていますから、それだけでも我々は彼らのプロフィットを(連結決算で)取り込むことができますし、プラス、将来的な絵図という意味でも、お互いにステップ・バイ・ステップで各事業を伸ばしていくことで、TRY1の実現にすごく貢献するはずです。

〔総合商社といえば近年、資源ビジネスで荒稼ぎしてきたイメージが強かったが、資源価格の市況に大きく左右されるリスクがあることは、住友商事や丸紅が資源価格の大幅な下落などで多額の減損を強いられたことでも明らか。とはいえ、こうしたリスクテイクは、総合商社にとってはいわばレーゾンデートルでもあり、投資するしないの判断は難しい〕

資源といってもいろいろあると思います。いまさら石炭や鉄鉱石の採掘ビジネスにお金をガンガンつぎこんでもダメ。また、シェールガスやシェールオイルも私が社長になった頃に他社がみんなやり出して、社内でも「やりたい」という声が多かったのは事実です。でも、よく調べてみたら、当社はすでに周回遅れ、しかも1周でなく2周も3周も遅れている。「これでは高値掴みしてしまう可能性があるし、投資金額も大きいのでやめておきなさい」と、社内でかなり明確に言いました。

ですから、我々はもっとニッチで別な土俵で勝負していこうと。たとえば、チリで開発しているヨード。これはイソジンのうがい薬、レントゲンを撮る時の造影剤でも使うんですが、ヨード産地は日本、米国、チリと世界で3カ国しかありません。当社はその全部の産地で開発拠点を持っているので、将来的には取り扱いシェアを15%まで高めたいと考えています。

ほかにも、アルゼンチンではこれからの自動車ビジネスに直結する、リチウム関連の鉱山事業を昨年から始めましたし、豊通らしさというんでしょうか、ニッチキラーでもいいからウチらしさが出て、かつ上位の商社とも十分に戦えるビジネス分野でやっていこう、というのが当社の基本ポリシーです。

〔目下、前述したTRY1達成に向けて歩を進める豊通だが、現在の非自動車ビジネス拡大の基盤を整えたともいえるのが、06年に旧トーメンと合併したこと。トーメンが持っていた化学品や食料といった主力事業分野を得たことで、総合商社としての幅が各段に広がったのだ〕

実際、事業ポートフォリオが広がって、合併は結果として大正解でした。エネルギーや電力関係のビジネスはいま、一部を除いてすごくうまくいっているんですが、こうしたジャンルは豊通のままだったら絶対に出てきていないビジネスですね。

豊通はもともとが自動車関連ビジネスメインでしたから、農耕民族なんです。畑を耕して種をまいて、雑草をとって肥料や水をやってと。それが狩猟民族(=トーメン)と見事に化学反応したという感じ。狩猟民族の人も農耕民族から学んでもらえたし、お互いの良さを認め合ってすごくいい合併だったと思います。

〔加留部氏は横浜国立大学工学部出身だが、就職活動では「とにかく商売がやりたくてしかたがなかった」と述懐するように、入社試験は商社しか受けなかったという〕

私は1976年の入社ですが、当時は就職が全般的に厳しくなり始めた頃で、「商社冬の時代」になりかけていた難しい時期。各商社とも採用人数を絞り、狭き門になっていました。それでも私はとにかく商社に行きたくて、最初に内定をくれたのが豊通だったんです。商社としては規模は小さいけれど、その分、若手にも仕事を任せてくれるんじゃないかと。トヨタグループだから財務基盤もしっかりしていましたしね。

〔豊通入社後は3年目に米国駐在となり、米国でのビジネスで5年間揉まれて逞しくなった後に帰国。国内で6年過ごして結婚後、再び渡米して9年間駐在した。こうした国際経験豊富な加留部氏だけに、昨年からは入社7年目までの社員を対象に、駐在でも長期の研修でも語学留学でもいいから、とにかく一度、海外へ出ることを奨励している。

ただし、加留部氏はほかの商社との戦いにおいては、純利益で何位といった相対的な物差しでなく、あくまで豊通としてどうなのかという基準で考えると強調する〕

2年か3年前、社員みんなにメールを打った時に触れましたが、何大商社とか何位であるとかは、私はまったく関心がないんです。自分たちが目指す方向に向かえているかが大事ですから。たとえば敵失があって他社の順位が下がったとします。仮に順位を純利益で測ったとして、「他社が失敗してウチが5位になったところで君たちは嬉しいか? 私は嬉しくないよ」と。

社員向けのメッセージメールは年に8回か9回出していますが、ある時、新入社員から「何位を目指しますか?」という質問を受けた時も同じことを言いました。各社ごと、事業ポートフォリオがかなり違いますし、順位は関係ない。自分たちのビジネスがどうなのか、常にそこを自問自答し検証することが正しい道だと考えます。

(構成=本誌編集委員・河野圭祐)

いまやビジネスマンのおしゃれの主役になったシャツ。これまでの白、ブルー、ピンクといった色や、ストライプ、チェックといった画一的な柄だけなく、そのファッション性は広がっている。そんなシャツ業界トップを走る東京シャツのものづくりの本質とは?

ビシッとしたスーツの着こなしはさすが。渡部陽一さん

スーツのおしゃれな着こなしは、胸元のVゾーンをどう見せるかで決まるといわれる。そのためジャケット、ネクタイ、シャツの3つのアイテムの色、柄、デザインの組み合わせがポイントになる。

しかし、クールビズが導入され、ジャケットを着なくなり、ノーネクタイになると、シャツそのものがおしゃれの主役になった。

「クールビズも11年目、東日本大震災後は5月からノーネクタイになるスーパークールビズがはじまったことで、それまで実用的な商品だったシャツがファッション商品として注目を集めるようになりました。それまで襟のデザインは大別してレギュラー、ワイド、ボタンダウンという3つでしたが、いまは細かいものまで入れると50種類以上。襟のボタンが2つなど、デザインのバリエーションも増えて、それだけでデザインの幅が大きく広がっています」

こう説明するのは「BRICK HOUSE」「シャツ工房」などのブランド名で知られるシャツメーカーのトップ企業、東京シャツの専務・渡部陽一さんだ。

東京シャツは、1949年にワイシャツの製造卸企業として設立。現在は年間350万枚以上のシャツを販売する業界トップ企業だ。しかし、90年代の東京シャツは百貨店への製造卸業者としては2番、3番手の企業だったという。

「バブル崩壊後、百貨店さんの売り上げも落ちていき、取引先の整理が行われました。そこでうちは掛け率の交渉をされたり、はじき出されるようになりました」(渡部さん)

2000年には、売り上げのおよそ4割を占めていた百貨店のそごうが民事再生法を申請。東京シャツも事業の転換を迫られることになる。

「これまで通り百貨店さんと商売していても、自分たちの先行きが危ういのではないかということもあって、97年に大阪・梅田にオリジナル商品を扱う『シャツ工房』の1号店をオープン。売り上げもあったため、百貨店さんへの卸から、SPA(製造小売業)へと業態を変化させていったのです」(渡部さん)

東京シャツの製品を見ていくと、「機能性・利便性・経済性」が貫かれていることがよくわかる。

具体的には、東京シャツの製品はすべてが形態安定加工なため、洗濯後にアイロンをかける必要はなく、利便性に優れる。その一方で、形態安定加工は、天然素材と比べると、安価な商品と思われがちな面もある。そこで東京シャツでは、形態安定加工では難しいジャガード織りを組み込んだ高級感ある生地や、形態安定加工をしにくい柄の生地を使いファッション性の高いものにすることで、こうしたイメージを払拭した。さらに販売する形態安定加工のシャツに、明確な基準を設けている。

ラウンドカラー=価格2900円+税(左)/スキッパーボタンダウンカラー(中)、ホリゾンタルカラー(右)=価格はいずれも5300円+税(プレミアム)

「JIS規格では形態安定を5等級に分けていて、3級というのが一つの目安になっています。そこで当社は3.5等級を目標に、店頭に並ぶ商品はすべて3.2級以上になっています」(渡部さん)

機能性という面では、型崩れしやすい襟、前立て、袖口に特殊芯地を入れて、洗濯を繰り返してもしっかりとした仕上がりになるよう工夫した。とくにクールビズではノーネクタイのため、衿元が崩れてしまいがち。しかし、この芯地によって衿元は見た目にもスッキリとした状態を保てる。

また、最近はとくに「メイド・イン・ジャパン」にこだわる傾向が強いが、東京シャツはこれについてもこだわりはない。

「私たちは特に生産拠点について、日本にこだわっていません。お客さまにとっては、きちんとした品質で、デザイン性やファッション性にすぐれていれば、日本製ではなく中国製などであっても購入していただけると思っています」(渡部さん)

と経済性の観点からは柔軟にとらえる必要があるという。実際、同社のシャツの価格帯は2000円台から5000円台で、ボリュームゾーンは3000円台。品質を保ちながら価格を維持するために、さまざまな取り組みをしている。

また、商品構成では、1つの定番にこだわるのではなく、常に新しい商品を出し続けるという。

「オリジナルの店舗展開を開始したときから行っていますが、毎週、新しい商品を入れています。1種類の商品は売り切りで、その期間は1カ月半が目安です」(渡部さん)

もちろん、なかには売れない商品もあるが、それらは1カ月でセール品になる。その一方で、新しい商品を出し続けるというのが東京シャツのスタイルなのである。

「百貨店への卸をやっていた当時は、セール品があると新商品が売れないのではという思いもありましたが、リーズナブルなものであれば買っていただける。それに気づくのに3、4年かかりました」(渡部さん)

今年2月、東京シャツは日清紡の傘下入りした。安定成長のためには、素材開発と生地の安定調達は欠かせない。日清紡の下で安定的に素材を確保できるようになり、それも東京シャツの強みになる。構造不況といわれるシャツ業界で、成長を続ける東京シャツ。その挑戦は新たなステージに入ったようだ。

富永順三 任意売却支援機構社長

とみなが・じゅんぞう 1966年大阪・堺市生まれ。大阪市立大学大学院を修了し中堅ゼネコンに入社。阪神大震災でボランティアを続けるうちに起業家支援を行うようになり、のちにコンサルタントとして独立。その後、任意売却を手がけ、5年前、任意売却支援機構を設立した。

―― 富永さんが社長を務める任意売却支援機構は、「任意売却119番」というサービスを行っていますが、具体的にどんなことをしているのですか。

マイホームを手に入れたものの、所得が下がったり病気になったりして、住宅ローンが払えない人たちがたくさんいます。その場合、最後は競売ということになりますが、それでは高く売れないことが多いため、債務も残ってしまう。その点、任意売却なら、競売より高く売ることができる。そのお手伝いをしましょうということです。

―― なぜ、このサービスを始めたのでしょう。

私は大阪市立大学大学院で都市工学を学んだあと、ゼネコンに入社しました。1995年の阪神大震災の後は復興ボランティアとして現地を飛び回りました。そこで自分たちに何ができるかを考えたところ、ライフラインの復旧はできないけれど、ビジネスの復旧ならできるのでは、と考え、その一環としてSOHOの共同オフィスを運営することになりました。

これをきっかけに、行政と組む形で起業家支援を行うようになり、コンサルタントとしても独立しました。ただ、起業家支援を続けていくうちに、日本には足りないものがあることに気づいたのです。

私のやっていたコンサルは産婦人科医のようなものです。会社が生まれる手伝いをする。成長する過程で相談に乗ってくれるベンチャーファンドなどの金融機関は内科医のようなものです。ところが、企業が大きくなる時には面倒を見てくれる相手がいるのですが、業績が悪くなると、途端にいなくなる。本来であれば、悪いところを切ってくれる外科医のような存在があればいいのですが、銀行などは業績が悪化するとすぐに手を引いてしまう。弁護士に相談すれば、清算や自己破産を勧められる。これは安楽死の支援のようなものです。

―― 任意売却は外科手術というわけですね。

10年ほど前のことですが、国の留学生受け入れの方針が変わったことで経営危機に陥った語学学校の相談に乗りました。民事再生法を申請しようにもスポンサーが見つからない。とはいえ、倒産させたくはない。その時、ある再生コンサルタントから、任意売却を活用することで会社の一部を残せる可能性があることを聞きました。そこで自宅や社屋を任意売却したところ、業務を存続することができたのです。

それまでそういう手法があることを私自身知らなかったし、周りの人も誰も知らなかった。そこでまず、任意売却について知ってもらおうと自分のブログで書くようにしたら、相談が相次いだのです。そこで、任意売却を業務の中心とするために、任意売却119番を始めました。

―― 競売と任意売却では、そんなにも違うものですか。

競売の場合、どうしても価格が安くなります。しかも競売物件は公告されるため、近所に知られる可能性もある。そして落札後は強制的に追い出されてしまう。その点、任意売却は一般売却に近い値段で売却できるし世間体も悪くない。引っ越し時期も相談できるし、引っ越し費用も負担してもらえるかもしれません。残った債務に対しても柔軟に対応してもらえます。リースバックという方法を使えば、売却後に家賃を払う形で、同じ家に住み続けることもできます。

実は私自身、高校時代、親が保証人になったために家が競売にかけられたことがあります。春休み、家に1人でいたら、突然、「不動産引渡命令」を持った男たちが入ってきて、強制執行されたのです。その日をかぎりに、私たち家族は家を追い出されました。あの時、任意売却を知っていたら、もっと違う道があっただろうし、両親も救われたのではないか。その思いが、いまの任意売却119番を始める原動力になりました。

―― 相談する人の数は増えてきていますか。

これまでに5000人の相談に乗っていますし、相談の数も毎年1~2割増えています。相談が増えるきっかけになったのがリーマンショックです。リーマンショックはアメリカの住宅ローン問題に端を発したことから、フジテレビの「サキヨミ」という番組で、日本の住宅ローン事情を紹介する特集を組み、任意売却119番がとりあげられ、翌日から電話が鳴りやみませんでした。

いま住宅ローンを組んでいる人は日本に1100万人。そのうち、3カ月以上支払いを滞納している人が2~3%、すなわち20万~30万人いると言われています。また、住宅金融支援機構のホームページによると、3カ月以上の延滞債権の比率は4%にのぼります。それだけローン返済に苦しんでいる人がいるのです。アベノミクスで景気がよくなったと言われていますが、実際には二極分化が進んだだけで、苦しい人は苦しいままです。

―― 少し前までは、任意売却について誰も知らなかったかもしれませんが、いまではインターネットで「任意売却」と検索すると、同業者がいくらでもヒットします。けっこう競争が厳しいですね。

気をつけてほしいのは、任意売却は不動産売却だけの仕事ではないということです。担保を設定している金融機関との交渉も必要ですから専門知識を持っていなくてはいけません。中には、甘い言葉で誘って、買い叩くようなところもあるようです。われわれには経験があるだけでなく、弁護士や司法書士とも連携しながら、困っている方のサポートをしていきます。

報酬も、任意売却を希望する方からはいただきません。売却成立後、金融機関などの債権者からいただくシステムです。

―― 今後の目標を教えてください。

いま任意売却119番では、札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡に相談センターを設置していますが、日本全国すべてをカバーするには至っていません。ですから、当面の目標としては、3年後くらいをメドに、全都道府県に、相談できる場所をつくりたいと考えています。これを自力でやるのはむずかしいので、FC化も視野に入れながら、全国展開を目指します。