かつて家族でデパートに行くのは一大イベントだった。家族はめかしこみ、ワクワクして出かけていった。そしてデパートはその期待に応えてくれた。ところがいま、デパートに行くのに特別な意識を持つ人がどのくらいいるだろう。大型小売店のひとつとしか思っていない人が大半だ。いま一度、デパートのワクワク感を取り戻したい。おもてなしの心で来店客に楽しんでもらいたい。三越伊勢丹の挑戦が続いている。

2014年の全国の百貨店の売上高は6兆2124億円だった。前年より50億円弱減少したが、4月に消費税が引き上げられたことを考えればまずまずの健闘だった。事実、開店や閉店などの変動要因を除いた店舗調整後の数字では前年をわずかだが上回った。店舗調整後売上高が増えたのはこれで3年連続だ。バブル経済崩壊から続いていた売上減に、ようやく歯止めがかかった。

底を打った最大の要因はアベノミクスにより高額商品が売れたことと、外国人観光客向けの売り上げが伸びたことだが、それだけではない。長い低迷期を経て、百貨店自身がこのままではいけないと気づき、自己変革を目指すようになった。

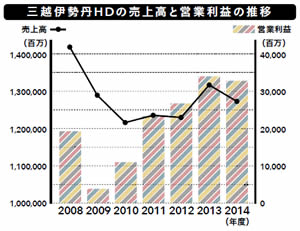

その百貨店改革で先頭を走っているのが三越伊勢丹ホールディングスだ。08年に三越と伊勢丹が経営統合して誕生した三越伊勢丹HDの前期売上高は、1兆2721億円。2位のJ.フロントリテイリング(大丸と松坂屋の共同持ち株会社)に1800億円の差をつけている。中でも伊勢丹新宿本店の年間来店客数2500万人、売上高2584億円はともに世界一を誇る。百貨店業界の勝ち組とも呼ばれている。

伊勢丹新宿本店の開店前の朝礼風景。三越伊勢丹では販売員を「スタイリスト」と呼ぶ。仕入構造改革が成功するもしないも、スタイリストの頑張りに追うところが大きい。

グラフにあるように売上高自体は、百貨店業界と同様に、ここ数年底を打った感はあるが、いまなお誕生時の売り上げには及ばない。しかし営業利益はというと、09年度に底を打ったあと、大きく伸びている。これこそが、三越伊勢丹の改革の成果である。

三越伊勢丹が11年にスタートさせ、いまなお最優先事項としているのが「仕入構造改革」と呼ばれるものだ。もう一度グラフを見てほしい。90年度0.3%。一歩間違えれば赤字に転落する水準だ。規模だけは大きいものの、まったく儲けにつながっていなかった。

利益水準の低さは百貨店各社が抱える共通の悩みだ。最大の原因は、リスクを取らなくなったことだ。店頭にある商品は返品可能なものばかり。販売するのもメーカーから派遣された人ばかり。百貨店が小売業ではなく不動産業と呼ばれる所以である。リスクを取らないから利益も少ない。しかもメーカーはメーカーで人気のある商品をどの百貨店にも置こうとする。それが百貨店の均質化につながり個性を奪っていく。当然、魅力はなくなり、客が減る。そうなるとますますリスクを取らなくなる。この負のスパイラルに陥っていた。

仕入構造改革は、この負のスパイラルを断ち切るものだ。自らのリスクで商品を買い付ける。返品しないことを条件に仕入れ値を抑える。さらに一歩進めて、商品開発にも関与する。生地屋や縫製工場をバイヤーが回り、商品開発に主導的役割を果たす。中間業者が入らないため、利益率は高くなる。仕入構造改革の比率は現在15%にまで増えた。これを将来的には25%まで増やしていく。

ただしこうした商品は在庫のリスクを抱えるだけに、売り切る力が必要になってくる。そこで、三越伊勢丹が、仕入構造改革とともにクルマの両輪として取り組んでいるのが、販売力向上だ。販売員の働く環境を整え、モチベーションを高める。優秀な販売員の接客を科学的に分析し、他の販売員の教育に利用する。

仕入構造改革と販売力向上。この2つが、三越伊勢丹の「おもてなし」を支えている。

経営統合後、むしろ店の個性がはっきりしてきた。伊勢丹新宿本店(左写真)が「世界最高のファッションミュージアム」なら、三越日本橋本店(右3点)は「カルチャーリゾート百貨店」として文化を発信していく。

大西 洋 三越伊勢丹ホールディングス社長

おおにし・ひろし 1955年東京生まれ。79年慶應義塾大学商学部を卒業し伊勢丹に入社。紳士服の販売員、バイヤー、店舗開発などを担当。2003年伊勢丹新宿本店のメンズ館のリニューアルの責任者となり、大成功を収める。09年伊勢丹社長、11年に三越と伊勢丹が合併して誕生した事業会社、三越伊勢丹社長となり、翌年から持ち株会社、三越伊勢丹ホールディングス社長を兼務。

―― 三越伊勢丹は数年前から「JAPAN SENSES」というキャンペーンを展開しています。日本の優れた技術・商品を紹介していくという試みです。このキャンペーンが、先日、日本のファッションビジネスに寄与した企業・人に贈られる「繊研賞」(繊研新聞社主催)に選ばれたそうですね。しかも満場一致だったとか。

私自身も審査員の一員ですが、例年だと、候補がいくつかあって、その中から1人が3つに丸をつけるという方式で審査が行われるのですが、今回は投票もなく決まりました。これは繊研賞の歴史の中でも初めてのことです。

伊勢丹新宿本店は2013年から今年にかけて大リニューアル。より多くの人が訪れるようになった。それでも大西社長は、「守りに入ってはいけない」と檄を飛ばし続けている。

―― なぜ、JAPAN SENSESをやろうと考えたのですか。

2000年に経産省内に「クール・ジャパン室」ができたのがきっかけです。これは日本文化や産業の世界への進出を支援するものです。とても意義ある試みだと思いますが、その一方で日本人がどれだけ、日本の優れたものを知っているのか。そこで海外に出す前に、自分たちが日本の良さを一生懸命に勉強して、それをお客様にご提案するのが先ではないかと考えたわけです。それで11年からJAPAN SENSESを始めたのです。

今回の受賞は、そうした我々の企業姿勢が評価されたのですから、うれしいですね。

―― 大西さんが伊勢丹(現三越伊勢丹)の社長になったのが09年。12年にはホールディングスの社長も兼務しています。そもそも、大西さんにとっての理想の百貨店とはどういうもので、それに向けていまどのように取り組んでいるのでしょうか。

私は大学卒業以来、40年近く百貨店で働いてきましたが、この20年間はずっとダウントレンドで、業界全体の売上高もピークには10兆円近くあったものが、いまでは6兆円台と半分近くにまで落ち込んでいます。何が問題かというと、同質化、リスクを取らない、エンターテインメント性が弱い、販売力が落ちている等、さまざまなことが指摘されてきました。この問題を克服していかないと、百貨店に未来はない。

そこで始めたのが、仕入れ構造改革です。自分のリスクで商品を仕入れていく。お取組先(=取引先の三越伊勢丹用語)へ返品が可能な委託比率を下げ、買取比率を上げていく。さらには製造にまで踏み込んでいく。こうした取り組みを続けてきました。

JAPAN SENSESの展開も仕入構造改革とは無縁ではありません。仕入構造改革によって、バイヤーは、自ら地方に行って商品を探したり、地方の素材を使って地方の職人さんとコラボレーションするようになりました。そうやって日本の優れた商品を発掘できるようになったのです。

―― 百貨店のバイヤーというと、海外に出かけて商談をまとめ、いい商品を買い付けてくるというイメージがありました。

おっしゃるとおりです。私も紳士服のバイヤーをやっていましたが、当時は国内の工場に行っても相手にしてくれなかった。商品を売ってくれないだけでなく、会ってくれないこともありました。そこで作る商品は、すべてアパレルや卸に押さえられていて、我々は直接取引ができない。地方の展示会に行って、いい商品を見つけて、扱わせてほしいと言っても同様です。

しかたがないから海外に行って、海外の工場でものを作ってもらったり、海外の展示会で買ってくる。でもいまは状況が変わりました。これだけ厳しい経済環境が続いたので、国内の工場の人たちも、売れるところで売りたいという気持ちが強くなった。しかも、ずっと納入価格を下げるような圧力がかかってきましたから、きちんとした商品をきちんとした価格で納入できるところと組みたがるようになりました。ですから、いま当社のバイヤーが国内の工場に行っても、ほぼフリーで商談ができるようになったのです。

―― 改革はかなり進んできましたか。

13年度に、営業利益500億円を18年度に達成するという目標を立てましたが、そのうちの200億円は、仕入構造改革による増益分です。いまこれが100億円まできています。あと100億円ですが、18年度と言わず1年でも前倒しで達成したいと考えています。組織を変えたのもそのためです。

当社では13年に組織変更して商販分離しました。それまでは同じ営業部長の下にバイヤーとセールスマネージャーがぶら下がっていましたが、バイヤーとセールスマネージャーを完全に別ラインとしたのです。そして今年はさらに変えました。三越伊勢丹は現在全国に26店舗ありますが、従来は、伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店、三越銀座店の基幹店3店を担当するバイヤーと、残りの23店を担当するバイヤーがいました。それを今年から、26店すべて見るように変えたのです。

三越日本橋本店内の天女像。これは三越の客に対する基本理念「まごころ」を表現している。この店も今後数年かけて大リニューアルを行うことになっている。

―― 規模も風土も、まるで違う店を同じバイヤーが見るわけですか。

組織を変える時は、常に議論になります。100%の正解はないわけですから、毎年試行錯誤を繰り返しながらやっています。商販分離をしたことで、販売の側に発注の負担が増えたり、バイヤーとセールスマネージャーの間のコミュニケーションが取りにくくなるなどの問題もありました。でもいま、何がいちばん重要かというと仕入構造改革の成果を出すことです。商品開発をするにしても3店舗と23店舗に分けるより、最初から26店舗のためにつくればコストも下がり、いいものができる。そのことを優先して組織改革に踏み切りました。

ただし、仕入構造改革は在庫のリスクがあります。在庫が膨らめばB/Sが傷みます。ですから、仕入れた商品はできるだけ早く売り切る必要がある。それには店頭のスタイリスト(販売員)に頑張ってもらわなければなりません。販売力を上げるには、スタイリストたちの環境をよくすることが不可欠です。そうでなくてはおもてなしなどできません。

そこで新宿店の営業開始時間を30分遅らせて10時半にするなど、営業時間の短縮にも取り組んでいますし、定休日ももうけました。またモチベーションを上げるために、エバーグリーン制度といった表彰制度もつくったほか、来年4月からは一部のスタイリストを対象に、売り上げに応じた報酬制度を導入します。スタイリストの給料が私より高くてもかまわないと考えています。ただし、売り上げが上がらない場合は給料が下がるかもしれません。そのくらいのリスクがあっていいと考えています。

―― ずいぶん改革が進んできたようですが、大西社長にとっては、いまの三越のどういうところが物足りなく映っていますか。

昔なら、家族で百貨店に行けば、半日は楽しむことができました。いくつもの売り場を回って買い物を楽しみ、屋上遊園地で遊び、大食堂でお昼を食べる。ところがいまでは買い回りをするお客様が少なくなっていて、滞留時間は1時間あるかないかにまで短くなっています。本当はワンストップで、百貨店に行くだけですべての用が足りるようにしなければなりません。

―― いまではイオンのショッピングセンターがその役割を引き受けています。

本当は百貨店がそうならなければいけません。ただしカテゴリーキラーが出てきた時に、百貨店は自らその役割を放棄してしまった。家電売り場やスポーツ用品売り場は百貨店からなくなってしまいました。でももう一度、こうした分野にチャレンジして、再び百貨店になりたいと考えています。家電を扱うといっても量販店とぶつからないやり方があるはずです。スポーツも単にスポーツ用品を売るのとは違った展開方法があるはずです。カテゴリーキラーによって縮小した分野を、もう一度リスタートさせなければなりません。

―― 実際に始めているのですか。

この前の新宿店のリモデルの時も、そうするよう指示しました。だけどトライできない。狭いところで家電を売っています。もっと広いところでやればいいのに。

大西社長は時間があれば伊勢丹新宿本店の売り場に立ち、来店客を迎えている。

―― なぜできないのでしょう。

1つは勉強不足です。視野が狭く、外を見ていない。もう1つはどうしても守りに入ってしまう。これは最終的には私の責任ですが、新宿の場合、新しいこと、思い切ったことをやれば、絶対に成功します。お客様もそれを期待しています。でも守りに入った瞬間、お客様に支持されない店になってしまいます。その見極めがまだまだできていません。

―― 新宿店は平日でも多くの客が入っています。店舗別の売り上げでも、世界一です。これだけ成功しているのだから、わざわざリスクを冒して家電を売らなくてもいいという気持ちはわかります。

新宿のお客様は、伊勢丹に新しいことを期待されています。あそこに行けば新しいことをやっていると思われているのに、2年も3年もそのままというのは許されません。守りに入ってはダメなんです。それでも最近は、若い人はずいぶんと変わってきました。ところが、上へ行けばいくほど守りに入っています。

―― 大西さんも60歳です。上の人ほど守りに入ると言うなら、大西さん自身、守りに入ってもおかしくありません。

本当にこのまま普通にやっていたら、うちの会社はなくなるくらいの気持ちを持っています。いま営業利益が330億円出ていますが、そのうちの7割は新宿が稼いでいます。ということは、新宿に何かあったら、つぶれてしまうということです。その危機感がある。

時代は変わっているわけですから、自分たちも変わることで新しい価値観を生み出していく。すぐに利益は出ないかもしれないけれど、その取り組みが、10年後、15年後の事業に結びつく。

基幹3店の残る2つ、銀座店と日本橋店はもっと稼がなくてはいけません。銀座も多くのお客様で賑わっています。でもそれに安住することなく、1000億円を達成するにはどうするか、ということをベースに考えていく(現在の売り上げは744億円)。

三越伊勢丹は、百貨店の中では業績がいいと言われることがありますが、百貨店そのものが悪くなっているのですから、その中で、いい悪いと言っていても仕方がない。一緒にダメになっていってしまいます。伸びているところに学んだり、コラボレーションすることで、考え方やスピード感を学んでいくことも大切です。そういうことを言い続けてきたら、先ほども言ったように、20代、30代の若い社員はずいぶんと変わりました。

―― 次代を担う若い社員には何を望みますか。

三越伊勢丹の社員がもっとも大事にしなければならないのは現場です。現場を大事にしながらも、できるだけ外に出て、視野を広げてほしい。そしていつか自分たちがマネジメントするようになった時、新しい三越伊勢丹をつくっていってほしいですね。

そのために、若い人にはできるだけ百貨店ではできない経験を積んでもらおうと考えています。たとえば、農水省や内閣府のオリンピック推進室、あるいはホテルや鉄道会社など、さまざまな経験をしてもらっています。

―― 大西さん自身、30歳の頃、吉祥寺店準備室に配属され、百貨店ではなく専門店をつくるミッションを与えられました。その経験がいまに活きているのですね。

そう思います。あれがなかったら、私のその後の人生はずいぶんと違ったものになったと思います。

―― 若い社員と話す機会はあるのでしょうか。

自分の考えは、できるだけ直接伝えるようにしています。朝や閉店後に、マネージャーになる前の人たちに100~200人ずつ集まってもらい、そこで話すようにしています。この1年間で、新宿では4回、日本橋と銀座では2回、行いました。地方のお店でも年に1度は、朝礼だけでなくラインミーティングなどを通じて、若い社員と直接、話すようにしています。

―― ところで、大西さんは百貨店業界で圧倒的な発信力を持っています。メディアにもよく出るし講演にも引っ張りだこです。内向きな経営者が多い中で、なぜ積極的に外部に向けて発信しているのですか。

私の前任の武藤(信一前社長)もよく発信していました。パーティのスピーチ、あるいは新聞のインタビューなどに武藤が出ているのを見て、誇りに思ったものです。時には私が扱った商品の話などもしてくれて、そういう時は非常にモチベーションが上がったし、この会社に入ってよかったと思ったものです。

ただ私が社長になった当初はリスクを恐れて内向きになっていた。そのため他の百貨店の記事は取り上げられるのに、三越伊勢丹は取り上げられない。そんな状況でした。それで意識的にメディアに出るようにしたところはあります。

百貨店とは「のれん」でお客様にご支持いただいている商売です。できるだけ、三越伊勢丹の名前に接していただきたい。それを考えればメディアに出ないよりは、出たほうがいいに決まっています。

前稿で大西洋社長が語った、百貨店復活への道筋の、根幹を成すのが「仕入構造改革」だ。まずはその狙いを、商品統括部仕入構造改革推進部長の望月篤氏に語ってもらおう。

「百貨店が低迷した原因は、独自性と収益性が薄れたためです。どこの百貨店に行っても同じような品揃えで、区別がつかない。しかも返品可能な商品が大半な分、仕入れ価格は高くなり、収益が上がらない。仕入構造改革とは、この2つを解決するために始めたものです」

紳士服部門で「ISETAN MEN'S」に携わる落合将一氏。今後はさらにボリュームを増やし、日本全国の三越伊勢丹で「ISETAN MEN'S」を売っていく。

なぜそのような状況に陥ったかをたどっていくと、バブル時代にまで遡る。当時、百貨店は絶好調。高額商品がいくらでも売れた。そうした状況では、スピード感が重視された。自ら在庫リスクを抱えるより、売れる商品を取引先からどんどん持ってきてもらうほうが収益に寄与する。当然ながらその分、利益率は低下した。一方、仕入れ先はといえば、売り上げを最大化するため、売れている商品をどの百貨店にも納品する。その結果、どの店に行っても同じものしか売っていないという状況になった。

景気が悪化し、売り上げが低迷してから、この傾向にさらに拍車がかかる。リスクを恐れた結果、バイヤーは自分の目利きではなく、仕入れ先から「これが売れてます」と言われた商品を仕入れてしまう。その結果、「他の百貨店との差別化ができないばかりでなく、ショッピングセンター(SC)にも同じ商品が並ぶようになりました。SCは安い土地の上につくられている。同じ商品を売っていたのでは勝負になりません」(望月氏)。

百貨店が衰退するのは当然だった。「独自のコンテンツを発掘、開発し、競合百貨店やSCに対し参入障壁をつくる。さらには商品づくりにダイレクトに関わり、中間業者をなくすことで利益率を上げていく必要がありました」(望月氏)

必要なのはリスクを取ることだった。買取品を増やすことで、これまで持たないようにしていた在庫を持つ。しかも単に仕入れるだけでなく、取引先と一緒になって商品づくりに取り組む。さらには自主企画の商品開発を行う。要は受け身ではなく、自ら動くことで独自性と収益性を高めようということだ。

ではどういう商品で独自性を実現するのか。

「顧客視点に立ち返ろうと考えました。私たちの最大の財産はお客様です。発行するエムアイカードの所有者は300万人います。この人たちのライフスタイルを知り、この人たちに向けた商品づくりを行っていく」(望月氏)

自社開発商品で、大西社長が例としてよく挙げるのが、婦人靴の「ナンバートゥエンティワン」だ。浅草の靴工場と組んで開発した商品で、プライスラインは1万9000円だが、2万3000円くらいの価値がある商品だ。4年前に3000足でスタートしたが、これまで6万足を販売するほどの人気となった。価格以上の価値を、客が認めたということだ。しかも価格は安く抑えているが、中間業者が入らないため利益は高いという。

こういう取り組みを、今後も推し進めていく。現在15%の仕入構造改革を25%にまで高める方針だ。

「ISETAN MEN'S」の商品群。今後、展開を拡大していく。

「ISETAN MEN'S(イセタンメンズ)」は紳士服部門における自主開発商品で、仕入構造改革の成果の1つだ。伊勢丹の紳士服の牙城と言えるのが、新宿本館の横に立つメンズ館。2003年にリニューアルした時は、大西社長(当時営業部長)が陣頭指揮を執った。イセタンメンズは、その名を冠した紳士服ブランドだ。

誕生したのは、10年以上前だから、歴史は古い。しかし11年に仕入構造改革が始まると、戦略的に規模とクオリティを追求するようになった。そのコンセプトは、「グローバルスタンダードのクオリティをボリュームゾーンで提供する」(落合将一・仕入構造改革担当マネージャー兼バイヤー)。

伊勢丹の紳士服部門でもっとも売れているプライスは、スーツなら7万6000円、ワイシャツなら1万3000円、靴なら2万3000円。イセタンメンズは、その一番の売れ筋価格に真正面からぶつける自主開発商品だ。

「ですから、開発にあたっては、まず価格が先にあります。スーツなら、7万6000円で提供する。その価格の中に、どれだけの価値を詰め込むことができるのか、という考え方です」(落合氏)

そのためには、従来の開発手法とは異なるプロセスが必要だった。

「以前なら、アパレル工場に行き、こちらの希望を伝え、それを商品開発に活かしてもらっていました。そのうえで工場が生地を仕入れ、デザイナーにデザインを任せていた。ところがいまは、自分で生地を仕入れ、パターンナーやデザイナーも探します。それを工場に持ち込んで縫製してもらう。関わり方がまったく異なります。バイヤーがどれだけこだわりと思いを込められるかにかかっています」(落合氏)

「ISETAN MEN'S」の商品群。今後、展開を拡大していく。

最近は三越伊勢丹以外にも自主開発商品に力を入れるところが増えている。しかしここまで徹底しているところは稀有だろう。

しかも、粗利益率は、従来のやり方より10ポイント以上高いという。ただし、三越伊勢丹がここまでできるのは、圧倒的な販売力があるからだ。新宿、日本橋、銀座の基幹3店の売り上げだけで4500億円。この販売力があるから、素材にまで踏み込んでリスクを取ることが可能となる。その意味では、08年の三越と伊勢丹の経営統合があったからこそできた仕入構造改革と言えるかもしれない。

今後はさらに販売量を増やしていく方針だ。商品数を増やすよりも、一つひとつのボリュームを膨らませていく。これまでは基幹3店での販売が中心だったが、地方の店舗へ拡大していく。さらには、今年12月に東京・丸の内に「メンズファッションセレクト」を出店するなど、新宿のメンズ館にはなかなか足を運べないビジネスマンにも訴求していく。ボリュームが増えれば、三越伊勢丹が生地を一括で大量購入することも可能になる。それによって利益率をさらに高めることもできる。仕入構造改革は、さらなる可能性を秘めている。

仕入構造改革を「もっと進めろ」と大西社長から発破をかけられているのがリビング部門だ。

リビング売り場は少し前まで問屋に頼りきりだった。仕入構造改革で、状況は大きく変わりつつある。それに伴い利益率も高くなってきた。

「もともとリビングは問屋商売構造が強い部門でした」と言うのはリビング統括部仕入・EC・中小型・新規担当部長の梅田大輔氏だ。

問屋商売構造とは、メーカーや卸から返品可の商品を仕入れ、販売も任せてしまうという構造で、これでは利益は出ないし独自性も生まれない。さらにはモノづくりができる人が育たないという欠点があった。

それを解消するために始めたのが、「プロダクト・プロジェクト」。

「実用的な定番的ベストセラーを、お取組先(取引先)と一緒につくっていく。我々もお取組先も、お互い収益を上げようというもので、商品はすべて買い取りです」(梅田氏)

タオルを一例に挙げよう。以前なら、問屋やメーカーの商品をセレクトして品揃えし、問屋派遣の販売員に販売を任せていた。それをプロダクト・プロジェクトでは、完成度の高いナショナルブランド商品を買い取り、自社で販売する。これだけで、粗利益率は通常商品より10~20ポイント高くなる。そこからさらに一歩踏み込んで、オリジナル商品(そのブランド名もプロジェクト・プロダクト)を開発すると、利益率はさらに10ポイントほど高くなる。その結果、現在、タオルの中でオリジナル商品の比率は40%を超え、粗利益率は53%になったという。

「問屋やメーカー主導で商品開発をすると、まず最初に納めの値段ありきになってしまう。でもオリジナル商品なら、お客様の喜ぶものをつくるというのが最初にある。そのために、今治(愛媛県)や泉州(大阪府)のメーカーと組み、素材や撚りの回数までこだわってつくっています。今治と泉州はそれぞれ持ち味が違うので、それぞれのいいところを商品づくりに活かしています」(リビング統括部仕入構造改革・新規ビジネス推進担当マネージャー、今井寛氏)

リビング部門の仕入構造改革を進める梅田大輔氏。

オリジナル商品はタオルだけではない。いまでは定番商品の多くでつくられており、品目数(型数)は1000近くになった。それでも、オリジナル商品を含むプロダクト・プロジェクトの売り上げは、リビング全体の4%にすぎない。これを18年度に15%にまで伸ばしていくことが目標だ。

仕入構造改革の成果をより大きなものにするために、三越伊勢丹は今年、組織変更を行った。これまでは基幹3店と残る23店は仕入れを分けていたが、今年から一体化したのだ。紳士服部門のところでも述べたが、イセタンメンズ商品は基幹3店の販売が中心だった。それを全26店舗で販売するための組織変更だ。これにより、バイイングパワーはさらに高まるため、より高付加価値を追求できる。

「スピードを持って、3店で売っているオリジナル商品を全国に波及させていく。そのためのインフラづくりを必死になってやっていますが、大西からはもっと急げと言われています」

三越伊勢丹には、他の百貨店では使われていない用語がいくつかあるが、その1つに「お買場」というものがある。

大西洋社長は今年2015年4月に書いた『三越伊勢丹 ブランド力の神髄』(PHP新書)の中で、この言葉を次のように説明している。

今年のエバーグリーンに選ばれた立石ちあきさん。「お客様の役に立つことを考えて、お買場に立っています」。エバーグリーンに選ばれたことで、意識もより高まり、責任感も増した。

《百貨店でモノを売っている場所を「売り場」といいます。現在でもお客さまはそうおっしゃいますし、他の百貨店の人間もそう呼びます。伊勢丹でもそう呼んでいました。しかし考えてみれば、売り場という言葉には売る側の“売りたい”という姿勢が強く表われているように思います。買っていただくお客さまの目線に立って、おもてなしの質を向上させようと、売り場を「お買場」と呼ぶことにしたのです》

きっかけは1996年に髙島屋新宿店がオープンしたことだった。伊勢丹の本拠地に髙島屋が乗り込んでくる。それを迎え撃つには、お客様の立場に立つことを徹底させる必要があると考えたのだ。以来20年にわたりこの言葉は使われ続け、いまでは三越でもお買場と言うようになった。このお買場を支えているのが、スタイリストだ。

この言葉も独自用語で、お買場で働く販売員のことを指す。

前出の大西社長の著書にこうある。《三越伊勢丹の最も大変な職種は何かと問われれば、何の躊躇もなく「現場で販売を担っているスタイリストだ」と声を大にして言います》

大西社長は極めて現場を重視する経営者だ。「三越伊勢丹のブランドを高めていくのは現場力だ」とも語っている。その現場の最前線に立つのがスタイリストだ。仕入構造改革も、優秀なスタイリストがいて初めて完結する。

それだけに、優秀なスタイリストを育て、モチベーションを高めることが、重要になってくる。そこで来春に向け準備を進めているのが、成果報酬主義の導入だ。現状では、優秀なスタイリストと平均的な売り上げを上げるスタイリストとは、同年齢なら月給で1万円ほどしか違わないという。これを、一部のスタイリストを対象に、実力に応じて大きく差をつけるという。「自分より給料の高いスタイリストがいてもいい」というのが大西社長の考え方。成果を正当に評価し、報酬を増やすことで、優秀なスタイリストのモチベーションを高め、さらにはそれに続くスタイリストを育てる狙いが込められている。

また、都心の店舗では3年前に営業時間を30分短縮、伊勢丹新宿本店では、10時半開店となった。大西社長は「さらに30分縮めて9時間営業にしたい」と言うが、これはスタイリストたちの労働環境に対する配慮もある。2011年から定休日を復活させたのも同じ理由による。「販売力を強めるには、働きやすい環境をつくらなければならない」というのが、大西社長の持論だ。

もう1つ、モチベーションを高めるために始めたのは「エバーグリーン」という表彰制度だ。これも11年から始めたもので、全国26店舗6万5000人の中から、毎年60人前後のスタイリストを表彰する。

選考基準は、(1)高い商品知識・販売技術・ホスピタリティを持ち、顧客との強い信頼関係をつくっている(2)現状に満足することなく、自らレベルアップに努め、周囲の仲間にも良い影響を与えている(3)実績(客数等)の背景に、周囲に広げていきたい質の高い工夫がある――の3点だ。

まず毎年1月に、各売り場のセールスマネージャーの推薦により、グリーンスタイリストが選ばれる。これはエバーグリーンのノミネートを兼ねていて、選ばれるのはスタイリスト100人に1人。そして3月に部門長など2次審査を行い、エバーグリーンが決定する。スタイリスト1000人に1人しか選ばれない狭き門だ。

表彰式は毎年、三越日本橋本店の三越劇場で行われ、一人ひとり、壇上に上がり大西社長からその栄誉を讃えられる。その後は隣の日本橋三井タワーにあるマンダリンオリエンタル東京で記念パーティが開かれる。

ユニークなのは、表彰の対象が社員に限っていないこと。三越伊勢丹のスタイリストの7割は、外部のメーカーなど取引先から派遣されたパートナースタッフだ。その人たちも、エバーグリーンの対象となる。今年は63人のエバーグリーンが選出されたが、そのうちの6割がパートナースタッフだった。

名札の下に輝く「evergreen2015」の文字。三越伊勢丹のスタイリストとしては最高の勲章だ。

伊勢丹新宿本店でリビング部門の販売担当アシスタントマネージャーを務める立石ちあきさんも今年、エバーグリーンに選ばれた1人だ。

入社27年目。ほぼ一貫してリビング部門で働いてきた。新宿店のリビング部門からは、昨年も1人、エバーグリーンに選ばれたが、その人はパートナースタッフ。三越伊勢丹の社員としては立石さんが初めてだった。

「とにかく人と接するのが大好きで、この仕事を選びました。お買場では、いつもどうすればお客様の役に立てるかということを考えています。百貨店はキラキラした舞台。いいところに来たと思っていただけるように、とにかく楽しんでいただきたい」(立石さん)

自分がエバーグリーンに選ばれたのも、接客姿勢が評価されたのではないか、と立石さんは言う。

こんなエピソードがある。

ある日、リビング売り場に立石さんはいないかという客がいた。手には立石さんの古い名刺を持っていた。「6、7年前にお風呂場で使う簀すの子こをお買い上げいただいたことがあるお客様でした。年月がたち、簀子が古くなったので新しくしたいといらしてくださいました」(立石さん)

よほど、最初に購入した時の印象がよかったのだろう。同じものを買うなら、ぜひ立石さんから買いたい、と考え、立石さんを訪ねてきたのだ。

客の役に立ちたいとの思いから、資格取得にも積極的だ。これまでに睡眠改善インストラクター、ギフトアドバイザー、タオルソムリエなどの資格を取っている。

エバーグリーンになったことで何か変化があったのかという問いに、立石さんはこう答えた。

「エバーグリーンとなったことで自分にも自信が持てるようになりました。でも、それとともに責任を感じています。周りの人に立石がエバーグリーンになってよかったと思っていただきたいし、仲間たちにもこの経験を伝えていきたい」

立石さんの名刺には、「evergreen」の文字とともに「エバーグリーンは全国6万5000人の中から選出されたトップスタイリストです」と印刷されている。またネームプレートにも「evergreen2015」の文字が輝く。エバーグリーンの称号は、三越伊勢丹にいるかぎりずっとついて回る。

「これからも率先してお客様に接していきたいと思います」(立石さん)

優秀なスタイリストを育てるために、三越伊勢丹が試みていることの1つに、ノウハウの「見える化」がある。

「スタイリストによってスキルはそれぞれ違います。では優れた人はどのような接客をしているのか。これまで個人のノウハウに頼っていたところを、ITを使って形式知として具体的に把握しようと考えたのです」(営業本部営業推進部営業運営担当部長・池田竜一氏)

販売力強化の鍵はスタイリストが握っているため、「見える化」によってノウハウの共有化を目指している。

優秀なスタイリストのいる売り場に複数のカメラを置き、客がどう動くか、それに対してスタイリストがどのように動くのか、接客回数は何回か、記録する。スタイリストにはマイクもつけさせ、客との会話も録音した。

この実験は、12年10月に伊勢丹立川店の婦人服売り場で始まり、次いで伊勢丹浦和店、伊勢丹新宿本店と続き、今年1月には三越日本橋本店の食品売り場でも実施した。

その結果、「優秀なスタイリストほどお客様に接する回数も多く、買ってもらう点数が多い。そういう人は、お買場の中央にいることが多い。お客様が入ってきたら、ずっと観察して、タイミングを見計らってお声掛けする。このアプローチの段階で、勝負は決まっている」(池田氏)ことがわかってきた。

最初の実験を行った立川店では、解析した実験結果を、他のスタイリストに共有させたところ、同じ売り場の売り上げが1割伸びたという。「三越と伊勢丹、都心と地方、店が違えばお客様も違います。お客様が違えば求められるものも違う。ですから同じことをしていてはいけません。それでも、共通するものを見つけ出すことはできるはずです」

たとえば、声をかけるタイミングや商品説明の仕方などはパターン化しやすいという。さらには、どの売り場でも通用するノウハウはわからなくても、「これではいけない」ということは把握しやすいという。タグを見て説明してはいけない、使い道を聞かれたら1つではなく必ず2つ以上紹介する、といったことなどだが、これまでは経験に頼っていたものが、実験によって裏付けられたという。さらに実験を続けていけば、より具体的なノウハウ、必要なスキルがわかってくる可能性がある。「見える化」にはもう1つの狙いがある。

販売力強化の鍵はスタイリストが握っているため、「見える化」によってノウハウの共有化を目指している。

優秀なスタイリストのいる売り場に複数のカメラを置き、客がどう動くか、それに対してスタイリストがどのように動くのか、接客回数は何回か、記録する。スタイリストにはマイクもつけさせ、客との会話も録音した。

営業運営担当の池田竜一部長。「見える化」は人員の最適配置にも役立つと言う。

「そのお買場にどのくらいのスタイリストが必要なのか、正確に把握することができるのです。接客回数や接客時間も計測できるので、それをもとに、このお買場には何人配置すればいいか判断できる」(池田氏)

売り場に対してスタイリストが多すぎるなら、人を減らすことができるため、人件費を抑制できる。これまでなら人を減らすとなると現場から反対の声が上がった。しかし見える化で得たデータを提示すれば、納得してもらえる。

それだけではない。百貨店の販売員の基本は、立ち仕事。そのため人手不足が続く状況では人材の確保もむずかしくなっているだけに、最適配置は大きな課題だった。見える化はそれを可能にする。

このように、三越伊勢丹は販売力を強化するためにさまざまな取り組みを行っている。おもてなしの陰にはそうした努力があることを忘れてはならない。

円安の進行もあり、2014年に来日した外国人の数は1341万人となった。13年が初の1000万人超えとなる1036万人、12年が835万人。つまり2年間で500万人も増えている。

三越伊勢丹もこの恩恵を受けていて、三越銀座店の4月の売り上げは前年比で43%増えたが、最大の要因がインバウンド(外国人観光客)で、売り上げに占める外国人比率は30%を超えた。銀座店には次から次へと外国人が吸い込まれていく。

今年、企業メッセージに採用した「this is japan」。日本の良さを世界に発信する取り組みだ。

「これは三越伊勢丹にかぎったことではないと思います。ツーリストが増えているだけでなく、リピーターも増えている。というのも、日本の製品だけでなく、和食が世界文化遺産に認定されるなど、日本全体に注目が集まっている。店頭にいてもその手応えはものすごく感じますね」と大西洋社長は言う。

そこで銀座店では今年秋にリニューアルを行い、8階に関税も対象となる市中免税店をオープンさせる。ここでは「ジャパンラグジュアリーを販売する」(大西社長)予定だ。日本国内に免税店は5000店舗もあるが、大半は消費税が免税されるだけで、非関税の免税店は沖縄を除くと空港にしかなかった。つまり、三越銀座店は本土における第1号の非関税免税店ということになる。これによりさらなるインバウンドを呼び込む考えだ。

この市中免税店にはもうひとつ理由がある。インバウンドが増え、買い物をしてくれるのはありがたい話だが、あまりに増えすぎると、逆に日本人客に不便をかける可能性がある。いまはラグジュアリーブランドの衣料品や時計、化粧品は全館に散らばっているが、免税店では一括して扱うため、インバウンドはある程度そこに集中する。これにより自然と棲み分けができるため、日本人客にとっても利便性が高くなるとの判断がそこにはあった。

インバウンドが増えているのは、縁安だけが要因ではない。日本の伝統や文化、技術の評価が、国際的に高まってきたためでもある。これは、2010年に「クール・ジャパン室」を設置し、日本文化・産品の発信を続けた経産省の果たした役割も大きい。

このクール・ジャパン構想に乗る形で三越伊勢丹が始めたのが「JAPAN SENSES」というキャンペーンで、日本全国に埋もれている優れた製品を発掘し、顧客に提供しようという試みだ。

その1つに「天女の羽衣」と呼ばれる布がある。世界一細く、世界一軽い合繊で、石川県の合繊メーカーにしかつくれないものだという。これを三越伊勢丹が発掘したところ、海外のデザイナーやコレクションが着目、この素材でつくったスカーフなどを販売したところ大ヒットした。これなどは、JAPAN SENSESの代表例だ。

そして今年は、「this is japan」というメッセージを発表した。新たな店づくりの基軸として商品・サービス・店内の装飾や環境など、世界に通じる日本の良さをグループ挙げて提案していく方針だ。

三越伊勢丹の発信は日本国内にとどまらない。その最大の目玉が、年内にオープン予定のマレーシアにおけるプロジェクトだ。

クアラルンプールに「マレーシア伊勢丹LOT10店」という三越伊勢丹の店がある。ここに1万平方メートルほどのオールジャパンのショッピングモールをつくる計画だ。三越伊勢丹は13年に設立されたクール・ジャパン機構の第1出資者として参画しており、同機構と組んで、プロジェクトを進めている。

多くの外国人観光客で賑わう三越銀座店。4月の売り上げの30%は外国人によるもの。年内には8階に免税店がオープンする。

「技術力、匠の技、繊細さなど、日本のものづくりを総結集するとこうなるというショッピングモールをつくります。ですから、ハードルは高いですよ。もちろん商品だけでなく、接客についても日本のきめ細かいおもてなしをもっていきます。これぞジャパンだというふうに認められるものをつくっていかなければならないと考えています」(大西社長)

もしこのモールがうまくいけば、シンガポールやバンコクなど、東南アジアにおける次の展開も視野に入ってくる。

また、ここで日本製品の良さを知った人が、インバウンドとして日本に来た時には三越伊勢丹の店舗を訪ねるケースも出てくるだろう。つまり海外で日本製品の、そして三越伊勢丹のファンをつくっていくことにもつながるのだ。

海外への発信は東南アジアだけではなく、欧米に向けても行っている。

13年には、ニューヨークで、日本のよいモノ、ヒトを紹介するポップアップストア「NIPPONISTA」を期間限定でオープンさせた。この時は20代の女性社員8人を選抜、商品企画から販売まですべてを任せている。

そしてこの冬には、パリ市内で、日本文化を発信するための文化施設であるパリ日本文化会館1階に、新たなショップをオープンする。87平方メートルの小さな店だが、クール・ジャパンを発信し、情報収集するアンテナショップと位置づける。

三越伊勢丹は今後、欧米市場に新たな価値提案をする店舗形態として、小型店の出店を検討している。パリのアンテナショップで情報を収集し、それを今後の出店戦略にフィードバックしていく方針だ。

かつて日本の百貨店は競うように海外出店を続けていたが、バブル崩壊後は撤退が相次いだ。三越伊勢丹も例外ではない。しかし今後は、クール・ジャパンを武器に、海外戦略を立てていく。海外事業の再挑戦が始まった。

澤田秀雄

エイチ・アイ・エス会長ハウステンボス社長

さわだ・ひでお 1951年生まれ。73年旧西ドイツのマインツ大学留学。帰国後の80年エイチ・アイ・エスの前身となるインターナショナルツアーズを設立。96年スカイマークエアラインズ(現・スカイマーク)を設立。2007年澤田ホールディングス社長に就任。10年ハウステンボス社長。アジア経営者連合会の理事長も務めている。

エイチ・アイ・エス(以下HIS)の澤田秀雄会長が、スカイマークエアラインズ(現・スカイマーク)を立ち上げたのは1996年11月のこと。その後、98年に羽田?福岡線に就航、定期航空としては35年ぶりの参入を成し遂げ、“半額運賃”を武器に寡占の航空業界に風穴を開けた。が、2003年に経営権を譲渡された西久保愼一前社長の下、同社は今年1月末に経営破綻した。スカイマーク生みの親である澤田氏はどう見ているのか。

一方で、10年4月から再建を託されたハウステンボス(以下HTB)は絶好調、この夏からはサービスロボットを導入して、HTB内でロー・コスト・ホテル(以下LCH)にも挑戦する。そこで澤田氏に、スカイマークからHTB、将来の新事業構想、日本が観光立国になるための条件などを聞いた。

―― スカイマークが破綻に至った要因は、超大型のエアバス380型機を発注したものの業績低迷で断念し、巨額の違約金が発生したことに尽きますか。

澤田 そうでしょうね。ドル/円が80円台という円高で調子が良かった頃に、無理をせずに脇を締めながらやっていれば、こうなっていなかったと思います。経営権を譲渡して以降、最初のうちは西久保さんと会ってましたけど、後半はほとんど会っていませんでした。きちんと引き継いだ後は変に口出しをするとよくないし、HISの持ち株も段階的に処分してきましたから。もちろん、スカイマークへの送客の協力はHISとしてもしてきて、たぶん、HISが1番か2番の送客ボリュームだったでしょう。

澤田氏が生みの親だったスカイマークの再建の行方に注目が集まる。

―― 確かに、節約志向が際立ったリーマンショック直後などは、スカイマークには飛ぶ鳥落とす勢いがありました。その後、ロー・コスト・キャリア(以下LCC)が日本でも生まれてスカイマークが押されたとはいえ、LCCは関西空港や成田空港からの発着。対するスカイマークはドル箱の羽田発着ですから、やり方によっては十分に迎撃できたはずですが。

澤田 LCCまではいきませんが、スカイマークは格安航空の走りでしたので結構、羽田の発着枠はきちんと割り当てられていましたからね。たとえば、成田から福岡には皆さん、あまり行こうとは思わないでしょうし、きちんと経営していれば、十分に黒字だったと思います。これからだって、やり方次第では黒字になると思いますね。

―― LCCを意識し過ぎてか、差別化のために従来のボーイング737型機ではなく、もう少し大きいエアバス330型機に置き替えていき、結果として搭乗率を下げたのも痛かったですね。

澤田 確かに機材を中途半端に大きくしましたし、運賃も上げたでしょう。330型機でやるのだったら、とことんいいサービスとクオリティでいいお客さんをつかまえる。もしくはLCCに徹し、徹底して合理化してできる限り運賃を安くして飛ばすか、このどちらかにしないと、中途半端ではお客さんが離れる可能性がありますから。

―― スカイマーク支援に名乗りを上げたのも創業者としての思いですか。

澤田 ご協力できるところはしていきたいです。まずは安全に飛んでいただく。そしていい競争をしていただき、お客さんに喜んでいただくプライスとサービスを提供するのがスカイマークの役割だと我々は思っていますので。今後も、やり方次第で必ず喜ばれるエアラインになるでしょうし、スカイマークを生んだ関係上、あるいは嫁に出した以上、きちんと支援はしたいですね。

―― 一方でHISは、一昨年夏にバンコク(タイ)を拠点とする国際チャーター航空会社(アジア・アトランティック・エアラインズ=トリプルA)を立ち上げましたが、ここの近況はどうですか。

澤田 トリプルAの役割は、スカイマークとはまた全然違います。なぜタイで設立したかと言えば、コスト的にもそのほうが安くできるだろうということと、成長著しいアジアにあって、タイはちょうどアジアのど真ん中にありますので、タイをハブにしてインドやインドネシア、日本などへ飛ばすのに好都合なのです。

―― ビジネスモデルとしては、繁忙期に少し安くする形ですね。

澤田 日本ならお盆とか正月とか、繁忙期はだいたい運賃が高いので、この時期に少しでも安くしよう、もしくは座席を供給しようという役割で作ったのがトリプルAです。LCCとはコンセプトが違いますし、中国の春節期、あるいはレバラン(イスラム教圏の祭りの時期)など、繁忙期はその国によって時期がずれてきますから、そこを狙って飛ばしていきます。立ち上げてから1年半が経って、だいぶ経営的にもよくなってきました。3年ぐらいでメドがついて、意外と早く黒字になるかもしれません。

旅行ビジネスで大事なのは、大きく分けて2つです。まず、飛行機はやはり重要な役割を果たします。もう1つがホテル。ホテルと飛行機が車の両輪で、そこをきちんとケアするのが旅行会社なのです。

そして我々は今年7月17日、「変なホテル」という名称のLCHをスタートさせます。何しろホテルのフロントをサービスロボットに任せるので、世界一、生産性が高いホテルになるでしょう。生産性が高いということは将来、それだけ客室料金も安く提供できるということですからね。たぶん、10年後にはLCHが一気に広がっていると思います。

ハウステンボスの風物詩の1つとなった「花の王国」。

―― サービスロボットは全部、安川電機との共同開発ですか。

澤田 いや、違います。荷物を運ぶロボットはシャープさんですし、フランス製や日本製など多種類で、顔認証専門の会社にも入っていただき、いろいろなチームを組んでやっていますから。ロボット1体の価格はおおよそ、1000万円前後ですね。「変なホテル」では、シングルでだいたい1泊7000円から1万4000円ぐらいまでの幅で、ツインになったらそれより2000円高ぐらいです。

特徴としては、初のチャレンジですが、宿泊料金をオークション方式の入札制にしたこと。これによって時期、日にち、時間帯によってフレキシブルな価格設定が可能になります。入札制が完成してさらに効率化していけば、将来はいまの半額の宿泊料金も可能になるでしょう。

これまでのサービスロボットはまだ、使えるようで使えなかったんです。産業用ロボットは単純作業だからいいのですが、サービスロボットはそうはいかないので、「こういうふうにしてください」とか「こうしましょう」と提案してロボットのソフト面を改良していき、真にサービスで使えるロボットを作っていこうじゃないかと。

―― ロボットに限りませんが、作り手としてはどうしても使わない機能まで加えて、オーバースペックになってしまうものですよね。

澤田 “見せもの”のロボットではダメですから、むしろ余計な機能は削ぎ落としてもらっていますし、「変なホテル」と命名したのも絶えず変化し、進化し続けていくホテルにしたいからです。将来は、ホテルサービスの90%以上がロボットやコンピュータシステムで動くホテルになっていくでしょう。リッツカールトンやフォーシーズンズのような五つ星ホテルは人間のサービスも必要だと思いますが、HTBは三つ星、四つ星ですから。とはいえ、ビジネスホテルのクオリティとは違いますから、独創的なホテルにできると思っています。

―― 円安を追い風に、訪日外国人が急増しています。

澤田 このままいくと、東京も大阪もホテルの料金が上がり、いずれ外国人が来づらくなりますね。インバウンドは昨年で1300万人、今年はたぶん1500万人と言われていますが、私はその水準でいったん止まると思います。なぜなら、ホテルの供給が追いつかないことが1つ。もう1つ、高くなるとそろそろお客さんが敬遠し始めるんです。「別に日本に行かなくても、もっと安い国のホテルに行こう」と。我々は旅行業を長くやっていますから、そのあたりの按配は経験値でわかりますから。

いま、東京のホテル稼働率は軒並み80%以上ですし、大阪は90%以上だと思いますが、ということは飽和状態に来ているのです。次に何が起こるかと言えば、宿泊料金を上げていくんですよ。でも限度がありますから、ある価格帯を超えてくるとお客さんがそっぽを向いて来なくなる。アジアの大航海時代には、LCCとLCHの両方が必要である、というのが我々の考え方です。

―― 最近はトーンダウンしていますが、カジノ誘致論議はどう考えますか。一部では横浜市と大阪市が有力と報じられましたが。

澤田 地方カジノとしては、HTBなんかはピッタリかもしれませんね。いずれにしろ、売り物にエンターテインメントやショーがないと、カジノだけでは博打のみですから、よくない。米国のラスベガスは、売り上げの半分以上がエンターテインメントですから。特に、地方でやるならそういうふうにもっていかなくちゃいけないでしょう。ただ、地方で初期投資を何千億円もかけてカジノで採算が取れるところがあるかと言えば、たぶん難しいですね。

いまやシンガポールやフィリピンにマカオと、あちこちでカジノができて競争の時代になっていますから、中途半端なカジノを作ってしまうとダメです。カジノビジネスもそんなに甘くはないと思いますが、国として、やるのであればやる、やらないのであればやらない、と早く決めたほうがいい。

―― HTBではこれまで、次々とお客さんを飽きさせない打ち手を繰り出してきました。花の王国から始まって光の王国、今年は健康王国が新しいコンセプトですね。

澤田 HTBはモナコの広さがあるんです。で、モナコは1つの都市であり国でしょう。HTBの園内は私有地ですから規制がない。だからいろいろなチャレンジができます。

世代的なことで言えば、シニアは花やショーを好みます。親御さんは適度に園内のアトラクションを楽しみ、ゲームやアドベンチャーパークはヤングに喜ばれる。つまり、HTBは3世代に喜ばれるのです。ゴールデンウイークはファミリーやヤングが主力で、その後は100万本のバラ園。これはシニアが来られます。そうやって、時期によってマーケットを変えているわけです。我々はディズニーさんやユニバーサルスタジオさんの真似をしても勝てません。

フロントを担当するロボットの「アクトロイド」。

―― 澤田さんが目指すのは、単なるテーマパークでなく、観光ビジネス都市だそうですね。

澤田 そう、観光ビジネス都市の中にテーマパークもあるという考え方です。ですから将来、「変なホテル」のような最先端ホテルをいずれ、全世界に出していきたいですし、来る食料不足の時代のために世界最先端の植物工場も作りたいですね。

あるいはエネルギー問題の研究でも、すでに我々は太陽光発電設備を持っていますし、今秋からは地熱発電ビジネスもやります。HTBのある九州はだいたい、温泉などを利用して地熱発電開発に熱心ですから。ほかに、原子力発電よりもっと安く電気を作る方法はないかといった研究もしています。

LCHのほうは、HTB内の「変なホテル」をゼロ号店と言っていますが、これを改良したものをラグーナ蒲郡(愛知県)で作ろうと。それが1号店。で、うまくいったらアジアに1つ作って3号店。それが終わり次第、直営とフランチャイズの両方で世界に広げていきます。

―― 最後に、日本が観光立国になるための条件は何でしょうか。

澤田 日本には観光資源は豊富にあります。気を付けないといけないのは、インフラをきちんと整備しながら、ステッブ・バイ・ステップで増やしていくこと。サービス面が落ちたり価格が高くなるのはダメ。ですから、インバウンドは急激に伸ばさないほうがいい。それができれば東京五輪後も大丈夫でしょう。

最初はいわばゴールデンルートで、海外から東京に来たらまず箱根に行ってもらって富士山を見て、その後、京都に行き、関西空港から帰っていただくというのが主流です。それが北海道や東北、九州へも足を伸ばしてもらえるようになれば、リピーターがどんどん増えてくる。そこを焦って増やせ増やせといっても値段は無茶苦茶上がる、サービスも一挙に押し寄せてくるから落ちる、インフラも追いつかない、では来なくなります。毎年、インバウンドで1割か2割伸びれば十分でしょう。ベンチャー企業もそうですが、急成長すると必ず反動が起きますから。そこだけですね、ちょっと危惧するのは。

HTBもそんなに一気に来ていただかなくていい。「ホテルヨーロッパには長期団体客はお泊めしません」と言っています。それでも来られるんですが(笑)、申し訳ないですけどそこは抑えています。

(聞き手=本誌編集委員・河野圭祐)

加留部 淳 豊田通商社長

かるべ・じゅん 1953年7月1日生まれ。神奈川県出身。76年横浜国立大学工学部電気工学科卒。同年豊田通商に入社。99年物流部長、2004年取締役入り。06年執行役員、08年常務執行役員、11年6月末より現職。学生時代はバスケットボール部に所属。座右の銘は着眼大局、着手小局。

〔昨年、豊田通商が近畿大学と提携して卵から育てるマグロの“完全養殖”事業に参入(養殖事業そのものは2010年に業務提携)するというニュースが大きな話題になった。11年に同社の社長に就いた加留部淳氏は、就任後初めての出張が近大水産研究所で、同研究所の宮下盛所長と意気投合。今後は豊通と近大のタッグで完全養殖マグロの生産を順次拡大し、海外へも輸出していく計画だ〕

もともと当社は人材育成には力を入れ、いろいろな研修プログラムを用意していますが、その中に若い社員の事業創造チャレンジのプログラムがあるんです。自分たちでまず研究し、社内外の先輩や識者の意見も聞いて新事業案を作らせるものですが、その過程で「ぜひ、近大さんの販売や養殖のお手伝いをしたい」と提案してきた社員がいましてね。

面白い事業プログラムだったので、当時の経営陣が「やってみろよ」と。で、動き始めて実際に予算もつけ、近大さんにもお話をしに行ってというのがスタートでした。こういう社内提案制度は、起業家精神の醸成にすごく必要だと思います。もう1つ、マグロの漁獲量が減る一方で、需要は日本や東南アジアを中心に増えているわけですから、商社のビジネスとして意義がある。会社としてもやる意味があるし、若い社員を育てる点でも有効、その2つの観点から全面的にバックアップしています。

もちろん、ほかの商社でも水産系ビジネスには力を入れています。その中で、我々は違う土俵で戦うケースもありますし、どうしても同じ土俵の時は、真っ向勝負だと当社の企業体力では勝てないわけですから、戦い方を考えないといけない。そこは全社員と共有しています。そういう意味でも、他社が手がけていないマグロの完全養殖事業は非常に面白いビジネスですね。

近大とマグロの完全養殖事業で提携。左端が宮下盛・近大水産研究所長、右から2人目が加留部社長(2014年7月の会見)。

〔近大とのタッグは話題性が大きかったが、豊通という会社全体として見れば1事業の域は出ていない。これに対し、加留部氏が12年末に決断した買収案件は全社横断的な規模だ。当時の為替レートで同社では過去最大となる、2340億円を投じて買収したフランスの商社、CFAO(セーファーオー)がそれ。CFAOは、30年には中国を上回る巨大市場になると目されるアフリカ市場で強固な事業基盤を持ち、とりわけフランス語圏の多いアフリカ西側地域で圧倒的な商権を持っている〕

過去最大の投資ですから、我々もものすごく慎重に考えましたし、私も実際に現場を見に行きましたが、先方も傘下の自動車販売会社の修理工場とか、結構オープンに見せてくれましてね。当社とはDNAが合いそうだなと。

もう1つ、彼らは自動車関連事業以外もたとえば医薬関係、あるいはオランダのハイネケンと一緒に合弁工場を手がけるほか、BICブランドのボールペンなど、プラスチック成型品の生産なども手がけていて当社と親和性が高かったのです。

海外に商社という業態はあまりないですが、彼らは自分たちのことをはっきり「商社だ」と言いますから。ですから豊通がやっている事業はすぐに理解してもらえましたし、右から左のトレーディングだけでなく、彼らは工場を持ってモノづくりまで踏み込んでいるので、(トヨタグループの豊通と)お互いの理解はすごく早かったですね。

唯一、気になったのは若手社員の意識でした。若い社員が果たしてアフリカの地でビジネスをやってくれるのかどうか。そこで数人の若手に聞いてみたところ「この買収案件はいいし、アフリカは将来、伸びる市場だからやりましょうよ」と。そういう声に最後、後押しをしてもらえたようなところもあるんです。“一人称”という言葉を当社ではよく使うんですが、一人称、つまり当事者意識をもってやっていく気持ちがあるかどうかが大事ですから。

独自戦略を掲げる加留部氏。

〔前述したように、CFAOは歴史的にアフリカ西海岸エリアの市場を得意とし、豊通は東海岸に強みを持っていたため、エリア補完も綺麗に成立した〕

地域的、事業的な割り振りで言えば、自動車関係はお互いの強みなのでしっかりやっていこうと。アフリカ西海岸で当社が細々とやっていたテリトリーは全部、CFAOに渡しています。物流の共通化なども進めて、お互いの事業効率を高めてきていますし、トヨタ車の販売や物流もCFAOと一緒にやっています。

当社としてはマルチブランドを扱うつもりはあまりなくて、トヨタと日野自動車、スバル(=富士重工)の商品を扱うわけですが、CFAOはマルチブランドなので、たとえば今年、アフリカでフォルクスワーゲンとのビジネスも決めました。

当社はケニアでトヨタ車を扱っていますが、CFAOはケニアにVW車を持ってくるわけです。CFAOは豊通の子会社なのにと一瞬、矛盾するような印象を持たれるかもしれません。我々はトヨタ車で現地シェアナンバー1を取りたいけれども、彼らもVW車でナンバー2を取ればいい。そういう組み合わせみたいなものができてくると思うんです。

いずれにしても、自動車関係のビジネスはお互いに共通しているので、この分野はオーガニックな成長で伸ばしていけるでしょう。一方、医薬品関係はいま、彼らもどんどん伸ばしていて、我々も日本の製薬メーカーを紹介したりといったサポートをしています。

〔豊通がCFAOを買収したことで、新たな効果も表れてきている。たとえば、前述したCFAOが合弁で手がけるハイネケンの工場運営会社。豊通の傘下に入る前は、CFAOの株主が収益はすべて配当で還元してほしいと要請していたため、新しい投資ができなかったのだが、豊通が入ったことでロングタームで事業を見るようになってくれたのだ〕

私もハイネケンの合弁会社社長に会って話をしました。先方も理解してくれて、生産国もコンゴだけだったのを別の国でも展開しようという話に発展しましたしね。さらに、フランス大手スーパーのカルフール。CFAOがカルフールとの合弁でコートジボアールで店舗を出しますけど、これも私がカルフールの社長とお会いし、アフリカ8カ国で展開することを決めました。

日系メーカーとではこんな事例もあります。ヤマハ発動機のオートバイを生産する合弁会社をCFAOがナイジェリアで作るのですが、彼らもヤマハとのお付き合いは従前からあったものの、それほど深かったわけではありません。

一方で、我々は日本でも(ヤマハと)いろいろなビジネスをやらせていただいているので、この合弁話を提案したら了承してくださり、出資比率も50%ずつでOKしてくれたんです。CFAOは豊通の資本が入っている会社だからと、全幅の信頼を置いていただけた。普通は、日本のメーカーが現地へ出るのに50%ずつというのはあまりなく、イニシアチブは日本のメーカー側が取るものだからです。

そういうCFAOとの協業ロードマップは10年スパンで立てていまして、私もCFAOの首脳もお互いに行き来しています。フェース・トゥー・フェースで、年に4回ぐらいは顔を合わせているでしょうか。それ以外にも毎月、テレビ電話での会議も1時間半ぐらいかけて実施し、いまの経営課題や将来の絵図などをお互い共有化するようにしています。

〔豊通には、TRY1という経営ビジョンがある。これは収益比率として自動車と非自動車の割合を均等にしていき、さらに20年にはライフ&コミュニティ、アース&リソース、モビリティの3分野の収益比率を1対1対1にするというものだ。CFAOをテコにしたアフリカビジネスの拡大も、TRY1計画達成に寄与する部分は大きいだろう〕

いまでもCFAOは1億ユーロぐらいの純利益を上げていますから、それだけでも我々は彼らのプロフィットを(連結決算で)取り込むことができますし、プラス、将来的な絵図という意味でも、お互いにステップ・バイ・ステップで各事業を伸ばしていくことで、TRY1の実現にすごく貢献するはずです。

〔総合商社といえば近年、資源ビジネスで荒稼ぎしてきたイメージが強かったが、資源価格の市況に大きく左右されるリスクがあることは、住友商事や丸紅が資源価格の大幅な下落などで多額の減損を強いられたことでも明らか。とはいえ、こうしたリスクテイクは、総合商社にとってはいわばレーゾンデートルでもあり、投資するしないの判断は難しい〕

資源といってもいろいろあると思います。いまさら石炭や鉄鉱石の採掘ビジネスにお金をガンガンつぎこんでもダメ。また、シェールガスやシェールオイルも私が社長になった頃に他社がみんなやり出して、社内でも「やりたい」という声が多かったのは事実です。でも、よく調べてみたら、当社はすでに周回遅れ、しかも1周でなく2周も3周も遅れている。「これでは高値掴みしてしまう可能性があるし、投資金額も大きいのでやめておきなさい」と、社内でかなり明確に言いました。

ですから、我々はもっとニッチで別な土俵で勝負していこうと。たとえば、チリで開発しているヨード。これはイソジンのうがい薬、レントゲンを撮る時の造影剤でも使うんですが、ヨード産地は日本、米国、チリと世界で3カ国しかありません。当社はその全部の産地で開発拠点を持っているので、将来的には取り扱いシェアを15%まで高めたいと考えています。

ほかにも、アルゼンチンではこれからの自動車ビジネスに直結する、リチウム関連の鉱山事業を昨年から始めましたし、豊通らしさというんでしょうか、ニッチキラーでもいいからウチらしさが出て、かつ上位の商社とも十分に戦えるビジネス分野でやっていこう、というのが当社の基本ポリシーです。

〔目下、前述したTRY1達成に向けて歩を進める豊通だが、現在の非自動車ビジネス拡大の基盤を整えたともいえるのが、06年に旧トーメンと合併したこと。トーメンが持っていた化学品や食料といった主力事業分野を得たことで、総合商社としての幅が各段に広がったのだ〕

実際、事業ポートフォリオが広がって、合併は結果として大正解でした。エネルギーや電力関係のビジネスはいま、一部を除いてすごくうまくいっているんですが、こうしたジャンルは豊通のままだったら絶対に出てきていないビジネスですね。

豊通はもともとが自動車関連ビジネスメインでしたから、農耕民族なんです。畑を耕して種をまいて、雑草をとって肥料や水をやってと。それが狩猟民族(=トーメン)と見事に化学反応したという感じ。狩猟民族の人も農耕民族から学んでもらえたし、お互いの良さを認め合ってすごくいい合併だったと思います。

〔加留部氏は横浜国立大学工学部出身だが、就職活動では「とにかく商売がやりたくてしかたがなかった」と述懐するように、入社試験は商社しか受けなかったという〕

私は1976年の入社ですが、当時は就職が全般的に厳しくなり始めた頃で、「商社冬の時代」になりかけていた難しい時期。各商社とも採用人数を絞り、狭き門になっていました。それでも私はとにかく商社に行きたくて、最初に内定をくれたのが豊通だったんです。商社としては規模は小さいけれど、その分、若手にも仕事を任せてくれるんじゃないかと。トヨタグループだから財務基盤もしっかりしていましたしね。

〔豊通入社後は3年目に米国駐在となり、米国でのビジネスで5年間揉まれて逞しくなった後に帰国。国内で6年過ごして結婚後、再び渡米して9年間駐在した。こうした国際経験豊富な加留部氏だけに、昨年からは入社7年目までの社員を対象に、駐在でも長期の研修でも語学留学でもいいから、とにかく一度、海外へ出ることを奨励している。

ただし、加留部氏はほかの商社との戦いにおいては、純利益で何位といった相対的な物差しでなく、あくまで豊通としてどうなのかという基準で考えると強調する〕

2年か3年前、社員みんなにメールを打った時に触れましたが、何大商社とか何位であるとかは、私はまったく関心がないんです。自分たちが目指す方向に向かえているかが大事ですから。たとえば敵失があって他社の順位が下がったとします。仮に順位を純利益で測ったとして、「他社が失敗してウチが5位になったところで君たちは嬉しいか? 私は嬉しくないよ」と。

社員向けのメッセージメールは年に8回か9回出していますが、ある時、新入社員から「何位を目指しますか?」という質問を受けた時も同じことを言いました。各社ごと、事業ポートフォリオがかなり違いますし、順位は関係ない。自分たちのビジネスがどうなのか、常にそこを自問自答し検証することが正しい道だと考えます。

(構成=本誌編集委員・河野圭祐)

男性用シャンプーで不動の地位を築いたのが、アンファーの「スカルプD」。ベストセラー商品となったスカルプDが市販されたのは、ちょうど10年前の2005年のことだった。その生みの親が、アンファーでシニアフェローを務める波間隆則さんである。

「スカルプD」の生みの親、波間隆則さん。

05年にスカルプDが世に出るまで、アンファー社内ではどんな議論や試行錯誤を経てきたのか。さっそく波間さんに語ってもらおう。

「もともと、この商品は頭髪クリニック内だけで販売していたものなんです。薄毛に悩む患者さんが来られて治療を受け、つけ薬や飲み薬は処方されるんですけど、『日常のケアはどうしたらいいですか?』と医師が聞かれるんですね。シャンプーが実は頭皮に良くないとか、シャンプーが悪さをして抜け毛を起こすみたいな話はいまもありますが、ならば、おススメできるシャンプーを自分たちで作ろうじゃないかと。

皮膚科の先生といろいろ議論した結果、『髪の毛は皮膚から育つものなので、重要なのは頭皮。髪より頭皮をケアするほうが大切で、いくら髪の毛にコンディショニングを施しても傷んだ髪の細胞は簡単には変わらない。治療で考えるべきは髪の毛ではなく頭皮にあり』という、スカルプDの原点が生まれました」

髪を洗うのと頭皮を洗うのとでは当然、シャンプーの成分構成などが違ってくる。そのため、当初は髪の毛がゴワゴワになったりして、潤いや艶といったシャンプーのイメージとは異なる商品になった。クリニックの患者からは「あまり使用感が良くない」といった声も寄せられたが、一方で「髪の毛にコシやボリューム感が出た」とポジティブに受け止める声も。

そうこうしているうち、あるバイヤーとの出会いがあって市販化計画が実際に動きだした。発売当初の価格は1本税込み7350円。シャンプーというより、昔、資生堂やカネボウが出していた育毛剤の「不老林」や「薬用紫電改」に近い価格帯だ。

スカルプDで圧巻なのは、05年以降毎年、商品の中身をリニューアルしていること。今年4月に投入したもので11代目を数える。

「最初の頃、クリニックのみで販売していたこともあって、患者さんからの声がダイレクトに来るわけです。それに応えないといけない。たとえば、シャンプーの匂いが嫌だとか泡切れが悪いとか。それで毎年、変えていくことにしました。それが慣例化していく過程で、機能性ももっと上げていこうと」

08年からイメージキャラクターに雨上がり決死隊を起用し、スカルプDと言えば宮迫博之さんのCMというのも定着した。スカルプDが他社の後追いを受けるほど、認知度と評価を得たという証でもある。毎年のリニューアルは、先手を打って他社に真似される前に新商品を出していく狙いもあった。

ただし、毎年商品をリニューアルするとなれば、波間さんをはじめとした開発スタッフは、プレッシャーとの戦いに向き合うことになる。

「この商品は医薬部外品で、化粧品とは違います。なので、新商品の申請をして厚労省から認可を受けるまでに半年かかるのです。リニューアルまで1年あるとはいえ、半年間はその申請に取られてしまうわけで、そうしたタイトスケジュールの中でリニューアルを実現していかなくてはいけないですからね」

その過密スケジュールに追われながら、毎年、商品の完成度を上げていけるところが、波間さんをはじめとしたスタッフたちの凄腕のゆえんだろう。

「大きく変革したのは、黒から赤のパッケージに変えた頃です。界面活性剤という洗浄成分があるのですが、12年の商品から当社で新開発したオリジナル活性剤を入れました。使用感は変わっていませんが、その年から、技術的にはすごく飛躍して変わっています。そこの壁を乗り越えるのがすごく大変でしたね」

これまで頭皮環境改善や育毛成分などを重視し、9代目の商品では髪の毛を太くするといった機能が新しく加わるなど、商品機能は毎年進化している。今回の11代目では、頭髪専門クリニックでもおススメしやすいシャンプーという、いわば原点に戻ることをコンセプトに掲げた。

一番奥から数えて11代目となった「スカルプD」最新版。

「11代目は、“遺伝に立ち向かう”というコンセプトタイトルをつけています。遺伝は薄毛や脱毛症の要因という点で高い割合を占めていることはわかっていますが、それ以外の原因もあります。最近の用語で言うと、エピジェネティックス(遺伝子と環境要因の懸け橋となるもの)と言うのですが、心筋梗塞や脳梗塞などの病気でもエピジェネティックスは言われていて、疾病は環境によっても発症度合がかなり変わるのです」

11代目では洗浄成分30%、頭皮ケア成分70%の配合だが、頭髪洗浄目的のシャンプーは洗浄成分と水で大半を占め、頭皮ケア成分は5%程度しかない。また、頭皮ケア成分で使用していた、独自開発の豆乳発酵液を黒豆にバージョンアップし、より多くのポリフェノール成分を含ませることに成功した。

発売当時、7350円だったスカルプDは現在、税込みで3900円。石油系界面活性剤や合成着色料、合成香料、フェノキシエタノールなどを一切使用していないスカルプDは、ブランドを守るためにも値崩れしやすいドラッグストアには流通させず、自社のネット通販やロフト、東急ハンズなどの専門店に限定している。波間氏はこう結んだ。

「頭皮を洗うという文化は、海外の国は日本よりもっとないですが、日本にこの文化を根付かせたいですね。いまではトイレにウォッシュレットがあるのが当たり前になったように、頭皮を洗うことも当たり前にしたい。髪を洗うより頭皮を洗うことの裾野を広げたいのです」

近藤 繁 ココペリインキュベート社長

こんどう・しげる 1978年生まれ。2002年慶應義塾大学理工学部情報工学科を卒業し、みずほ銀行入行。06年ITベンチャー企業に転職、上場準備に携わる。07年にココペリインキュベートを設立。中小企業支援サービスを手掛けている。

―― 社名にある「ココペリ」とはどういう意味ですか。

ネイティブアメリカンたちの間で伝わる豊穣の神です。ココペリが町に来ると、にぎやかになり豊かになる。それにあやかりました。

―― 起業は2007年ですが、その前は銀行員だったそうですね。

02年に慶応大学を卒業し、みずほ銀行に入行しました。そこで中小企業への融資業務を行っていたのですが、27歳の時に知り合いのIT企業の社長から、上場するから手伝ってほしいと言われ、転職しました。ところが、1年半後、その会社は倒産してしまった。

メンタル的には大変でした。半年ほど、知人との連絡を絶ったほどです。でもずっと引きこもっているわけにはいきませんから、この会社を立ち上げました。当初は、財務や資金調達、企業再生のコンサルティングが主な業務でした。

―― 再就職しようとは思わなかったんですか。

思わなかったですね。いま考えても、なぜ起業するしかないと思ったのか、よくわかりません。でもいろんな人が紹介してくれたこともあり、滑り出しは順調でした。

2年目には、「東京経理・給与計算代行センター」を立ち上げ、これが主たる業務となりました。このセンターは、名前のとおり、企業の経理業務をアウトソーシングするというものです。中小・ベンチャー企業では、経理作業に人手を割くことができない会社がたくさんあります。このお手伝いをしようと考えたのです。

いまでは「給与計算代行」で検索すると、東京経理・給与代行センターのホームページがいちばん上にくるようになりましたし、クライアントも増えています。

―― 経理業務のアウトソーシング会社はほかにいくらでもあります。その中で選ばれるのは、やはり価格ですか。

最初はそうでした。このビジネスを始めた時、当社の料金はダントツに安かった。でもいまでは他社も追随したため、それほど差はありません。

そこでいま、安さから質への転換を図っています。このビジネスは安定性はあるけれど利益率が低いという欠点があります。しかも労働集約型なので、仮にクライアントが急激に増えても対応できない。そこで量を追うのではなく質を上げてクライアントの満足度を上げていく。

まず手始めにプライバシーマーク(Pマーク=個人情報保護に関して一定の要件を満たした事業者だけが使用を認められる商標)の取得を目指しています。情報漏洩問題がよくニュースになりますが、マイナンバー制度が始まることもあり、個人情報を守ることが今後ますます重要になってきます。そこでPマークを取得して、委託する側にも安心してこのサービスを利用していただきたいと考えています。

―― 最近「SHARES」(シェアーズ)というサービスを始めたそうですね。

ええ。これは、昨年1月に始めた「シェアde顧問」というサービスがベースになっています。

銀行員時代からずっと思っていたのですが、中小企業の経営者はいろんなことで悩んでいます。でも相談に乗ってくれるのは契約している税理士ぐらいのものです。本当は弁護士や社会保険労務士にも相談したいけれど、顧問契約する余裕は中小企業にはありません。そのため相談したくてもできないというのが実際です。

一方、いわゆる「士業」と呼ばれる人たちも、中小企業やベンチャー企業に興味がある。だけど、本当にお金を払ってもらえるのか不安を感じていた。そのミスマッチを、当社が間に入ることで埋めていく。

仕組みは加入者がウェブ上で士業の顧問をシェアするというものです。ウェブ上で悩みを相談し、ウェブ上でそれに答える。こうすることによって、低料金で顧問同様のサービスを受けることができる。

このサービスも多くの企業から喜んでいただいたのですが、今年3月に、試しにスポット相談というのをやってみたところ、すごく反応がよかった。そこで事業そのものをスポット相談に切り替えることにして6月に名前もシェアーズへと変更しました。

―― 利用者はどのような手続きを踏むのですか。

何か相談したいことがあったら、シェアーズのHPから見積もりを無料で依頼することができます。

たとえば本社を移転したなら、HPから「経営管理・財務会計」→「会社を移転する」と進むと、その際に必要な手続きのメニューが出てきます。その中の相談したい項目にチェックを入れて依頼する。すると、それに対して登録している専門家の方たちが解決策を提案してきます。その中からもっとも適した提案を選んで発注。クレジットカードか銀行振り込みで支払いが完了すると、詳細な相談が可能になります。それで問題を解決する、という手順です。

―― クラウドソーシングの一種ですね。発注金額に応じた手数料がココペリの収入となるわけですか。

いいえ。いまは紹介料や手数料は取らずに無料でサービスしています。なぜなら、いまはできるだけ多くの人に利用してほしいし、多くの専門家に登録していただいて、中小企業経営者の悩み相談のプラットフォームを構築したい。そうなればマネタイズの方法はいくらでもあると思っています。

―― どのくらいの利用者を見込んでいるのですか。

2年後の、10万社、登録士業1000人が目標です。しかもその先にはいろんな可能性がある。クラウドサービスの普及により、さまざまなデータと連携できるようになりました。たとえばシェアーズと会計データが連携すれば、その会計データに基づき、こちらから経営上の問題を指摘し、相談に乗ることも可能です。これによって経営上のリスクを未然に防ぐことができる。そうなれば、いま以上に中小企業のお役に立てるようになるはずです。