NHK連続テレビ小説「マッサン」が好調だ。視聴率はここ数年で最も高い。このドラマをより面白くしているのが、堤真一演じる鴨居商店の大将、鴨居欣次郎の存在だ。モデルとなったのは、サントリーの創業者である鳥井信治郞。ドラマの中で鴨居は「やってみなはれ」を連発しているが、これは鳥井の口癖でもあり、サントリーのDNAでもある。米ビーム社の買収や、新浪剛史会長のスカウトなど、いまでもサントリーは世間を驚かせ続けている。これも「やってみなはれ」精神の発露である。

『ウイスキー・バイブル』という本がある。世界一のウイスキー評論家とされるジム・マレー氏が毎年出版しているウイスキーのガイド本で、その年に販売されたウイスキーをマレー氏が吟味し評価するものだ。

世界一となった「山崎」

そのウイスキー・バイブルの2015年版で、サントリーが発売した「山崎シングルモルト・シェリーカスク2013」が世界最高のウイスキーとして評価された。日本のウイスキーが同書でトップに輝いたのはこれが初めて。国産ウイスキーとしては最高の栄誉を手にしたことになる。

受賞した山崎シェリーカスクは、大阪府にあるサントリー山崎工場で蒸留されたモルトウイスキーを、一度シェリー酒を貯留した樽で貯留したもの。マレー氏はこの「山崎」を、「言葉にできないほど」と最大級に評価、過去最高得点に並ぶ100点満点で97.5点をつけた。

「1990年代に日本を頻繁に訪れたが、その時に素晴らしい蒸留所だと思ったのは白州(サントリー)と余市(ニッカ)で、山崎はOKという評価だった。それがこの5~6年、ぐんぐんと追い上げ、いまや抜きん出てベストに輝いた。製造過程での品質管理や樽を選ぶ厳選された目などが、今回の結果に結びついた」(マレー氏)

山崎工場は、日本に初めて誕生したウイスキー醸造所だ。初代工場長は、現在NHK連続テレビ小説「マッサン」のモデルとなった竹鶴政孝。のちのニッカの創業者だ。同じドラマの登場人物、鴨居商店大将の鴨居欣次郎のモデルであるサントリー創業者の鳥井信治郎がスコットランドでウイスキー造りを学んだ竹鶴を招き、山崎工場を造らせた。

それまで日本で飲まれていたウイスキーは輸入品か、あるいは国産とは謳っていても、合成酒に色と香りをつけてウイスキーらしく味付けしたものばかりだった。山崎工場の完成によって、日本のウイスキー造りが始まった。1924年のことだった。

世界一となった「山崎」を生んだサントリー山崎工場。

それから90年後に、山崎工場の名を冠したウイスキーが世界一に選ばれた。これはそのまま日本ウイスキーの成長の軌跡でもある。

信治郎がウイスキー造りを決意した時、サントリー(当時は寿屋)の社員はみな反対した。

というのも、ウイスキーは仕込みから出荷まで長い時間がかかる。その間、資金が眠り続ける。当時は「赤玉ポートワイン」の販売が好調だったが、その利益のほぼすべてをウイスキーに継ぎ込むことになる。しかも、そうやって造ったウイスキーが、果たして日本人に受け入れられるかどうかは未知数だった。抵抗するのは当然だ。

そういう時に信治郎が発したのが「やってみなはれ」という言葉だった。

これが信治郎の口癖だった。

「やってみなはれ、やらなわからしまへんで」

創業者の鳥井信治郎

信治郎は創業社長らしい、天才型の経営者だった。時代の空気に敏感で、何が当たるか見極めることが得意だっただけでなく、自らムーブメントをつくることができた。赤玉ポートワインの販売に際しては広告を最大限活用、さらには日本初のヌードポスターをつくって酒販店に配布したほか、オペラ団を結成し、全国各地を巡回しPRを行っている。アイデアと実行力を兼ね備えていた。

周囲は大変だった。ウイスキー事業に続いて信治郎は買収によりビール事業にも手を出すが、当時の金庫番は「金繰りなんぞ考えんとパッと買うてしもて、わて一人、なんぼ往生したかわかれへん」と嘆いていたという。

信治郎はワインやウイスキー、ビールだけでなく、紅茶やジュース、さらには半練歯磨きにまで手を出した。それに対して社員が抵抗を示すと「やってみなはれ」の言葉が飛んでくる。そして、やるとなったら徹底的に任せてみる。

引き受けたほうも、なんとか期待に応えようと知恵を絞ってやってみると、何かしらの解決策がうまれてくる。結果的には自分が思っていたよりもうまくいくケースも多かった。それによってサントリーの社員は成長し、サントリーの業績も伸びていった。

操業間もない頃の山崎工場。

「やってみなはれ」という言葉が一般的に知られようになったのは、1969年に発行されたサントリー70年史によるところが大きい。この70年史は、文章と写真集の2冊からなる豪華本で、文章は、ともにサントリー宣伝部に勤めていた、直木賞作家の山口瞳と、芥川賞作家の開高健が執筆するという、なんとも贅沢なものだった。この70年史のタイトルが「やってみなはれ、みとくんなはれ」だった。これによって「やってみなはれ」は、サントリーの社風として一般的に認知されることになった。

そしてこの精神は、いまもサントリーに根付いている。ただし、信治郎の時代と現代とでは、大きな違いがひとつある。

「『やってみなはれ』は、未知の分野に挑戦する姿勢を表したものですが、創業者の時代は、上意下達でした。信治郎が決めて、社員を説得するために使われた。ところがいまは違います。下から提案されたものに対して、責任と権限を与えて任せる。社員の自主性を尊重する『やってみなはれ』になっているのです」(サントリー幹部社員)

つまり同じ言葉でも意味が大きく変わっている。そうなったのは2代目社長の佐治敬三の時代だった。

「佐治は、上意下達ではいかん、現場からいろんな提案が沸き立つように出てこなければならない、と考えていた。上はリスクを取ってやらせてみる。だから佐治はよく、『やってみなはれ、やらせてみなはれ』と言っていました」(同)

佐治敬三自身も、父・信治郎の時代に一度頓挫したビール事業へ再参入を決めるなど、リーダーシップを発揮して新規分野に挑戦する経営者だったが、同時に、サントリーがさらなる成長を果たすためにも、社員がいきいきと働く活気あふれる会社にすることが必要だと考えた。そこで「やってみなはれ」の方向転換を目指したのだ。

それが、いまに続くサントリーのDNAとなっている。

2代社長の佐治敬三(中央)と3代社長の鳥井信一郎(右)、左は宮崎緑さん。

サントリーの経営のバトンは、創業者の信治郎から、次男の佐治敬三へ、敬三から、信治郎の長男・富太郎の長男である鳥井信一郎へ、信一郎から、敬三の長男の佐治信忠現会長、そしてローソンから招いた新浪剛史社長へと引き継がれている。そして「やってみなはれ」精神も、経営者が代わろうとも、そのまま引き継がれているという。

企業のDNAの継承は意外とむずかしい。創業者やその苦労を間近に見てきた人間がいる間はいいのだが、そうした人たちがいなくなると、途端に風化し始める。言葉として伝えていくのは簡単だが、中身が伴っていなければ、伝わっていないのと同様だ。

「やってみなはれ」は、前述のように未知の分野に挑戦する姿勢である。これはすなわちベンチャースピリットに他ならない。サントリーの企業規模が小さいうちは、チャレンジしなければ生き残ることさえむずかしかった。しかしいまやサントリーは売上高2兆円を超える巨大企業である。事業領域も酒類だけでなく食品や飲料、医薬・健康食品まで多岐にわたる。

こうなると、ベンチャースピリットを持ち続けるのは至難だ。何より新入社員は、大企業としてのサントリーを志望して入った人たちばかりだ。この社員に、創業期と同じようなチャレンジ精神を持てといっても無理がある。といって、それをほうっておけば、あっという間に大企業がはびこり、企業は衰退へと向かってしまう。

それを防ぐこと、すなわちいつの時代になっても「やってみなはれ」精神を貫くことが、サントリーの歴代経営者に課せられた責務だった。

佐治会長などは常日頃から、「『やってみなはれ』は薄めてはならない」と口を酸っぱくして言っており、人材の採用や教育、そして評価制度などにも挑戦意識を高める工夫がされている。たとえば人事評価の中には「挑戦するか・しないか」の項目があり、重視されている。

次稿では、「角ハイボール」や「ザ・プレミアム・モルツ」といった、サントリーのヒット商品を生む際に、「やってみなはれ」精神がどのように活かされたかを紹介している。

その登場人物をはじめとしたサントリー社員が口を揃えるのが、「仕事にも慣れてくると、知らぬうちにマンネリになる。それをそのままにしておくと、決まって、なんで挑戦しないんだ! と怒られる」ということだ。しかも失敗しても、同じ失敗でないかぎり、再挑戦のチャンスが与えられる。何度も何度も失敗しながら、懲りることなく新しいビジネスに挑戦し、事業を成功に導いた社員も珍しくない。

その結果として、サントリーでは「挑戦しないことは悪」という風土が出来上がった。

「仕事を現状の延長線上で考えていると、よく上司から『小さくまとまってるんじゃないよ』と言われます。こう言われることで、自分の中で守りに入っていることに気づかされます」(若手社員)

サントリーらしいと思うのは、社内表彰制度として「やってみなはれ大賞」があることだ。これは、社内から上がってきた提案を、「いままでにない発想かどうか」「どうチャレンジし、どう壁を乗り越えたか」などといった視点から評価し、表彰するというもの。この制度ひとつとっても、サントリーが「やってみなはれ」に対して誇りを持つと同時に、その維持に最大限の努力をしていることがよくわかる。

ただし、「やってみなはれ」だからといって、何が何でも挑戦すればいいというわけではない。当然のことながら、提案が退けられることもある。

「通らなかった提案に共通するのは、考え方が甘かったり、一歩踏み込みが足りないケースが大半です。要するに、新しいことをやりたいなら、とことん考えろということです。そうした点を練り直したうえで、本人のどうしてもやりたいとの熱意が伝われば、上司としても応援したくなる。それがうまくいかない場合でも、本人が必死になって走り回っていると、意外なところから助っ人が現れるものなんです」(中堅社員)

2014年、サントリーには2つの大きな「やってみなはれ」があった。

1つは米蒸留酒最大手ビーム社の買収だ(買収後の社名はビームサントリー)。5月の買収終了後、佐治社長(当時)は次のように語っている。

「サントリーには創業以来、『やってみなはれ』という、新しい価値の創造に挑戦するチャレンジスピリットが、脈々と流れています。一方、ビーム社の200年を超える長い歴史にも、起業家精神と創造性、そして果敢な決断力が継承されてきた。両社の根幹をなす精神には、非常に共通している点があり、それもまた両社を結び付けた大きな要因です。今後、ビームサントリー社が、世界に向かって新たな可能性に挑戦する『やってみはなれ集団』として成長してくれるものと信じています」

社長交代会見に臨んだ佐治信忠会長(左)と新浪剛史社長。

続いて10月1日には、前ローソン会長の新浪剛史氏を社長に迎えるサプライズ人事があった。流通の最下流から最上流へ、180度の転身だった。

新浪社長のことを佐治会長は、「国際的な経営感覚、はつらつとした若さ、執念深さを持つ『やってみなはれ』な人だ」と評している。また新浪氏は佐治氏に会った時、「この人の『やってみなはれ』はすごいなと思った」という。「やってみなはれ」が2人を結びつけたともいえる。

2つの「やってみなはれ」は、果たしてどんな効果をもたらすのか。

NHKの連続テレビ小説「マッサン」では、いよいよ主人公マッサンが、ウイスキー造りのため、鴨居商店に入社する場面に入った。

マッサン(亀山政春)は、のちにニッカを創業する竹鶴政孝、鴨居商店は寿屋(サントリー)、そして鴨居商店の大将、鴨居欣次郎はサントリー創業者の鳥井信治郎をそれぞれモデルとしていることは、いまさら言うまでもないだろう。

赤玉ポートワイン(右)と初期のサントリーウイスキー。

ドラマの中の鴨居は豪放磊落な男として描かれているが、信治郎はそれ以上だった。今号の表紙にも使った日本初のヌードポスターで赤玉ポートワインの宣伝をしたことでもわかるように、その大胆な発想と行動力は群を抜いていた。それがサントリー成長の原動力となった。

ウイスキー造りのために竹鶴をスカウトする際には年俸4000円、今の価値にして1億円以上の給料を払っている。これはスコットランドから蒸留技術者を招聘するために用意していた金額だが、当時の竹鶴はまだ20代、しかもスコットランドで蒸留技術を学んだとはいえ、何の実績もない。そんな男に対する報酬としてはあまりに破格だった。

竹鶴は寿屋で、一からウイスキー造りに取り組む。工場や、蒸留するポットスチルなどの製造機器も、すべて竹鶴が設計した。こうして1924年、サントリーの山崎蒸留所が完成、日本初のウイスキー造りが始まった。竹鶴が日本のウイスキーの父と言われるのはそのためだ。

しかし、その後、竹鶴は信治郎と袂を分かち、北海道でニッカを創業、自ら理想とするウイスキーづくりに取り組むことになる。

「マッサン」で、2人の別れがどのように描かれるか興味深いところだが、その原因は、ウイスキーに対する考え方の違いにあった。

竹鶴がスコットランドで親しまれている本格的なウイスキーを目指したのに対し、信治郎は、本物でありながらも、日本人に親しまれるウイスキーにこだわった。

竹鶴にウイスキー造りの全権を委ねながら、最終的な味を決めるブレンダ―の座を渡そうとしなかったのもそのためだ。

大正時代の寿屋の社員たち。前列中央が信治郎。隣の子供が長男・吉太郎。

1879年生まれの信治郎は、13歳で大阪・道修町の薬種問屋に丁稚奉公に出る。ここでの調合などの経験が信治郎の「鼻」をつくった。そしてこの鼻は、日本人の好む匂いと味に対してきわめて鋭敏だった。

寿屋の初期のヒット商品といえば「赤玉ポートワイン」だが、各酒屋が、同様に甘く味付けしたワインを販売していた。その中で赤玉が人気となったのは、宣伝方法が秀でていただけではなく、より上質なワインを輸入し、さらにはそれに日本人の好きな味付けをする技術に優れていたからだ。

これはウイスキーでも同じだった。ウイスキーに馴染みのない日本人に、スコッチ風の味を売ったところで売れるはずがないと信治郎は喝破した。造り方はスコッチと同じでも、最終的な味は日本人好みとする。それが竹鶴とは相容れなかった。

信治郎の生涯を描いた『美酒一代』(杉森久英著)という伝記には、こんな信治郎の言葉が紹介されている。

「ブレンドは、好きでないとでけるもんやない。好きやったら好きで、一生懸命やりなはれ。そしたら自然にでけるようになる」

サントリーのマスターブレンダーは、信治郎から息子の佐治敬三、そして孫の鳥井信吾(現副会長)へと引き継がれている。

サントリーの主力ビールである「ザ・プレミアム・モルツ」は、2003年の本格発売以来、一貫して、売り上げを伸ばし続けている。

ビールや発泡酒、第3のビールなど、いわゆるビール類には毎年たくさんの種類の新商品が発売されている。しかしその中から定番商品となるのはごくわずか。ましてや右肩上がりで伸びているのは極めて珍しい。

プレモルの躍進によって、ビール4社の業界地図にも地殻変動が起こった。4位が定位置だったサントリーが、サッポロを追い抜き3位に浮上。しかも事業開始以来の悲願だった黒字化も果たした。プレモルはサントリービール史上の一大エポックとなった。

毎年、販売量を伸ばし続けているサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」

サントリーがビール市場に参入したのは1963年4月のこと。しかしそこから遡ること35年。第1次ビール進出があった。それはまさに創業社長である鳥井信治郎の「やってみなはれ」の具現化だった。

1928年(昭和3年)、当時の寿屋は横浜にビール工場を持つ日英醸造(カスケードビール)を買収、ビール事業に進出する。「赤玉ポートワイン」で儲けた資金をもとに、大正期にウイスキー事業を始めていたが、信治郎は、仕込みから商品化まで時間のかかるウイスキーと、製造期間の短いビールの2本柱による経営を考えていた。

信治郎はカスケードビールを「オラガビール」と商品名を変えて値下げをし、さらには得意の宣伝攻勢をかけることでヒット商品に育て上げた。ところが危機を感じた大手メーカーが、自社の瓶がオラガビールに使われていると裁判を起こし、寿屋は敗訴する。こうなると新興メーカーは厳しい。

しかもウイスキー事業は相変わらず大量の資金を食い続けている。そこでやむなく信治郎は、ビール事業の売却を決意する。サントリービールの最初の挫折だった。

ビール事業復活に執念を見せたのは2代目社長の佐治敬三だった。しかし63年に再参入を果たしたものの、当時の市場はキリン、サッポロ、アサヒの寡占状態にあり、そこにサントリーが割って入るのは至難の技だった。67年には「純生」を発売、火入れしたラガービール全盛だった時代に生ビール旋風を起こしたものの、上位3社を脅かすには至らなかった。

潮目が変わったのが86年。サントリーは麦芽だけでつくった新ビール「モルツ」を発売、ヒットさせる。これにより3位アサヒの尻尾をつかまえかけたが、アサヒは翌年「スーパードライ」を発売、3位の座は再び遠のいた。しかし、モルツ、ドライ、さらにはキリンの「一番搾り」など、この頃を境に、ビールの味は大きく変わり、新しい味のビールが受け入れられる土壌が整ってきた。

そして2003年「ザ・プレミアム・モルツ」が発売される。これはもともと樽生限定品として1989年に発売された「モルツスーパープレミアム」がもとになっている。

この商品は開発担当者の山本隆三氏が「ピルスナービールの最高峰をめざして」開発したもので、2000年には缶製品を、さらに01年からは瓶製品も発売していた。

「私も山本と一緒に世界のビールを飲み歩きました。そうやって理想の味を追い求めました。その結果、厳選された二条大麦の麦芽を使用し、欧州産の『アロマホップ』をふんだんに使用、さらには一部の麦汁を2度煮沸する『ダブルデコクション製法』やホップの香りを最大限引き出す『アロマリッチホッピング製法』などを採用することにしました」

こう語るのは、サントリー商品開発研究部シニア・スペシャリストの磯江晃氏。この間、現在の佐治信忠会長など経営陣からは、「とにかくいいものをつくれ」と鼓舞されただけで、味などに対する注文はほとんどなかったという。

そうして世の中に送り出したビールは高い評価を受ける。

「当初は限定販売でしたが、とても評判がよかった。そこでより多くの人に手にとっていただきたいと考え、プレモルの商品化へとつながったのです」

それに先立つ1994年、サントリーは「ホップス」を発売、発泡酒という新たなジャンルを確立した。このような安いビール飲料が人気を集める一方で、限定のスーパープレミアムの評価も高かった。この状況が、ビール市場は二極化しているとの判断につながった。

ただしひとつの大きな障害があった。プレモルはモルツや他社の主力ビールより小売り価格で20円ほど高い。このハードルを乗り越えて、商品を手にしてもらわなければならない。そのハードルを大きく下げたのが、05年から07年まで3年連続のモンドセレクション「最高金賞」受賞だった。これがきっかけになり、「世界最高のビールはどんな味だ」と手に取る消費者が増え、さらにはリピーターも増えていった。

実際、最高金賞受賞をきっかけにプレモルの売り上げは大きく伸びた。08年、プレミアムビールの王者として長年君臨していたサッポロの「ヱビス」を追い抜き、さらにはビール類の総量でもサントリーはサッポロを抜いた。そしてビール事業は黒字化した。プレモルなくしてこの躍進はあり得なかった。

ビール再参入を果たした時の新聞広告(1963年)。

他社の真似ではない、思い切ったことをやる。「やってみなはれ」精神が実った結果だと見ることもできる。ただしこれは、長らく最下位メーカーとして甘んじていたからこそできたことでもある。他社と同じことをやっていたのでは永遠に追いつけない。そこでチャレンジしたらうまくいった、と言うことだってできるのだ。

その意味では、12年の味のリニューアルこそ、本来の意味での「やってみなはれ」なのかもしれない。商品の売り上げが伸び続けている時に、味のリニューアルを決断するのはむずかしい。それによって既存の顧客を失う可能性もあるからだ。ビール業界でも、過去に味を変えて失敗した例はいくつもある。

それでもプレモルは挑戦した。

「さらによいものにしようと、従来の二条大麦麦芽だけでなくダイヤモンド麦芽を加えることで、より上質なコクと旨味を引き出すことに成功しました」(磯江氏)

これが市場にどう評価されたかは、12年も13年も、販売数量が増え続けていることが答えである。

「世界最高峰のビールに選ばれたといっても、お客様の好みは日々変わってきます。そのためリニューアルする準備はいつでもしています。ですから、サントリーの場合、変えることが当たり前であって、変えないでいると怒られる。そしてもうひとつ、新しく何かやろうとした時に、『それはダメだ』と足を引っ張る人がいない。だから安心してチャレンジできるのだと思います」(同)

これも「やってみなはれ」の一端だ。

最近のサントリーのヒットといえば、何といってもウイスキー「角瓶」をソーダ水で割った「角ハイボール」だろう。

単にハイボールをリバイバルさせたというだけでなく、ウイスキーそのものに再び脚光を浴びさせたという意味でも、その功績は大きい。何しろ、サントリーがこのキャンペーンを始めるまでは、ウイスキーとは「年寄りの飲む酒」に成り下がっていた。ところが、角ハイプロジェクトによってその味を知った若者たちが、再びウイスキーを手に取ることが増えた。今後のウイスキーのマーケットを考えるうえでも、このプロジェクトの成功は非常に大きなものがある。

日本にウイスキーブームが起きたのは1950年代と言われている。水割りという飲み方が広まるにつれ、和食店でもウイスキーが飲まれるようになった。各家庭では輸入スコッチや、サントリーの「ロイヤル」などの高級ウイスキーが飾られていた。盆暮れの贈答品にも、ウイスキーはよく使われた。

日本国内のウイスキーの市場は83年に38万1000キロリットルを記録している。それに伴い、サントリーの業績も大きく伸びた。しかしこの後、酎ハイブームが起きたこともあり、特に若者を中心にウイスキーの市場は縮少していく。2008年の販売量は7万4100キロリットルだから、約5分の1にまで落ち込んだ。

それが、09年からは上昇に転じ、13年には10万5500キロリットルにまで回復する。角ハイが、その牽引役となった。

角ハイプロジェクトを担当した奈良匠氏。

この角ハイプロジェクトを担当したのが、サントリーウイスキー部の奈良匠氏だ。

奈良氏は2001年にサントリーに入社。まだ30代半ばである。「大学時代からウイスキーを好んで飲んでいましたが、ウイスキー好きの友人はほとんどいなかった」という。

入社から6年間は北海道支社で営業を担当していたが、07年に洋酒事業部に異動となる。学生時代からウイスキーに親しんでいた奈良氏にとって念願の部署だった。

ただし、前述のようにウイスキー市場は右肩下がり。若者のウイスキー離れは深刻だった。それをどうやって伸ばしていくか。大きな課題だった。

まず全国から情報を集めると、一部の地方都市で角ハイが人気を集めていることがわかった。「ウイスキーは食後酒のイメージがあるけれど、ハイボールにすることで食事にも合う。しかも角ハイならリーズナブルでビールよりも安い」ことが理由だった。そこでサントリーでは角ハイを仕掛けていくことを決めた。そしてその担当に、08年5月、奈良氏が選ばれた。プロジェクトの始動は3カ月後の8月だ。

奈良氏たちプロジェクトチームが目指したのは、若い人に飲んでもらうこと、そしてビールのように1杯目から飲んでもらうことだった。

「そこで考えたのが、グラスではなくジョッキで飲んでもらうスタイルでした」

いまでは居酒屋などで角ハイを頼むと、角瓶をデザインしたジョッキで出てくることが多い。ところが、当初、ジョッキで飲むことに対して社内から異論が出たという。というのもサントリーはウイスキーの会社であり、年齢が上に行けば行くほどウイスキーへのこだわりは強い。その人たちにしてみれば、「ウイスキーとはグラスで飲むもの。ジョッキとはおかしい」ということだったらしい。ウイスキーを愛すればこその思いだろう。しかし経営陣は「若い人の発想に任せてみよう」とジョッキ案を採用した。まさに「やってみなはれ」である。

同時に、角ハイのおいしい飲み方の提案も行った。最初の一口でファンになり、その後もリピーターになってもらうために必要なことだった。それが「こだわり3条+1」というもので、(1)温度にこだわり、ジョッキいっぱいに氷を入れる(2)炭酸圧を維持するため炭酸水は静かに注ぎ、あまりかきまぜない(3)角:炭酸水は1:4――が3カ条で、最後の「+1」は氷より先にレモンを軽く絞って入れておくというものだ。このレモンを絞るという飲み方も、サントリーの歴史にはないものだった。ブレンダーも最初驚いたというが、「未来につながるなら」と認めてくれた。この「こだわり3条+1」を、サントリーは角ハイを提供する飲食店に対して広めていった。

多くの店で設置されている「角ハイタワー」。

さらにはおいしい角ハイをつくれる専用サーバー「角ハイタワー」を開発し、飲食店への導入を促した。当初は70店ほどでスタートしたが、現在では4万近い店に設置されている。

こうして、若い人にとってはまったく新しく、年配には懐かしいウイスキーのハイボールという飲み方が徐々に広がっていった。奈良氏は「プロジェクトを開始した年の10月頃から手応えを感じ始めた」という。

そして09年2月、女優の小雪さんがバーのママになった角ハイのテレビコマーシャルが放送されるや、一気に火がつく。テレビや新聞、雑誌でハイボールブームが報じられ、さらに愛飲者が増えていった。

さらには、外で角ハイを知った人に家庭でも楽しんでもらおうと「角ハイボール缶」が09年10月に発売され、これもヒットする。「外で味を知ってもらい、家庭でも味わってもらう」というサントリーの戦略は見事に当たった。またウイスキーのボトルを買って、自分流の濃さで味わう人も増えてきた。

その結果、下がり続けてきたウイスキーの販売量は、09年、ついに前年比を突破する。26年ぶりのことだった。

「大学時代の友人も、ハイボールを飲むようになりました。サントリーに入社する新人に『ウイスキーを飲んだことがない人』と聞くと、少し前までは必ず手が挙がっていたのに、最近ではさすがにいなくなりました」(奈良氏)

しかしそれでも奈良氏は「まだまだ」と戒める。

「13年が少し踊り場で伸び悩んだ。でも14年にCMも変え、テコ入れしたら2ケタも販売が増えた。ということは、自分が思っているほどには定着していないということです」

つまり、潜在的なウイスキーファンはまだいるということだ。この層を掘り起こすことができれば、サントリーのウイスキーの第2期黄金時代が来るかもしれない。

スカウト人事で話題になる社長交代が珍しくなくなったが、2014年最大のサプライズ交代といえたのが、ローソン会長からサントリーホールディングス社長に転じた(就任は2014年10月)新浪剛史氏だ。同氏は長身で声も大きく精悍なマスクと、場が華やぐ雰囲気を持っている。加えて、43歳で三菱商事からローソンのトップに就いただけに、55歳という現在の年齢にして、すでに12年も社長としての経験値がある。

さらに経済同友会副代表幹事で五輪招致委員長などを務め、産業競争力会議のメンバーを経て、大企業の新社長という多忙を極める立場の中、経済財政諮問会議の民間議員にも就いた。また、14年2月の東京都知事選挙では出馬の打診も受けるなど、政財界から引っ張りだこの人気経営者である。

現場主義で人一倍のバイタリティを持つ新浪氏は、サントリーのDNAである“やってみなはれ”の精神を自ら実践してみせるのには格好の人物だ。新浪流の“やってみなはれ”をどんな形で具現化していくのか、いまから興味は尽きないが、14年12月の決算を終えた15年から、同氏の本当の真価が問われていくことになる。

かつて、三菱商事副社長の小島順彦氏(現・会長)は、新浪氏を評してこう語ったことがあった。

「あいつは可愛くない部下の典型で、私が右と言うと左だと主張するようなところがあってね。その場は不愉快になるんだけど、周りがみんな賛成だと、裸の王様じゃないかと不安になる。反対されると、後になって妙に安心するんだな」

時期は、02年に新浪氏をローソン社長として送り出す前後だった。正式にトップに就いたのは同年5月だが、それに先立って4月に開かれたローソンの経営方針説明会で、新浪氏は上着を脱いで腕まくりし、荒ぶる気持ちを抑えることなくこう声を張り上げていたものだ。

「デザートの新商品を開発するのに、これまでは女性スタッフが誰もいなかったし、30代半ばを中心に潜在力があるのに人材を育成してこなかった。だから私が社長になってしまうのだ!」

新浪氏にしてみれば、不振のダイエー傘下で元気がなくなっていた、当時のローソン社内の沈みがちな空気に活を入れたかったのだろう。大企業、それも三菱グループ御三家の一角を占める紳士集団の三菱商事にあって、上司にもズケズケとモノを言ってきた新浪氏は、ローソンに着任早々、250店を閉鎖し、早期退職制度で500人を削減するという大ナタを振るった。

もちろん、これは同氏に胆力が備わっていたからできた荒療治なのだが、持論である「経営はロジックでなくパッション」と言い切れるようになるまでには、新浪氏も少なからず挫折と苦労を経験している。

三菱商事では、看板部門の1つである食料部門に配属されるも「私が所属になったのは砂糖部という、一番儲からない部署で亜流だったんですよ」と謙遜していた新浪氏だが、現場主義は若い頃からはっきりしていたようだ。砂糖部に3年勤務した後、食料部門の経営企画的なチームに異動になったのだが、当時を述懐してこうも語っていた。

「要は、企画案を作って担当の役員さんに『こういうことをやりましょう』と、ご進講申し上げてたわけですが、そういう仕事がものすごく嫌で(笑)。それでは実力がつかないし、自分が目指すのは企画を立てるようなプランナーではなく、Doer(実行者)、もっと言えば経営者として生きたいと考えていましたから」

新浪氏の生き方を決定づけたのが、慶応大学在学中に経験した米国スタンフォード大学への留学と、砂糖部でお手本を見せてくれた上司(米国マサチューセッツ工科大学に留学してMBAを取得)だったという。新浪氏はさらに、三菱商事に入社後も米国ハーバード大学経営大学院に留学し、理論武装していった。

帰国後、経営者体験を渇望した新浪氏は、三菱商事が出資していた給食事業会社のソデックスコーポレーション(当時)の役員に、自ら志願して出向したのだが、ここで本当の現場主義を叩き込まれることになる。

「出向した当初は、学んだマーケティング理論を実践しようとして、難しいことばかり言ってましたね。でも、そんな話は現場の調理人さんたちにはわからないし興味もない。『どうせ頭でっかちの若造は、いずれ(三菱商事に)帰るんだろう』って思われていましたよ。

そこで、ある時期から社員と同じ言葉に統一して、自分が彼らの目線まで下りていかなければいけないと悟るようになりました。当然ですが、経営者は結果を出さないとダメ。そのためには、社員が共鳴してくれないと動いてくれないですから。

ソデックスでの経験がなかったら『ローソンに行って社長をやれ』と言われても難しかったでしょう。中小企業を自分で切り盛りしたことが、自分の中で信念を曲げずにやれるという自信になりました」

新浪氏の信念として「経営とは取捨選択をして捨てることなり」もある。ローソンへ行って実際に捨てたのが、コンビニ最強のセブン-イレブン追従をやめることだった。それを具現化させたのが、全国一律の品揃えをするレギュラー店以外に開発した、ナチュラルローソン(健康志向)、ローソンストア100(生鮮品も扱い、100円が主力価格帯)、ローソンプラス(シニアや高齢者を意識した品揃え)といった新業態で、異業種との提携も数多く実現した。

さらに加盟店オーナーに対してもMO(マネージメント・オーナー)制度を導入する。文字通り、地域地域で核になるオーナーに経営機能を持たせ、本部集中型から脱却して地方分権を進めた。

もちろん、こうした施策がすべてうまくいっているわけではないが、何か新しい手法や価値を見出していこうとする新浪氏の姿勢は、“やってみなはれ”そのものと言ってもいい。実際、ローソンの社長交代会見の際には「私は、どちらかと言えば新しいことをどんどんやり、かつ、そういうことを自分で考えていくことが得意だと思っています」とも語っていた。

新浪剛史・サントリーHD社長(右)は“やってみなはれ”精神を、どう発揮するのか。左は佐治信忠会長。

14年7月1日、サントリーHDの社長交代会見に臨んだ佐治信忠社長(当時。現・会長)は「当社もすでに115歳。悪しき官僚意識も見られ、やんちゃさがなくなってきている。新浪新社長には、新しい風や空気を送り込んでほしい」と、創業精神復活を期待すれば、新浪氏も「北風でなく、みんなで一緒にやりたい、頑張りたいと思わせる南風を吹かせたい」と応じていた。

逆に言えば、115年間、ずっと創業家一族による経営が続いてきた中で、初めて登場したサラリーマン社長の新浪氏が、サントリーHDという新天地の舞台でいったいどんな“化学反応”を起こさせるのか。

その1つが、売れ筋や死に筋などの消費データ分析に長けた大手コンビニの経営者を長く務めた知見を、サントリーHDというメーカーでどう発揮していくかということにある。サントリーという企業集団はもともと、洗練された宣伝広告や巧みなマーケティング力という点で定評があるが、一歩踏み込んで、さらに消費者目線の発想をどうビジネスに生かしていくかが注目点だ。

ちょうど1年前、ローソンで“健康コンビニ”へのシフトを宣言した新浪氏だけに、7月の会見の際も「サントリーもいろいろなジャンルを手がけていますが、とりわけ健康関連事業は素晴らしいし、まだまだ伸びるジャンルだと考えています」と力強く語っていた。同氏の最初の成績を残すことになる15年は、果たしてどんな挑戦魂を見せてくれるのだろうか。

(河)

2014年5月、サントリーは米蒸留酒メーカー最大手のビーム社買収を完了した。

13年12月期のビームの売上高は約3200億円、同じくサントリーの蒸溜酒(スピリッツ)事業の売上高は約2800億円なので、蒸溜酒分野を単純合算すると約6000億円となる。サントリーは、20年に現在のほぼ倍に当たる4兆円企業を目指している。蒸留酒事業自体も一兆円とする計画で、今後もこの分野でのM&Aを実行していく考えだ。

買収合意で握手する佐治信忠・サントリー・ホールディングス社長(=右)とビーム社のマット・シャトックCEO。(2014年5月1日)

一方、ビールについては国内を、スピリッツと飲料については世界市場をターゲットとしていき、20年の売上高に占める海外構成比を5割としていく。ちなみに、13年12月期の海外構成比は約25%にすぎない。

食品、流通、日用品は「3大国内産業」などと揶揄されるほど、グローバル化が遅れていた。だが、国内の少子高齢化や人口減などから、海外展開は待ったなしだ。サントリーホールディングス社長にローソン前社長の新浪剛史を招聘した理由のひとつも、グローバル化を推進するためだ。

しかし、サントリーが日本企業の中では早い時期から、グローバル化に着手していた企業だったことは、あまり知られていない。

1933年は米国でニューディール政策が始まった年として世界史と政治経済の教科書に必ず記されている。が、この年の12月に禁酒法が廃止されたことは子供の教科書には出てはいない。

寿屋(サントリー)創業者であり初代社長の鳥井信治郎は、禁酒法廃止からほぼ1カ月後に当たる34年1月に、山崎蒸溜所で造ったウイスキーの対米輸出を始めたのである。ホンダやソニー、ソフトバンクが誕生するずっと前の出来事だ。生糸をはじめとする絹製品でも、綿製品や手工芸品でもない。スコットランド以外では造ることは不可能とされた、モルト原酒を使った本格ウイスキーを、アメリカ市場に送り込んだのである。

当時、サントリーの国内ウイスキー事業は苦戦を強いられていた。一方、29年には世界恐慌が発生し、日本は不況のただ中、米国経済もどうなっていくのか予断を許さない情勢にあった。なのに、禁酒法廃止の間隙を突き、「やってみなはれ」でいきなりウイスキーの北米展開に踏み切ってしまう。創業経営者・信治郎がもつ経営の嗅覚に加え断固とした実行力とを示した事例でもあった。突然米市場に現れた日本のウイスキーに、あのアル・カポネも獄中で驚いたのではないか。

これはサントリーのウイスキー事業にとって、最初の本格的なグローバル展開だった(31年から満州や中国、東南アジアに出していたが)。

輸出は単発ではなく、継続される。なので、それなりに米市場に受け入れられたといえよう。山崎蒸留所で蒸溜が始まったのが24年年末なので、ほぼ9年が経過して良質なモルト原酒が熟成されていたのが、受け入れられた要因だったろう。ただし、日米関係が悪化し戦争へと向かうなかで、輸出は停止を余儀なくされていく。

戦後も、ビール事業に参入したのと同じ63年に、メキシコにウイスキー工場進出を果たす。主導したのは61年に第2代社長に就いた佐治敬三で、メキシコ工場(サントリー・デ・メヒコ)は、63年10月に完成した。ウイスキー対米戦略の第2弾だった。

当時まだ25歳だった折田一(後にサントリー常務)は、駐在する4人のうちのひとりとして着任する。羽田空港では、佐治敬三社長から「生きて日本の土を踏むと思うな」と檄を飛ばされる。

「日本のウイスキーを世界に広めるための一大プロジェクトであり、グローバル化は当時からの至上命題でした」と、97年頃に折田は「月刊経営塾」(現「月刊BOSS」)の取材で訪れた筆者に語った。

社長に就任して間もない佐治敬三にとってメキシコへの工場進出は、ビール参入と並び、大きな「やってみなはれ」、すなわちビッグチャレンジだった。

しかし、メキシコのウイスキー工場は失敗してしまう。原因は、工場が海抜2000メートルを超える高地にあったためだった。

ウイスキーはアルコール度数が高い酒だ。蒸溜したばかりの無色透明なニューポットのアルコール度数は65~70%に上る。これを樽詰めして長期熟成していくと、琥珀色のモルト原酒へと変容していく。

しかし、長期熟成の間、樽の中に眠るウイスキーは一部が蒸発する。蒸発分は“シェア・オブ・エンジェル(天使の分け前)”という美しい言葉で表現されるが、メキシコの高地には大酒飲みの天使がいた。

蓋を開けたら、予想以上にウイスキー原酒が消えていたのだ。

「なぜ、親父はあんなことをやったのか。僕なら、絶対にやらない」と、4代目社長の佐治信忠は笑いながら話してくれた。

当時はまだ、海外渡航に外貨の持ち出し制限があり調査も十分にはできなかったようだが、「やってみなはれ」の精神だけで進出したところに、やはり無理はあった。

悪戦苦闘を強いられたサントリーのメキシコ工場。

メキシコ工場ではいま、熟成を必要としないリキュールの「ミドリ」を生産している。ミドリは、カクテル「メロンボール」などのベース酒で知られ、世界50カ国以上で販売されている。

このメキシコのウイスキー工場は「サントリー最大の失敗」ともいわれたが、80年代以降に本格化する海外展開で生かされていく。強引な工場進出ではなく、M&Aにより海外事業を推進する手法は、2014年のビーム社買収にもつながった。

最初のM&Aは1980年。ペプシコーラの在米ボトリング会社「ペプコム社」を買収するが、主導したのは佐治信忠だった。これは日本国内でサントリーがペプシコーラを販売(98年)するきっかけにもなる。その後のM&Aとしては、83年の仏ボルドーの名門シャトーであるシャトーラグランジュの買収をはじめ、近年ではニュージーランドのフルコア社、フランスのオランジーナ社、英国の老舗ブランド、ルコゼードとライビーナなどがある。「大型買収でサントリーは一気にグローバル化の進展を図っている」と佐治信忠は語っていた。

ウイスキーの北米を中心とする海外展開という点では、創業者による輸出が第1次攻撃、佐治敬三・第2代社長によるメキシコへの工場進出が第2次攻撃、佐治信忠によるビーム社買収に始まる第3次攻撃と、世代をまたいで実行されている。

もうひとつ、海外戦略で大きいのは中国ビール事業だ。きっかけは北京国際マラソンへのサントリーの協賛だった。83年の第3回大会の際、当時の王震国家副主席から佐治敬三に中国でビール事業をやってほしいという要請があり、敬三はその場で快諾したとされる。マラソンレースが終わるまでの2時間強のやり取りだった。

これにより、84年から江蘇省の連雲港市にあったビール工場を合弁として事業は始まる。東西冷戦終結以前であり、メキシコ工場同様に調査をしたわけではなく、始まりは人間関係にあった。サントリーにとって海外でのビール生産は初めてであり、中国にとっても初めてのビール産業での外資導入だった。

「10年間は筆舌に尽くしがたい苦労をした」(当時を知る関係者)そうだが、92年に単年度黒字化し、94年には累損を一掃する。この時点で、社内からは事業を売却して中国から撤退しようという意見もあったのを、「売却などとんでもない。中国の最大消費地である上海に出るべし」と断を下したのが第3代社長の鳥井信一郎だったとされる。

96年に上海に進出。99年には、それまで上海ナンバー1だったハイネケン系の「力波」を抜き去り、シェア1位となる。新商品「白」の大ヒット、問屋にテリトリーを設けた新しい流通政策、中国初の飛行船広告などが、短期間に首位となった勝因だった。いまでも上海シェアトップだが、2008年から事業は赤字に陥る。SABミラー(本社はロンドン)系の華潤雪花ビール(本社北京市)が、豊富な資力を背景に営業の大攻勢をかけてきたためだ。

上海の営業現場は、協賛金や販促費が飛び交う状態に陥る。

このためサントリーは、12年に中国大手の青島と提携すると発表。翌13年、それまで単独で展開してきた上海および江蘇省のビール事業を、青島との合弁2社(生産などの事業合弁、販売合弁)へと切り替えた。

ハイボールを全世界に

さて、スピリッツをもって海外へと舵を切っていくサントリー。既にビームサントリー(本社シカゴ)を設立させていて、「山崎」や「響」などのジャパニーズウイスキーを既存のビーム社の販路に乗せて世界で拡販させていく計画だ。だが、もうひとつの切り口として有効だと思えるのは、ハイボールではないか。08年から日本でヒットした、ウイスキーをソーダで割るハイボールを、欧米や新興国に広めていったなら、新しい市場を創造できる。

ウイスキーは本来は食後酒だが、ハイボールならば発泡性のビールと同じ食前酒・食中酒として飲んでもらえる。飲用シーンが大きく広がり、世界の食文化を変える可能性をもつ。海外でも高い評価を得ている「山崎」や「響」などの高級酒と、大衆的なハイボールとの2本柱での展開が予想される。これは日本のビール市場で、高級ビールの「ザ・プレミアム・モルツ」と、第3のビール「金麦」とでシェアを上げたのと同じ作戦だ。

さて、サントリーのDNAである「やってみなはれ」を、旧ビーム社の社員をはじめ関係していく外国人の社員たちに、どう敷衍していくかもポイントになろう。

サントリーには、海外で働く優秀な現地採用社員の日本本社への登用をはじめ、新たな人事システムの導入が求められていく。同時に、外部に向けて「やってみなはれ」の会社ということをグローバルにアピールしていく必要もある。

自動車や電機と比べ、酒類は文化的要素が強い。「やってみなはれ」をベースとするサントリーの企業文化を、グローバルに発信していく時が近づいている。(文中敬称略)

(経済ジャーナリスト・永井隆)

伊達美和子

森トラスト・ホテルズ&リゾーツ社長

だて・みわこ 1994年聖心女子大学文学部卒業。96年慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。同年長銀総合研究所に入社。98年森トラストに転じ、2000年取締役に。03年常務、08年専務。11年6月に森観光トラスト(現・森トラストホテルズ&リゾーツ)社長に就任。父親は、森トラスト社長の森章氏。

2020年の東京五輪に向け、客室単価も稼働率も軒並み上昇中のホテル業界が、さらにヒートアップしてきた。今後も続々と外資系ホテルが日本への上陸を予定するほか、日本勢も名門、ホテルオークラ東京が、1000億円超の投資額で建て替えられることになったからだ。そんな中、年々存在感を増してきているのが森トラスト・ホテルズ&リゾーツ。同社の伊達美和子社長(森トラスト専務も兼務)に、多彩な独自戦略や経営方針などを聞いた。

―― インバウンド(訪日外国人)がようやく1000万人を超え、6年後の東京五輪に向けて弾みがついてきました。受け皿となるホテル業界もホットな話題が続いています。

伊達 昨年は、訪日外国人が1000万人を超えた記念すべき年でした。今年はさらに、毎月20~30%上昇し、過去最高を更新しています。韓国のように外国籍添乗員(クルー)も含めれば、1400万~1500万人はさほど遠くない数字だと思っています。

五輪開催は、東京を魅力的にし、さらに開催後も「観光都市・東京」を定着させるための手段にしなければならないでしょう。そのため、東京の経済的魅力と都市的魅力の両方を維持しながら、海外向けの積極的なプロモーション戦略の継続が必要だと思います。

―― まず、昨年2月に社名を森観光トラストから森トラスト・ホテルズ&リゾーツに変更された、狙いや思いを改めて聞かせてください。

伊達 大きなきっかけは昨年、創業40周年の節目を迎えたことですね。旧社名は日本語でしたが、最近の当社の展開を考えますと、ホテルズ&リゾーツと呼んだほうがグローバルに対応していく上でも相応しいと考えました。

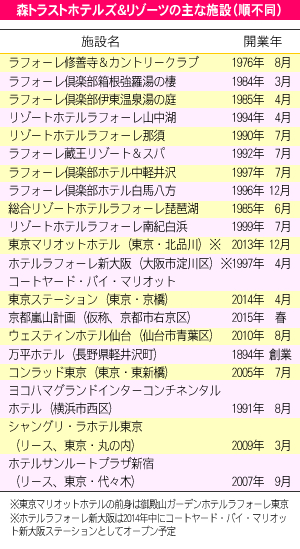

今年4月にはコートヤード・バイ・マリオット東京ステーションがオープン。

当社の歴史は、日本で初めてとなる法人会員制のラフォーレ倶楽部創業以降を第1ステージとして、第2ステージが日本の歴史あるホテルとの提携を深めた時期(軽井沢の万平ホテルへの資本・経営参加や関西のリーガロイヤルホテルグループとの資本・業務提携など)、第3ステージが国際ブランドのホテル展開の時期(コンラッド東京やシャングリ・ラホテル東京、ウェスティンホテル仙台など)、そして現在は、これまで得てきた運営ノウハウを融合し、戦略的チャレンジを行う第4ステージに入っています。既存施設もグローバルブランドに変えていくという思いも込めて社名を変えました。

―― 昨年12月に実施した、ホテルラフォーレ東京から東京マリオットホテルへのリブランド戦略は、かなり前から検討されていたのですか。

伊達 構想としては、汐留にコンラッド東京を誘致(05年)した約10年前からですね。それまではラグジュアリーな客室が少なく、東京の今後の国際競争力を考えて、宿泊主体型のラグジュアリーな施設が必要との観点で誘致した、先駆け的なホテルでした。誘致を進める中で、東京は今後、さらに外資系ホテルが増えるだろうと予測していました。事実、現在東京にある客室の9%が、36平方メートル以上のラグジュアリーな客室で、その内55%が外資系ホテルです。しかも、そのほとんどが2000年以降の進出で新しい。ラフォーレ東京の次の展開を考えると、競合と戦うためには外資系ブランドにすることが重要だろうと考えました。

―― ホテルが入るのかどうかわかりませんが、森トラストが07年に約2300億円で落札した、虎ノ門パストラルの跡地再開発の展望は。

伊達 あのエリアの課題は、六本木通りと桜田通りをつなぐ道路が足りず、特に桜田通りに抜ける道路が城山通り1本しかないことです。そういうインフラの問題が1つ。周辺の開発はどんどん進んで混雑し、最寄り駅となる神谷町駅のキャパシティも足りなくなってきてますから、そういう地下鉄との接続性をどう高めるかが2つめ。さらに3つめとして、駅前の広場的なスペースの不足も課題です。その3つの要素を、我々が手がける再開発の中でうまくソリューションしていくことが役割だと思いますね。

建物の構想につきましては当然、主力事業のオフィスビルが中心になります。これまで、たとえば京橋OMビルや京橋トラストタワーという2つのビルを作る過程で、エネルギー環境と防災面に優れた技術を盛り込みましたし、新しいビルでも高い技術を取り入れることになるでしょう。大街区と言われる虎ノ門、神谷町エリアに、防災ビルとしての価値あるビルができるわけです。

さらに、滞在機能は確実に入れようと考えています。その際、住宅の方向に特化するのか、あるいは最近、サービスアパートメントという形態も出てきていますが、そういう少しホテルに近い機能にするのか、そのあたりはこれからです。

―― サービスアパートメントは、三井不動産や三菱地所も本格的に手がけていくようです。

伊達 アジアのヘッドクオーターとしての東京において、サービスアパートメントのニーズは確実に増えていくと考えています。今後、日本の労働人口がさらに減少する中で、グローバル人材はもっと増やさねばいけません。

そして、そういう方々が住む場所は、より都心でオフィスに近く、それでいて住環境も整い、病院や高度な教育機関も近くにあることが必須条件になるでしょう。そういう受け皿を、我々が作っていければと。

特に、グローバル人材をターゲットにするのが重要で、どんな立てつけにするのがベターなのか、そこは我々の今後の企画力にかかってくると思います。

―― それにしても、コンラッド、ウェスティン、シャングリ・ラ、マリオットと、国際的なホテルを次々と誘致され、国内でも実に幅広い提携をされていて、ほかに似た企業がないという印象があります。

伊達 よく、「今後、全部外資系のホテルに変えるんですか」というご質問を受けるのですが、それは考えていません。外資系ホテルに変える価値のあるところはリブランド投資を視野に入れますが、全てに当てはまるわけではありません。

―― マリオットとの関係で言えば、プリンスホテルも提携(東京・高輪にあるザ・プリンスさくらタワー東京が自社ブランドを維持したままセールスやマーケティングでマリオットと連携)しました。

これまで、森トラストはリーガロイヤルホテルグループと提携し、3%弱ながらホテルオークラにも出資するなど、国内ホテルとの連携も活発です。マリオットとの関係を機に、プリンスホテルとも何らかのコラボレーションや連携の可能性は。

伊達 たとえば、当社は仙台でウェスティンを誘致しましたが、ウェスティンホテル東京のオーナーはまた違うわけですし。我々自身もヒルトン系とマリオット系にも関わっていることを考えると、あくまで個々の物件ごとの選択肢だと思います。

昨年12月にここ(東京・北品川の東京マリオットホテル)をオープンし、今年4月にコートヤード・バイ・マリオット東京ステーションができ、昨年9月にプリンスホテルさんが提携。さらにザ・リッツカールトン京都、大阪マリオット都ホテルも開業し、当社もコートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーションをオープンさせる予定ですので、マリオットグループだけでも相当な勢いで日本展開してきています。

ですから “マリオットファミリー”として相乗効果がお互いに生まれてきているという意味では(プリンスホテルとも)情報交換はしますし、サービス面で連携していくこともあり得るかもしれません。

―― ここまでのホテル展開の原点はラフォーレ倶楽部ですが、このラフォーレというブランドへの思いはどうでしょう。

伊達 不動産賃貸という事業から、不動産を活用するという事業にも打って出たのがラフォーレなんですね。グループの最初のホテル事業という意味では、とても重要です。

もう1つ重要なのは、通常のホテルではなく会員制ホテルを作ったことにより、ラフォーレの仕組みそのものが、独自のチャネルとなったことです。その重要性は、ラフォーレ事業を通してすごく重みを感じており、たとえば今年4月、強羅(神奈川県・箱根町)にある「湯の棲」というホテルをリニューアルオープンさせましたが、ほとんどPRしなかったにもかかわらず、ほぼ満室に近い稼働率で推移しています。これは、やはりラフォーレ倶楽部のチャネルがあるからなんですね。

同じように、ここ(旧ホテルラフォーレ東京)をリブランドする時に、マリオットを提携先として選んだのも、やはりマリオットが抱える全世界4000万人の会員と、4000棟近いホテルチャネルの存在が大きかったわけです。欧米は当然としてアジアや中国など、マリオットは常に経済成長している国にいち早く展開し、チャネルを持っていますから。

その豊富なチャネルを生かして様々な国の方が日本に来ることが、リブランドの相乗効果が最も高いと判断し、マリオットと提携したわけです。ですから、ホテルビジネスを考える時の基礎の中には、ラフォーレの事業プロセスが常にあります。ラフォーレをマリオットにリブランドしたのも、ビジネスモデルの方法論は同じで、あくまで姿を変えているだけです。

―― ラフォーレも含めて、森トラスト・ホテルズ&リゾーツという企業の将来像はどう描きますか。

伊達 さきほど言いました当社の第4ステージの中で、ホテルブランドを超えて、様々なものを融合させて昇華させることが重要です。

リブランドした東京のホテルやリニューアルした強羅のホテルは両方とも大変好調で、4月は昨年比で倍の売り上げとなりました。新規ホテルも早い段階から高稼働でスタートしています。このような投資をしている傍ら、イノベーション事業部という部署も作りました。

森トラストというディベロッパーが、いわば大型トラックのように大きな動きをしているのに対して、もう少し違う、ソフト分野を担う部署としてイノベーション事業部を立ち上げました。ですからこの部署の可能性は多彩で、太陽光発電事業もあれば、アグリビジネス、予防医学に関するプログラムや施設の提案も行っています。

また、コートヤード・バイ・マリオットでは、外部から見える1階レストランの見せ方にも工夫を凝らしていますし、こうしたノウハウを生かしつつ、森トラストの賃貸ビル内で働く方々に提供する、社員食堂的なビジネスの展開についても検討を始めました。

要は、いままでやってきたホテルのホスピタリティ事業を少しずつ分解しながら、ホテル業という殻から抜け出すような活動に結びつけていこうと思っているところです。

(聞き手・本誌編集委員・河野圭祐)

三浦善司 リコー社長

みうら・ぜんじ 1950年青森県生まれ。76年上智大学大学院修士課程を修了しリコー入社。93年リコーのフランス法人の会長兼社長。2000年にリコー執行役員経理本部長、04年常務、05年専務兼CFO、06年総合経営企画室長、11年副社長を経て、13年4月に社長に就任した。

リーマンショック後、経営不振に苦しみ、1万人の人員削減を余儀なくされたリコーだが、ここにきて業績が急回復している。経営危機をバネに、事業構造の大転換に踏み切った効果がここにきて出始めているためだ。2013年4月に就任した三浦善司社長に、これからの戦略を聞いた。

〔10月27日、リコーは2015年2月期中間決算を発表した。それによると、売上高は前年同期比3.2%増の1兆800億円、営業利益は同7.6%増の558億円となった。通期見通しはそれぞれ、前期比2.9%増の2兆2600億円と16.3%増の1400億円。リコーは12年3月期に180億円の営業赤字を計上したが、前期は634億円の黒字、そして今期はさらにそれを伸ばすことになりそうだ〕

決算はまずまずでした。下期はさらに手応えを感じています。もともと当社の売り上げは、上期より下期が厚い。しかもさらに円安に振れていますから、通期見通しよりもう少しいくかもしれません。

でも手放しで喜んでばかりもいられません。というのも、ビジネスモデルが変わってきているからです。先進国ではペーパーレス化が進んできています。幸い、ドキュメントのボリュームとしては、それほど落ちているわけではありませんが、方向性として減っていくのは間違いない。ですからいまのうちにサービスの領域に移行しなければなりません。

〔リコーの主力製品である複合機のビジネスは、機器販売と、メンテナンスやサプライ用品によって売り上げを立てていた。ところがネットワークとつながったことで、ビジネス環境は大きく変わった。アウトプットの手段は従来の紙だけでなく、パソコンやタブレット、プロジェクターが加わり、扱うドキュメントも文字や画像だけでなく、音声や動画へと広がった。その結果として、紙にドキュメントを印刷するという機能から、複合機を核としたソリューションを提供するビジネスが求められるようになってきた。こうした変化を受け、リコーは14年4月に16年度を最終年度とする第18次中期経営計画を策定した。その内容は売上高は2兆5000億円以上、営業利益は2000億円以上。毎年4%以上売り上げを伸ばすという計算になる〕

この計画を達成するため、先進国ではオフィス向け文書管理や、ITサービスを強化していきます。当社の強みは、イメージングとIT、コミュニケーションの3つの領域をワンストップで提供できることです。これにより、前3月期で3000億円だったこの分野の売り上げを、17年3月期には1.3倍に伸ばそうと考えています。

一方、新興国は、従来のビジネスがまだまだ伸びていきますから、3年間で2倍の規模を目指します。しかしそれと同時に、サービス化も同時並行で進めていく計画です。

〔とはいえサービス化に舵を切るのはそんなに簡単なことではない。最大の問題は社員の意識をどう変えていくか。これまで機器販売をやっていた人間にサービスを売れといってもなかなかむずかしい〕

日本人社員の場合はまだいいんです。器用ですからサービス化へも対応できる。ところが海外の人にサービスを売りなさいと言っても、なかなか理解してもらえない。ですから私はトランスフォメーションが必要だと言っています。

そのために各国でITサービス会社を買収しています。最近でもインドやオーストラリア、アメリカの企業を買いました。その数はここ数年で10社程度にのぼります。この会社で、サービスを販売するというビジネスモデルをつくる。この会社にトランスフォームの核となってもらい、それをリコーに移植するというシステムです。

さらには各国の優れたビジネスモデルの横展開も考えています。従来だったら、いったん本社に吸い上げて、それを違う国に持っていくというやり方でした。だけど現在では、本社を経由せずに横横で広げていけるように変えています。

〔この中期計画の期間は3年だが、リコーではそのさらに3年後の2020年を見据えてこの計画を策定した。東京オリンピックもあり、これから日本も大きく変わる。その変化に、リコーも対応していく〕

絶対にやり遂げなければならないのは、企業価値を上げていくということです。これまで説明してきたように経営基盤は時代とともに変わりますから、自分たちも変わりながら、企業価値を上げていかなければなりません。必要なのは、まず業績を上げていくこと。残念なことに当社は2期前に赤字に転落しています。そこからはV字回復しましたが、もっとよくしていく。中計で示したように、最高益にまで持っていく。

でも、それだけでは株価は上がりません。株価を上げるためには私たちの未来を示す必要があります。中計にはその未来も盛り込んであります。複合機を軸にしたコアビジネスは先ほど説明したとおりですが、それ以外の分野も当然のことながら伸ばしていく。

そのひとつが、プロダクションプリンティング(PP)、つまり商用印刷機です。この分野はいまでも高い伸びを示していますが、これも3年間で1.3倍の事業規模とすることを目標にしています。

さらにインダストリー分野も3年で1.5倍に拡大します。そのために14年10月から新会社(リコーインダストリアルソリューションズ)が活動を開始しています。新会社では「FA(ファクトリーオートメーション)」「車載」「セキュリティ」など、リコーの技術を活かせる分野に注力します。

例えば車載事業では、ドライバーに対する知覚・行動支援を行うモジュールを開発しており、一部自動車メーカーにおいて採用が始まっています。自動ブレーキシステムやレーンキーピングの技術に光学技術は不可欠です。そしてこの分野でリコーは競争力がある。ヨーロッパなどでは自動ブレーキ搭載が義務づけられようとしています。ですからこの分野は、ものすごく伸びていくと考えています。

〔当然のことながら、新規事業も伸ばしていかなければならない。上の写真で三浦社長の右手に注目してほしい。レンズがついているからカメラであることはわかる。でもただのカメラではない。シャッターボタンを押すだけで、瞬間に自分の周囲のすべてを撮影することができる全天球型カメラなのだ。先日発売されたばかりの新製品だ〕

これが全天球型カメラの「シータ」です。先代のシータは画像の撮影だけでしたが、新型では、動画の撮影も可能になりました。それによって可能性が格段に広がりましたし、他社が追随しようとしてもそう簡単にまねはできません。リコーの画像処理技術があって初めて可能となったのです。すでに非常に多くの企業から引き合いが来ています。このカメラを使ったまったく新しいサービスが始まろうとしています。

3Dプリンターにも参入します。すでにリコーは3Dプリンターメーカーにヘッドとインクを提供しています。そこから一歩進んで、自分たちでプリンターを製造・販売することも視野に入れて開発を進めていきます。このほか、ヘルスケアや農業分野へも軸足を伸ばします。

〔かつては『営業のリコー』と呼ばれたように、その営業力によって成長を遂げた。しかし、いまではその画像処理技術において高い評価を受けるまでになってきた。三浦社長が語った新しいビジネスが可能となったのも、技術あってこそだ〕

技術に関しては、ずっと売上高の5~6%を研究開発に充ててきました。赤字の時も続けてきましたし、売り上げが2兆円を超えたいまでも比率を下げてはいません。これは今後も続けていきます。

というのも、イノベーションでしか人間は生き残ることができないという信念があるからです。地球温暖化などの環境問題があるといっても、昔のような生活に戻るわけにはいきません。だとしたらイノベーションによって問題を解決していく。そのためには研究開発は欠かせません。

ただし、単独でのイノベーションにこだわっているわけではありません。特にIT・サービス化を進めるうえでは、他社との連携は欠かせません。自分たちだけでクラウドサービスができるわけではありません。ですから、いままで以上に協業が重要になってきます。様々な企業と機動的にアライアンスを結んでいくことが重要です。

〔企業規模が大きくなり、国際化が進めば進むほど、企業統治はむずかしくなる。リコーには「三愛精神」(人を愛し、国を愛し、勤めを愛す)という創業者・市村清が定めた理念がある。しかし全世界に11万人を超える社員を抱えるようになったいま、その理念を伝えるのは容易ではない〕

三愛精神は、いまでも創業の精神としてリコーの根底に流れています。ただし、これをそのまま英訳しても、なかなかその真意が伝わりません。下手をすると宗教のようにとらえられてしまう。そこで「信頼と魅力の世界企業」を目標として掲げる経営理念をもうけています。「人と情報のかかわりの中で、世の中の役に立つ新しい価値を見出し、提供をつづける」「かけがえのない地球を守るとともに持続可能な社会づくりに責任を果たす」を自らの使命としています。これが「リコーウェイ」で、これを世界の社員に対して発信しています。

もちろんそう簡単に伝わることではありません。ですから、私は何十回も何百回も、繰り返し全世界の社員に対して語りかけています。そこまでしないと浸透させることはむずかしい。だけど一度理解してくれたら、海外の社会であっても、一生懸命、働いてくれています。

〔三愛精神からもわかるように、リコーは人に優しい会社として知られている。しかし13年11月、東京地裁の判決によってリコーに衝撃が走った。11年春にリコーは業績悪化を理由に1万人の人員削減を発表するが、それを理由に一部の社員を従来の業務と全く関係ない部署に異動させた。その異動取り消しを求めた裁判で、リコー側は敗訴、控訴を断念した。この裁判は大きな話題を呼び、同時にリコーの三愛精神にも疑問が投げかけられることとなった〕

この件に関しては残念でなりません。いまでも私はリコーは人に優しい企業だと信じています。それなのになぜ、こんなことになってしまったのか。悔しくて夜も眠れないこともありました。

ひとつだけはっきりしているのは、業績が悪化し合理化をしなければならなかったのは事実だったことです。その経営のまずさを大いに反省しています。もう二度と、このようなことは起こしません。

だからこそ、先ほど言ったように企業価値を上げていかなければならない。そうでなければリコーは存在する価値がありません。

過去12年間にわたって、リコーは中計の未達が続いていました。でももうそんなことは許されない。悪い流れを断ち切り、何が何でも言ったことは実行する。不退転の決意です。

〔三浦氏は13年4月1日に社長に就任した。16年に創業80年を迎えるリコーとしては7代目の社長であり、プロパーの財務出身社長はこれまでいなかった。その就任1年前にリコーは赤字を計上。また前述の裁判も抱えていた。厳しい経営環境下でのスタートだった〕

「何が何でも第18次中期経営計画は達成する」と三浦社長。

社長になれるなんて考えたこともなかったし、なりたくもなかった。それでも引き受けたのは、使命感以外のなにものでもありません。

仕事というのは、ミッション(使命感)とパッション(情熱)をもって取り組む必要がある。かつてフランスに駐在していた時に、そのことを学びました。ただ、この2つだけだと、あらぬ方向へ暴走する可能性があるので、これにインテグリティ(誠実)を加えた3つを信条として生きてきました。社長をやれと言われた時も、まずこの信条を思い出しました。

この3つをもって仕事にあたれば、必ずうまくいく。部下に対しても、この思いを一生懸命伝えて、共有することができれば、成し遂げられる。実際、どんな国籍の人間でもそれは変わらない。心に火をつけることができれば、誰もがいい仕事をしてくれる。そう信じています。

ただし、ここに来て業績が回復してきたのは、苦しい時にも研究開発を惜しまなかった、先輩たちがいたからこそで、それがいま花開いてきたのです。

〔学生時代から空手を学び、ヨーロッパ駐在時代も道場に通った。その一方で、能面づくりという意外な趣味を持つ〕

いまでは道場に行くことはなくなりましたが、いまでも毎日筋トレを行っています。能面づくりは、やればやるほど自分の能力のなさを思い知らされますが、朝から晩まで、ひたすら能面に向かいます。彫っている時は無になれる。でも最近は忙しくて、なかなか彫る時間がつくれない。それが少し残念です。

(構成=本誌編集長・関慎夫)

横浜の街を軽快に走る超小型電気自動車「日産ニューモビリティコンセプト」。いわゆる超小型モビリティと呼ばれ、従来にはない新しいカテゴリーの乗り物だ。この超小型モビリティは電気自動車(EV)であることから、省エネ・低炭素化に寄与するとされている。国土交通省も普及・市販に向けた規制改革に乗り出しており、軽自動車よりもさらに手軽な、近場向けの乗り物として期待されている分野だ。

横浜市の観光地によく見られる光景になりつつある。

日産自動車は横浜市と共同で、この超小型モビリティを使ったワンウェイ型大規模カーシェアリング「チョイモビ ヨコハマ」の実証実験を2013年10月から行っている。もともと1年間の期間限定で行われていた実証実験だったが、14年11月1日から第2期の実証実験という形で延長することになった。自治体と企業が一体になった取り組みは大きな注目を集めている。

しかし、もともとこの実証実験は日産本社が主導で取り組み始めたわけではなかった。日産経営戦略本部プロジェクト企画部主担の林隆介氏は次のように話す。

「横浜市から『低炭素交通プロモーション』という公募が13年5月に出されて、我々がそれに応募させていただきました。日産としては、超小型モビリティをこの国で走らせたいという自動車メーカーの思いがあり、横浜市は市内の低炭素化を進めたいという思いがあって、この2つがうまく重なった形です」

チョイモビには多くの実験的要素が盛り込まれている。たとえばワンウェイ型のカーシェアリングという形態もそうだ。通常のカーシェアリングは、借りたクルマを返却する際、もとの出発地点に戻って返すのが一般的だ。しかし、チョイモビはワンウェイ型であり、借りた場所と返却する場所が異なっても構わない。横浜駅前の日産本社で借りたクルマを横浜中華街で返却することもできる。かかる料金は乗っている時間を分単位で計算し、1分間20円(サポータープランを利用の場合)で支払うというもの。このワンウェイ型のカーシェアリングは14年3月から法整備されているが、日産と横浜市は13年10月から導入している。実験だからこそできるチャレンジだ。

「当初は100台規模を目指すという形で30台から始めましたが、最終的には70台でした。13年10月から14年9月末までの1年間、運用した結果、70台では多すぎることがわかってきました。11月から始まる第2期では、50台に減らします。借りた所と異なる所で返せるということは、クルマを置いてある場所と返す場所の両方に駐車場が必要になります。返せる場所を考えながら台数を考えなければ、クルマはあっても目的地で返す場所がなくなってしまう。結局カーシェアが使えなくなるんですね。これは実証実験をしなければわからないことです。そのほかにも1年やってみて、多くのことが学べました」

この「チョイモビ ヨコハマ」の会員数は約1万1000人に達している。この人数を50台で回せるのかと不安になるが、会員属性には観光地・横浜ならではの特色がある。

「会員のうち、約3分の1は横浜市民以外の方です。やはり観光地ですので、観光目的で利用している方が半分くらいなんですね。1回横浜に来て、乗って終わりという方もいます。横浜在住の方でも、利用は休日に偏っています。

週末はかなり稼働が高く、稼働が高ければクルマが動きますので、目の前にクルマがなくても少し待てばクルマが来るという好循環が生まれます。1回の利用は約15分、4キロほどです。1回の利用は長くないのですが、1日に何度も利用している。横浜は観光地ではありますが、観光スポットは分散していて、公共交通機関があまり繋がっていません。1日に回れる場所がだいたい2カ所くらいです。チョイモビを使うと、スポットからスポットに乗って移動できますから、1日に3カ所、4カ所と回れるようになります。嬉しい話として、超小型モビリティに乗りたくて来ましたという方もいらっしゃる。横浜市にとっても新しい観光のアトラクションとして認知されつつあります。

「日産ニューモビリティコンセプト」に乗る林氏。新たなカテゴリーは人々の生活を変える可能性がある。

乗る時だけ借りればよいので、そこがレンタカーとは異なるところ。平日の朝には、通勤の際に自宅近くのステーションから、駅に直結している日産本社まで約3分間利用できる。1分20円ですから60円。屋根もついていますから、バスに乗ることなく普通の雨であれば濡れずに駅まで来ることができます」

現在、ステーションの数は60カ所。1回目の目的地まで移動して、いったんクルマをリリース後、再び移動したい時にモバイルから予約をして次の目的地に行く。料金は乗っている間だけなので、1日複数回の利用でも数百円ですむ場合が多い。

「これも1年かけて学んだことですが、分散させるよりも密度を濃くしてステーションを設置したほうが利便性が上がることがわかってきました。ここになくても2分歩けばクルマが見つかるという感じでギュッと密度を高める。横浜駅から山手、元町までの約4キロ、幅3キロくらいの中に約60カ所のステーションがあります」

将来的な事業化を考えた場合、課題となるのは平日と休日の稼働率の差が大きいことだ。平日でもいかに稼働率を上げ、収益を安定させるかがカギになる。

「平日には、もっと仕事で使っていただきたかったと1年を通して思っていました。日本では、業務時間中の自動車の運転を労災等で認めていない企業が多いのが現状です。11月から始まる第2期では、法人料金プランも導入して、たくさん使っていただこうと考えています」

この「チョイモビ ヨコハマ」のプロジェクトに参加しているのは、みな30代の若い世代。林さんは自らこのプロジェクトに手を挙げ、チームの人選も提案したという。会社側もそれに応えて編成した形だ。

「ルノーとのアライアンス以降、、女性、外国人、年齢といった壁がなく、風通しがよい会社だと思います。可否はともかく、自分がやりたいことを積極的に提案できる環境がある」

若い世代に任せるとはいえ、日産も単にお金を出し続けるわけにはいかない。横浜市としても税金を投入しているだけに、実証実験で何が得られるかが重要になる。

「1期を始める時には、1年で終了する予定でした。ただ1年経験したことで、もう少し深く取り組まないとわからないことも出てきます。これを常態化したサービスにするには、横浜のみなさんに必要なものと認識してもらうことが必要です。横浜市民のためという要素が強くなるほど、公的な面が強くなり自動車メーカーである日産ではなく、行政が取り組む事業としての色が濃くなってくるでしょう。

充電器の設置やステーションの整備も街づくりの一環となります。自動車メーカーとしてはクルマや仕組みを提供することはできても、最終的には行政あるいは市民団体等に運営を託すべきではないかと考えています。

移動が変われば生活が変わる。生活が変われば人生が変わると思いますから、この実証実験を通して横浜の街がどのように変わるのか、いい方向に変わるお手伝いができればいいですね」

(本誌・児玉智浩)

ドリームムービー社長 上田 寛

うえだ・かん 1961年生まれ。AGF大阪支社や東京本社に10年間勤めたあと、プルデンシャル生命に転職。その後、大手保険代理店に転じ、営業企画部長、バイスプレジデントなどを歴任。15年ほど前からアイデアのあった夢実現映像ビジネスを2009年に創業、10年にドリームムービーとして会社組織化、社長に就任した。

―― ドリームムービーという会社は、その名のとおり、動画を通じて夢を実現する会社だそうですが、具体的には、どんなことをやっているのですか。

上田 「思いを実現するためには、紙に目標を書いて常に見る」というのはよく聞く話ですが、これを映像にすれば、より具体的にイメージできるはずです。この映像を持ち歩き、事あるごとに見るようにすれば、夢は達成できるはずです。ですから、将来の〝自分のありたい姿〟を映像化し、それを提供する。それによって多くの人に成功をつかんでほしい、というビジネスです。

―― どういう経緯を経て、このビジネスにたどりついたのですか。

上田 最初に就職したのはAGFで、大阪支店で営業職に就き、支店でのナンバーワンアカウントを担当したあと、東京本社に異動し、基幹ブランドである「マキシム」のプロダクトマネージャーを務めました。最終的な味を決めたりCMをつくったりという仕事は、やりがいもあり楽しかったのですが、入社して10年もたつと、このままやりたいことを続けることができるのか。サラリーマンであるかぎり希望しない部署や場所に異動させられるかもしれない。そう思うようになったのです。

その頃プルデンシャル生命から話があり、いままでとはまったく違う世界があることを知りました。そこで転職、初月に50件の契約を取ったものの、徐々に個人宅を訪問するスタイルにしっくりこないものを感じるようになりました。そうなると成績は低迷します。そこで自己啓発本を読んだり、セミナーを受講したのですが、なかなかモチベーションが保てない。その時、気づいたのが、成功の映像をイメージ化し、それを常に持ち歩いて眺めれば、達成するはず、というものでした。これがいまのビジネスの原型です。

―― いつ頃のことですか。

上田 15~16年前のことです。

―― でも、すぐには起業に結びつかなかった。

上田 ええ。当時はそういうものをつくりたいと思ってもつくれなかった。私自身に技術がないし、VHSの時代ですから、持ち歩くにはかさばるし、外で見ることはむずかしかった。ですから、しばらくは忘れていました。

その後、大手保険代理店に転職し、バイスプレジデントなど管理職にも就いたのですが、その一方で、どうせなら理想の代理店をつくりたいという気持ちが強くなってきた。そこで独立を考えたのですが、そのうちに、どうせ起業するなら、保険ではなく目標イメージの映像化のほうがいいという思いが、突然自分のなかに降りてきたのです。そして1週間、そのことが頭から離れなかった。そこで事業化に踏み切りました。

―― 面白い事業ですが、ビジネスとして成り立つんですか。

上田 事業として成り立つかどうか、あまり考えずに起業しました。ただ意味不明な自信はありました。

それにデジタル化が進んだことで、撮影・編集機器などのコストもずいぶん下がりましたし、メディアもコンパクトになった。以前は不可能だった、夢の映像を持ち歩くことが可能になったのです。

もちろん、目標イメージの映像化で会社が成り立っているわけではありません。

実際には、外国人も働いている工場でのマニュアルを外国人にもわかりやすいように映像化してほしいといった注文だったり、私がかつて在籍していた保険業界から、セミナーの映像化などの仕事を請け負っています。そのタイトル数は保険業界だけで300以上になっています。

―― 収益源を確保しながら、本当にやりたい事業を今後伸ばしていくというわけですね。でも、具体的にはどのような手順を踏んで映像化していくのですか。

上田 まずはお客様の話を詳しく聞きます。生まれてからこれまでの環境や、過去の成功体験など、本人も忘れているようなことまで聞き出します。そのうえで台本を制作、撮影・編集をしてDVDなどの形で納品します。制作する映像では、両親に対する感謝の気持ちや、過去の成功体験があるから今の自分があり、壁を乗り越えてここまできた自分の姿を描きます。さらにはそこから、どんな自分になりたいか、健康は、収入は、人間関係は、などさまざまな観点から未来の自分の姿を描いていきます。

こうした夢の実現映像に加えて、自分の感謝の思いを伝える映像や結婚式の会場で流すイメージ映像なども手掛けています。

―― 法人向けより個人向けに力を注いでいくわけですか。

上田 そんなことはありません。企業の夢の実現に向けた映像制作もこれから増やしていきます。

実は、この会社を立ち上げる準備をしていた時、「上田さんのやりたいことってこういうこと?」と言って、あるビデオを紹介されました。

パソコン周辺機器メーカーが1990年代につくったもので、2000年になった時の自分たちの姿を描いていました。当時、この会社は店頭公開を果たしたばかりで、売上高も150億円。ところがビデオの中では売上高が1000億円、東証1部に上場しているのです。そしてこの会社は、このビデオで描いたとおりに成長していきます。

このような事業にも力を入れていきます。企業の夢を中長期計画に入れ込み、映像化する。創業者の起業の思いや、伝えていきたい理念を盛り込み、成長の姿を映像化する。それによって、経営者は自分の意思を社内外に伝えることができるのです。

本田宗一郎は町工場時代から世界一になると言い続け、社員からは大ホラ吹きと言われても言い続け、いつの日か社員も夢を重ね、世界のホンダになった。

夢を映像化し共有することで、ホンダと同じようにわくわくしながら仕事に取り組むことができるようになります。その結果、気づいたら努力している、苦痛ではなく楽しく仕事ができる。社員がこのようなモチベーションを持つことができれば、会社の夢も達成できるのです。

―― ドリームムービーの夢はなんですか。

上田 動画で人生とビジネスを豊かにする。ワクワクする社会に映像を通して貢献したい。そしてゆくゆくは映像会社として世界一となりたいと考えています。

そのためにも、さまざまな事業の柱を育てることが必要です。

ここまで説明した以外にも、動画をビジネスにどう活用するかといった内容のセミナーも開催しています。

AR(拡張現実=スマホなどのカメラで読み込むことで動画などが閲覧できる)制作、さらにはデジタルブックの制作も手掛けています。それぞれの事業の柱を太くすることで、企業として成長していきたいと考えています。

映像ビジネスを始めてから5年がたち、撮影や編集技術の力もついてきましたから、いまならどのような要望に対しても応えることができるようになったと考えています。

―― 上田さん自身の夢は映像化しないんですか。

上田 しています。2020年にこうなりたいという夢を映像化し、それをウェブで公開していますし、私の携帯ではいつでも見られるようになっています。