リーマンショック(2008年9月)の影響でフォードがマツダ株を手放した時、マツダは自動車業界の孤児となった。脆弱な財務体質、わずか100万台強の年間販売台数、2008年度から4期連続の最終赤字……。マツダの前途を誰もが危ぶんだ。しかしそこからマツダは踏ん張った。前々期に黒転すると、前3月期には過去最高益を計上、今期もその勢いは止まらない。これを支えたのが「スカイアクティブ」という新しい発想のエンジン。かつてロータリーエンジンで一世を風靡したマツダが、再びエンジン技術で市場を席巻し始めた。

トヨタ自動車は4月10日、世界最高レベルの燃焼効率を実現したガソリンエンジンを開発したと発表した。

エンジンシリンダー内に送りこまれたガソリンに着火し爆発させる、そのエネルギーによって車輪を動かすのが自動車の基本的な仕組みだが、爆発エネルギーのすべてを運動エネルギーに変換することは不可能だ。前者から後者への転換効率が燃焼効率ということになる。トヨタ車の場合、これまでは最高燃焼効率35%程度だったが、新型エンジンでは38%にまで高めることができるという。わずか3ポイントと思うかもしれないが、燃費にすると15%程度の違いとなるというからバカにできない。

トヨタでは、このエンジンを、4月にマイナーチェンジした「ヴィッツ」に搭載したほか、来年度までに15種類ほど、同じ設計思想に基づいたエンジンを開発するという。

これまでトヨタは、高効率=燃費のいいクルマづくりはハイブリッド(HV)エンジンで追求してきた。小型車の「アクア」ではカタログ数値ながらリッター37キロを実現。世界一の低燃費を実現している。すでにトヨタが国内で販売するクルマのうち、過半数がHV車であり、今後もこの比率は高まっていくはずだ。

にもかかわらず、ここにきて燃焼効率のいい新型エンジンを開発したのには理由がある。あるモータージャーナリストがこう語る。

「トヨタだけでなく、ほとんどの自動車メーカーが、レシプロエンジン(=ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等)の開発は、ある程度行き着くところまで行ってしまったと考えていたんです。そこで環境問題には、HVや電気自動車(EV)など、エンジン以外の部分で対応しようとシフトしてきました。ところがマツダが、スカイアクティブという、高効率のエンジンの開発に成功した。これによってエンジンそのものもまだまだ改良・進化の余地があることが明らかになったのです。トヨタが新型エンジンを開発したのは、マツダに刺激を受けたからにほかなりません」

トヨタは全世界で年間1000万台以上のクルマを販売する世界最大の自動車メーカーだ。片やマツダは、年間販売台数123万5000台(2013年度)と、トヨタの8分の1に過ぎない「弱小」メーカーだ。そのマツダをトヨタが意識しているというのである。

マツダは07年に「サスティナブルZoom-Zoom宣言」を発表した。02年から使っているマツダのブランドメッセージ「Zoom-Zoom」は、クルマに乗る楽しさ「ワクワクさ」を表現したものだが、これをサスティナブルに実現していこうというものだ。

この宣言に基づき、マツダは新世代技術「スカイアクティブテクノロジー」の開発を開始した。これはエンジンやトランスミッション、シャシーなど、クルマの基本をもう一度見直そうというもの。スカイアクティブエンジンもそれによって生まれたもの。

評価の高い、まもなく発売される新型「デミオ」のディーゼル。

技術の詳細は避けるが、ガソリンエンジンでは14.0という世界一の高圧縮比を実現、トルクと燃費を従来エンジンより15%向上させることに成功した。また日本ではあまり人気がないが、ヨーロッパ市場で圧倒的な人気を誇るディーゼルエンジン開発にも着手。こちらは逆に、圧縮比をディーゼルエンジンとしては低い14.0に抑えることで、クリーンな排ガスとレスポンスのよさを実現しただけでなく、燃費も20%改善した。

初のスカイアクティブ搭載車「デミオ」が発売されたのが11年3月のこと。以降、同年9月に「アクセラ」、12年2月に「CX-5」、11月に「アテンザ」と、相次いでスカイアクティブ搭載車が発売され、いずれも国内外で高い評価を受けた。

デミオに積まれた1.3リットルエンジンは、「12年次RJCテクノロジー・オブ・イヤー」を受賞。CX-5は「2012-2013日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞、日本の自動車アワードでもっとも栄誉ある賞に輝いた。

そして来る9月、新型デミオが発売される。このクルマにマツダがかける期待は大きい。すでに8月には、全国7都市で展示イベントを開催、前景気をあおっている。

試乗したモータージャーナリストの評価も押しなべて高い。特に、今度のモデルチェンジで初登場する1.5リットルディーゼルエンジンの評価が非常に高く、「日本人のディーゼル食わず嫌いをデミオが変えるかも」とまで言われているほどだ。これをきっかけに、もしかすると日本でもディーゼル車ブームが起きるかもしれない。

不思議でならないのは、「弱小」メーカーのマツダが、なぜこのような画期的エンジンを開発することができたかだ。

マツダは過去、何度となく、絶体絶命のピンチに陥っている。

最初のきっかけは第1次石油危機によってもたらされた。

当時の社名は東洋工業だったマツダだが、オイルショックまでは、広島の優良企業としてその名は知られていた。初任給もトヨタや日産を上回り、業界トップを誇っていた。1967年には、世界で初めてロータリーエンジンの実用化に成功。ピストンがシリンダー内を往復するレシプロエンジンとはまったく異なる構造で、高出力で振動の少ないロータリーエンジンは夢のエンジンとも言われ、これを実用化したことで、マツダの評価は一気に上がった。

ロータリーエンジンを生んだ「魂」がいまも残っている。

ところが、このロータリーエンジンがマツダの足を引っ張ることになる。

73年、第4次中東戦争が置きたことがきっかけで第1次石油危機となり、原油価格は2倍に跳ね上がった。これ以降、燃費はクルマ選びの重要な要素となった。その点、当時のロータリーエンジンには「がぶ飲みエンジン」の異名がつくほど燃費が悪かった。これによって、マツダ車は世界中で在庫の山となり、経営はたちまち悪化した。

そこで乗り出したのがメインバンクの住友銀行だった。のちにアサヒビール社長・会長を務める村井勉氏を副社長として派遣、住友銀行主導で再建を目指した。そしてこの時代にフォードと資本提携する。フォードがマツダの後ろ盾となったのだ。

80年代に入ると、5代目ファミリアの大ヒットなどもあって、マツダの経営は安定する。ところが今度はバブル経済に飲み込まれていくことになる。

89年、マツダは販売チャンネルを一気に2つ増やし、トヨタと同じ5チャンネル体制とする。マツダは以前から海外販売比率が高かったため、これを是正するため勝負に出たのだ。しかし当時のマツダの国内販売台数は45万台。一方のトヨタは200万台弱。それが同じチャンネル数を持つのは無理があった。

90年にマツダは60万台を売るが、むしろコストばかりがかかる結果になった。

加えてバブル経済の崩壊で日本経済は未曽有の不景気となり、5チャンネル体制はあえなく崩壊、94年3月期450億円、95年3月期360億円という巨額な赤字だけが残った。マツダが迎えた2度目の危機だった。

ここで登場するのがフォードである。すでに70年代に24.5%を出資していたが、その関係はフォード車の日本国内での販売程度にとどまっていた。しかし96年には、出資比率を33.4%に引き上げ、ジョージ・ウォレス社長を派遣した。名実ともに、マツダはフォードの傘下となった。

同時に、マツダの話題が出ることも少なくなった。かつてマツダは、トヨタ、日産、ホンダ、三菱と並ぶ国内5大メーカーの一角だった。ところがフォードが出資比率を引き上げて以降は、フォード傘下の広島ローカルメーカーとしてしか見られなくなっていた。

それだけに、2008年のリーマンショックでフォードが大打撃を受けたのは、マツダに取っても大きな誤算だった。フォードはマツダの面倒を見る余裕がなくなり、株を売却、マツダに後ろ盾はなくなった。

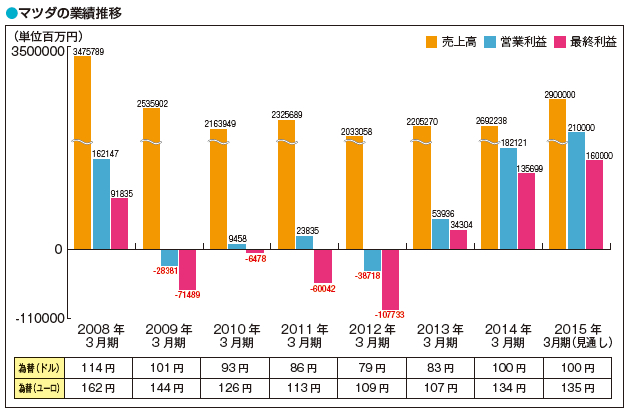

同時に急激な円高が進行、海外販売比率が高いにもかかわらず、国内製造比率の高いマツダは、国内自動車メーカーの中でその影響をもっとも強く受けた。その結果が、09年3月期から12年3月期までの4期連続赤字だった。12年秋には株価は100円を切るまで売り込まれた。誰もがマツダの前途に悲観的だった。

そうした危機の中、マツダはスカイアクティブという牙をひたすら磨いていたのだ。

時系列から言えば、スカイアクティブの開発が始まってからリーマンショックが起きている。つまり業績がどんどん悪化していく中、それでもマツダはスカイアクティブへの研究開発を必死に続けたということだ。

幹部社員の1人が振り返る。

「よくも悪くも愚直なんですよ。これだと決めたら、とことん突き進む。ロータリーエンジンの時もそうでした。他社が実用化はむずかしいと考えている中、当社だけが必死に取り組み、開発に成功した。そのスピリッツが、技術陣だけでなく、全社に残っています。生き残るためにはもう一度、クルマとは何かを一から見直すことから始まったのがスカイアクティブテクノロジーです。そしてそれをひたすら追求する。その結果がようやく実ってきた。これまでやってきたことが間違っていなかったことが証明されたわけですから、自らの愚直さに誇りを感じます」

昨年2013年、山内孝氏(右)から社長を引き継いだ子飼雅道氏。

また、子飼雅道社長は、ウェブマガジン「レスポンス」のインタビューで次のように語っている。

「こぢんまりとしていることが意識の共有につながっている。広島にほとんどの開発陣がいて、フロア1つ2つ違うところに生産技術もいて、工場は目の前にある。そういう環境で各部門が2、3年後に生み出せる商品を徹底して協議して、確定して、それぞれが並行して開発を進める」

ローカル企業で、規模も小さいことが有利に働いたというのだ。トヨタなどのガリバーに比べれば人も研究開発費も少ない。しかしだからこそターゲットを明確にし、全社一丸となって取り組むことができるということなのだろう。規模の小さい会社ならではの戦い方である。

マツダは13年3月期、5期ぶりに黒字を回復した。前3月期には1356億円の最終利益を計上、これは同社史上最高益である。今期第1四半期でもその勢いは落ちておらず、過去最高益を記録、今期の最終利益は前期比17.9%増の1600億円を見込む。スカイアクティブはマツダを完全に甦らせた。

危機に陥った時、人間の本性が見えるように、企業もまた、危機に陥って初めて見えてくるものがある。泥臭いまでの愚直さに、マツダの底力を見ることができる。

マツダの業績改善が急ピッチで進んでいる。2014年3月期の連結営業利益は08年3月期以来6期ぶりの最高となったが、今期も更新が確実で、今のところ2100億円(前期比15%増)と初の2000億円突破を予想している。走りと環境性能を追求する「スカイアクティブ」と呼ぶ独自技術群、さらに商品の企画段階から生産に至るまでコスト改善を図る「モノ造り革新」の表裏一体となった推進が競争力を高め、業績の快走を支えている。

マツダは現在、16年3月期を最終年度とする「構造改革プラン」を推進している。リーマンショックやその後の急激な円高などによる業績悪化の最中にあった12年2月に策定したものだ。最終年度には営業利益で2300億円、売上高営業利益率は7%以上という数値目標を掲げているが、今期にも1年前倒しで達成の勢いとなっている。

エンジンや変速機などにスカイアクティブ技術を全面採用した初のモデルとして12年に投入したのがSUV(多目的スポーツ車)の「CX-5」。以来、「アテンザ」「アクセラ」と主力モデルに展開し、この秋にはコンパクトカーの次期「デミオ」にも全面導入される予定だ。

デミオは、新たにスカイアクティブ技術による排気量1.5リットルの小型ディーゼルエンジンも搭載することになっており、その燃費や走行性能が発売前からクルマ好きの関心を集めている。一連のスカイアクティブモデルは、内外でしっかりした販売実績をあげると同時に、同社の収益力改善に着実に寄与している。

前期の最高益更新は、円高の是正効果がもたらしたのは否めないが、スカイアクティブの商品群で本格展開されているモノ造り革新でのコスト改善の後押しも大きい。

「1ドル=77円、1ユーロ=100円でも利益が出るクルマに仕上げた」。12年2月にスカイアクティブ全面採用の第1弾である「CX-5」を発表した際、当時の山内孝社長(現相談役)は、この新モデルの性能面の魅力とともに、「円高抵抗力」を強く訴えた。発表当時の為替レートは1ドル=78円台という超円高だったが、そのレベルで日本から輸出しても利益をもたらすというアピールだった。

マツダのモノ造り革新は06年に着手したもので、クルマの企画・開発から生産に至るまで全社一体的に取り組むという、まさにモノ造りでの革新的なプロセス構築である。同年には、やがてスカイアクティブへと発展していくエンジン開発の再強化方針も打ち出されており、2つのテーマの一体的なムーブメントが始動した。

当時の自動車産業を振り返ると、従来のプラットフォーム(車台)を基本とした開発効率化やコスト改善から、部品群を一定のかたまりとして捉える「モジュール化」などの改革策へと転じる動きが台頭してい

た。

一方で技術開発面では、ハイブリッド車など新世代技術による環境性能の追求が課題となっていた。マツダのモノ造り革新とエンジン開発再強化はそうした時代背景のなかで、同社が自らの経営資源や立ち位置をしっかり捉えて打ち出した針路でもあった。

モノ造り革新のキーワードは「一括企画」である。5~10年先をにらんだ技術や商品を丸ごと一括で企画し、設計段階からエンジンや変速機といった主要ユニットおよび部品の共通化を大胆に進めるというものだ。そこには、年産規模が100万台そこそこ(14年3月期=127万台)で、モデル数も比較的少ない自動車メーカーならではの、思い切った割り切りがある。

一括企画に基づく設計概念は、汎用性を確保するという意味で同社では「コモンアーキテクチャー」とも呼んでいる。従来は個別モデルごとに設計や生産を進める「車種最適」だったが、コモンアーキテクチャーはすべての製品での効率化やスケールメリットを追求する「全体最適」への転換でもある。

エンジン、変速機、ボディー(車体骨格)、シャシー(足回り)といったユニットも、開発段階から複数車種への展開や生産効率を意識した全体最適の思想を徹底している。その結果、需要変動などに応じて、よりフレキシブル(柔軟)で効率的な生産システムが構築できるようになっている。

生産現場のモノ造り革新は、どのように進んでいるのか――。本社工場の宇品地区(広島市)のエンジン機械加工ラインでは、排気量や燃焼方式の異なる複数のエンジンのシリンダーブロックが同一ラインに流されている。

スカイアクティブエンジンは現在、ガソリンで1.3~2.5リットルまで4タイプ、ディーゼルは2.2リットル(次期デミオから1.5リットルが追加)となっているが、これらのエンジンの土台であるシリンダーブロックの形状は相似形だ。

これが、製品の基本概念を共通化するコモンアーキテクチャーによる設計である。もちろん共通化とはいっても、各シリンダー間の距離(ボアピッチ)などは、個々のエンジン特性を引き出すために独自に設定できるようにしている。

この相似形の設計は、フレキシブル生産で大きな威力を発揮する。シリンダーブロックのような複雑で工程数の多い部品の機械加工は、従来は1機種ごとに専用工具などを揃え、集中生産するのが効率的とされてきた。実際、今もそうした集中生産方式を取るメーカーが少なくない。

マツダは、複数種のシリンダーブロックの各工程間の搬送や、それぞれの工程での加工に基準を設けて共通化し、同一ラインでの混流加工を可能とした。

設備にも工夫を凝らした。

従来は多軸加工ができる「専用機」でラインを構成していたものを、1軸加工の「汎用機」を多く使う構成とした。多軸専用機は一度に複数の加工ができる高級機であり、生産性も高くなる。ただし、生産機種が変わるごとに専用工具の付け替えなどが必要なため、リードタイム(作業準備時間)が長くなるという難点もあった。

モノ造り革新では生産機種によって時間差の出やすい搬送と加工の基準を共通化することで、工程を簡素化し、かつ専用機から汎用機への切り替えを図った。安価な汎用機の利用などにより、スカイアクティブエンジンの機械加工に関する設備投資は、従来比で7割強削減できたという。

マツダはこのほかのモノ造り革新での成果について、設計を中心とする開発面の効率化で30%以上、車両組立工程の設備コストで20%以上などの削減ができたと説明している。

モノ造り革新は国内工場だけでなく、海外工場にも移植・展開が進んでいる。その1つが戦略的な海外拠点として今年初めに稼働したメキシコ工場(グアナファト州サラマンカ市)だ。

マツダは、米フォード・モーターとの長年の提携もあって海外生産展開が遅れ、そのことが自動車業界でどこよりも円高に翻弄されやすい体質をもたらしていた。前述の構造改革プランでは、最終年度に国内外の生産比率をイーブン(14年3月期の海外生産比率は23%)にもっていく体質改善策も掲げている。

防府工場での製造組み立てライン。車種はアテンザ。(筆者撮影)

メキシコ工場はそのグローバルな生産体制の再構築を担う工場なのだ。北米から南米までの米州全体と欧州への供給拠点として、15年度には年23万台(15年に生産開始予定のトヨタ車5万台含む)の生産を目指している。

「当社の社運をかけた構造改革の中で、最も重要なグローバル戦略拠点となる。この工場を必ず成功させ、マツダの新たな歴史を築きたい」――今年2月に同工場で行った開所式で山内会長(現相談役)は、こう強調した。「円高のたびに厳しい経営を強いられてきた」(山内氏)体質を、モノ造り革新を具現化した新工場によって、為替変動に動じない体質へと転換させていく構えだ。

ピカピカの新工場だけに、メキシコには「マツダのモノ造り技術のすべてを注ぎ込むことができた」(メキシコ工場の江川恵司社長)という。現在の生産モデルである「Mazda3」(日本名アクセラ)は、日本では防府工場(山口県防府市)で昨年秋に立ち上げた新モデルだが、防府のモノ造り革新の取り組みがほぼそっくり移植されている。

その一例が車体のプレス加工における廃棄鋼板を抑制するための「歩留まり向上」策。この取り組みでは「サイドパネル外板」の歩留まりを、新型Mazda3では、旧モデルの47.5%から53%へと高めている。

鋼板の歩留まりは、プレス加工で出た端材を、より小さい別の部品の材料として使うことで高めていく。旧モデルのサイドパネルの端材からは左右合計で4部品しか再利用できなかったが、メキシコと防府で生産する新モデルでは一気に12部品に再利用できるようにしている。

車両組立工程では各工程で作業員が組み付ける部品を、あらかじめ部品箱にセットして供給する「キットサプライ方式」が採用されている。グレードや仕向け地などによって異なる部品の組み間違えを防ぎながら、作業効率も高める方式である。

マツダのメキシコ工場。(筆者撮影)

日本でも導入しているが、メキシコでは新設工場ならではの利点を生かし、車両を載せるベルトコンベアの幅を広くすることで、作業員も同じコンベア上で仕事ができるようにした。これで、歩きながらや後ずさりしながらの作業を排除し、作業負担の軽減につなげている。

一方で、車体部品の溶接ではロボットではなく人手によるスポット溶接の工程も少なくなく、自動化率は「おおむね日本の40%程度」(江川社長)に抑制している。ただし、車体溶接ラインには8車種の混流が可能な「セッター治具」と呼ぶ独自技術による位置決め装置も導入しており、将来の複数車種展開や増産をにらんだ設備投資も行っている。

防府で実践したモノ造り革新の技術をもち込みながらも、設備や労務のコスト差、従業員のスキルなどを総合的に考慮し、メキシコでの最適解を求めた生産システムとしている。

12年発売のCX-5は、1ドル=77円でも利益が確保できるクルマと紹介された。だが、当時は12年3月期まで4期連続で赤字にあえいでいた最中だけに、「このクルマだけで果たして……」というのが、世間一般の受け止め方だった。モノ造り革新の成果は、その後の「アテンザ」「アクセラ」、さらに今秋の「デミオ」という主力モデルへの矢継ぎ早の展開によって、マツダのコスト改善力を累積的に強めている。

昨年6月に山内前社長からバトンを受けた小飼雅道社長は生産畑の出身であり、同社の構造改革を工場サイドから牽引してきた。「モノ造り革新は終わりのない取り組み。広島と山口で開発した工法を世界に展開していく」と、日本発の強いモノ造り体質にこだわっていく構えだ。

(経済ジャーナリスト 池原照雄)

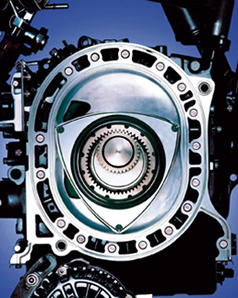

「ロータリーのマツダ」――かつてマツダを象徴する言葉といえば、何はともあれロータリーエンジンであった。

ロータリーエンジンとは、自動車用エンジンとして広く使われているピストン方式のレシプロエンジンとは大きく異なり、おむすび型のローターがエンジン内部をクルクルと回ることによってパワーを出すという特殊な方式のエンジンである。

発明したのはドイツのF・ヴァンケル博士だったが、性能や耐久性を市販可能なレベルに引き上げることに成功したのは他ならぬマツダ。1967年、マツダの普通乗用車第1号として世に送り出した「コスモスポーツ」に採用され、その後も「RX-7」などのスポーツモデルを中心に搭載され続けた。

90年代にマツダが経営危機に陥り、事実上米フォードの傘下に入った際、フォードから派遣されてきたヘンリー・ウォレス社長はロータリーを廃止しようと考えたが、社内外から「マツダにとってロータリーは、いわば武士の刀だ」という声が上がり、一転して継続を決めた。マツダの技術陣にとって、ロータリーは精神的支柱と言うべき存在だったのだ。

防府工場にはスカイアクティブエンジンを低コストかつ高い精度で組み立てるための独自の工作機械が導入されている。

そのマツダが今、新たな“金脈”を見つけつつある。それはクルマの燃費向上を果たすソリューション技術として日本でも注目度が高まっているディーゼルエンジンである。

今年6月、秋に発表を予定しているコンパクトモデル「デミオ」のプロトタイプモデル(生産試作車)の試乗会を伊豆サイクルスポーツセンターで行った。会場で公開された量産予定モデルには2種類のエンジンが搭載されていたという。1つは排気量1.3リットルのガソリンエンジン、もう1つは排気量1.5リットルのターボディーゼルである。

試乗会に参加した自動車ジャーナリストのなかには、

「新しい1.5リットルターボディーゼルの出来は素晴らしかった。マツダは先行して、より排気量の大きな2.2リットルターボディーゼルを市販車に載せ、国内のディーゼル車のシェアではダントツの地位を築いたが、1.5リットル版はその2.2リットル版と比べても、一歩も引けを取るものではなかった」

と、驚いた様子で語る者もいた。

「出力が1.5馬力と小さいため絶対的な速力はコンパクトカーの中では平均より上というレベルだが、もともとの設計がいいのか、振動やノイズの少なさは2.2リットル版よりもいいくらいだった。これだけ商品力が高ければ、燃料価格が高騰していることも併せて考えると、エコカーの主流になっているハイブリッドへの対抗技術として、ユーザーの支持を相当集められるのではないか」(自動車ジャーナリスト)

ディーゼルは原理的に、ガソリンエンジンに比べて熱効率の点で有利だ。熱効率とは、ガソリンや軽油などの燃料を燃やして得られる熱を、クルマを走らせる運動エネルギーに変えることができる割合を示す数値である。ガソリンエンジンも技術革新が進んでおり、今日では熱効率が30%台後半に達しているが、ディーゼルはすでに40%台を大きく超えている。一方、軽油を1リットル燃やして得られる熱は、同じ量のガソリンを燃やした時に比べて1割以上多いため、燃費の差はさらに広がる。

「長い間、日本の自動車業界では“日本のユーザーはディーゼルに悪いイメージを持っている”と盲信されてきました。しかし、今はプレミアムセグメント(高級車クラス)でもBMWの中型セダンのディーゼル比率が5割に達するなど、ディーゼルはむしろ燃料代を節約するのにはうってつけの技術というイメージが日本にも浸透しています。トヨタ自動車、ホンダは日本にはディーゼルを投入しないという姿勢を崩していません。マツダがディーゼルに積極的であることを、ユーザーは好意的に受け取るでしょうね」(自動車ジャーナリスト)

マツダがディーゼルを決め球技術のひとつにするという戦略を実行に移したきっかけは、2008年のリーマンショックだった。長年にわたって支援を受けてきたフォードと袂を分かつこととなり、独力で生きていかなければならなくなった。

当時、世界の自動車業界はハイブリッドカーや電気自動車など、クルマの電動化技術がなければ自動車メーカーは頓死するというような荒唐無稽な話も飛び出すような状況。電動化技術をほとんど持たないマツダとしては、電動化以外の分野で存在感をアピールする必要があった。

そこで大々的に打ち出したのが、エンジンを使ったクルマのエネルギー効率を極限まで高めるという「スカイアクティブテクノロジー」である。クルマを軽く作ったり、エンジンのパワーを車輪に伝える変速機のエネルギーロスを減らしたりと、クルマづくりに関する技術の総称なのだが、その中でも最も重要な役割を担うのは、同じ量の燃料からより多くのエネルギーを取り出せるようにするという、エンジンの熱効率向上だったのである。

もっとも、マツダも最初からディーゼルが大当たりするという確信を持っていたわけではなかった。

「マツダが最初に新世代のディーゼルを載せたのは、2012年に発売されたSUVの『CX-5』。開発陣は当初、その車体にディーゼルであることがひと目でわかるようなエンブレムをつけたいと考えていたものの、営業サイドからディーゼルがネガティブに受け取られたら困るということで、ごく控えめな表示になったという経緯があったんです。が、フタを開けてみたら、初期受注の8割以上がディーゼルだった。翌年発売したトップモデルのセダン『アテンザ』も似たような状況だった。それで我々は一気にディーゼルのセールスへの自信を持つようになった」(首都圏のマツダ販売会社幹部)

今日、日本におけるディーゼル車の販売台数は急速に伸びているが、その伸びの大半はマツダとBMWによるものだ。しかし、マツダのディーゼルの成功は、単にディーゼルに商機を見出したゆえに成し得たものではない。

日本の乗用車市場ではつい最近まで、ディーゼル車がほぼ根絶やしになっていた。90年代後半、当時東京都知事だった石原慎太郎氏が大気汚染はディーゼル車の排気ガスが原因だとして「ディーゼルNO作戦」を展開。それにともなって国の排出ガス規制が急激に厳しくなり、既存の技術ではその規制に対応できなくなったためだ。

その後、日産自動車や三菱自動車が限定的に規制に対応したディーゼル車を販売した。それらはいずれも高い人気を博したが、販売台数が大幅に増えることはなかった。ディーゼルの排気ガスをきれいにするために、きわめて高価な排気ガスの浄化装置を取り付けなければならなかったからだ。

マツダはスカイアクティブディーゼルの開発に取り組む際、エンジンから排出されるガスそのものの有害物質を減らし、後処理装置を簡単なものですむようにつくることを目指した。それは簡単なことではなく、ディーゼルのエンジン内部で有害物質が大量に発生するメカニズムを徹底的に分析し、それをどうやったら防止できるか、コンピュータシミュレーション技術を活用しながら妥協を排して徹底的に突き詰め、ようやく完成を見た。

今日、マツダのディーゼルは、ヨーロッパのユーロ6、日本の09年規制など、世界で最も厳しいレベルの排出ガス規制に、最も厄介と言われる窒素酸化物(NOx。光化学スモッグの原因物質)を分解するための触媒なしでクリアできる唯一のディーゼルとなっている。

「NOx触媒なしで最新の規制に対応するディーゼルづくりは、どのメーカーも進めていることではあったんですが、マツダさんのエンジンの完成は予想以上に早かった。正直、やられたと思っています」(ライバルメーカーのエンジニア)

マツダはスカイアクティブテクノロジーについて、「ディーゼルだけではない。ガソリンエンジンはじめ、クルマづくりのすべてを変えていく技術」と主張しているが、ディーゼルが出るまでは認知度はほとんど高まらなかった。現在、スカイアクティブがハイレベルなエコカー技術とユーザーに見てもらえるようになったのは、ひとえにディーゼルのおかげである。

その意味では、エンジンに関するマツダのスカイアクティブ戦略は道半ばだ。

「ガソリンエンジンもスカイアクティブになって格段に性能が上がっているのですが、お客様にそれがなかなか広まらない」

あるマツダ幹部は、ディーゼル一本足打法となってしまっていることのジレンマを打ち明ける。

実際、マツダのスカイアクティブガソリンエンジンも、世界トップレベルの効率を達成している。ホンダは昨年、主力車種の「フィット」をフルモデルチェンジしたが、開発の途中でエンジンの性能目標を一段引き上げたという。マツダのスカイアクティブガソリンエンジンの効率が高く、従来目標では最初から負けてしまうからであった。

ロータリーのマツダあらため、ディーゼルのマツダというブランドイメージが定着しつつある。この2つの時代に共通していることは、販売台数的には最多となるガソリンエンジンが看板技術の陰に隠れてイメージが上がらないことだ。ディーゼルで得た定評をマツダの技術全体の押し上げにどうつなげていくか、チャレンジはこれからだ。

もうひとつ気になるのは、これまでマツダの精神的なモニュメントとしての役割を果たしてきたロータリーエンジンの行方だ。

2012年に最後のロータリー車「RX-8」の生産が終了して以降、ロータリーの“血脈”は途絶えたままだ。噂レベルでは、過去に東京モーターショーに参考出品された次世代ロータリーを積むスポーツカーの開発が進められているという話もあるが、確証はない。

ロータリーはもともと、熱効率が悪いという特性を持っている。近年はやや改善されていたものの、「普通のエンジンの効率が劇的に向上しているのに比べると致命的に悪い」(エンジン技術者)という。

が、マツダにとってロータリーは、以前ほど重要な意味はなくなってきているという声もある。

2014年秋にはディーゼルエンジンを積んだ「デミオ」が発売される。

「これまでマツダがロータリーにこだわってきたのは、他のエンジンについて本物の自信を持てなかったことの裏返しでもありました。ディーゼルをはじめ、世界をリードできるようなものをつくれるようになった今、ロータリーに自分の存在理由を求めてすがりつかなくてもよくなった」(マツダ関係者)

ロータリー車はこれから発売されるかもしれないし、発売されないかもしれない。マツダがもはやロータリーをイメージリーダーとせずとも生きていけるメーカーに生まれ変わった今、ロータリーが社の遺産として歴史上のものになるという流れが止まることはないだろう。

(ジャーナリスト・杉田 稔)

「自動車業界の株価は、昨年、円安の恩恵もあって値が大幅に動きましたが、今年は全体的に揉みあっている感があります。そのなかで、マツダの評価は高く、アナリスト16人中12人が“強気”と判定するなど、期待されています」

こう語るのはマネックス証券シニア・マーケット・アナリストの金山敏之氏。市場関係者はマツダのクルマに対し概ね好感を持っているという。特に、秋に発売される小型ディーゼルエンジン搭載のデミオに対する関心は高い。

「いいクルマを作っているからこその期待があります。小型ディーゼルの出来次第で、マツダ株に大幅な見直しが入ることになるのではないでしょうか」(金山氏)

プラスの見直しかマイナスの見直しかは実際に発売されてからの話だが、2015年3月期第1四半期決算が発表されてすぐに株価が上がっていることから、いまのマツダの株価に割安感を感じている市場関係者が多いようだ。

その第1四半期決算だが、会見自体はマツダ側に楽観ムードはなく、むしろ危機感を前面に出した内容だった。というのも、国内販売が消費税増税の影響を受け、想定以上に厳しい販売台数となったからだった。

第1四半期の国内販売は前年同期比21%減の4万台にとどまり、7月に入っても受注が前年同月比20%落ち込むなど、モデル末期の「デミオ」を中心に販売不振に歯止めがかからなかった。逆に言えば、新型デミオを待っているユーザーが多いということでもあるのだが、既存モデルを売るためにはインセンティブを厚くせざるを得ず、利益率の面でも芳しくない状況だと言える。

それでも、北米や欧州は好調そのもの。世界販売全体で見れば、新型「Mazda3(日本名アクセラ)」や「CX-5」が牽引し、前年比6%増の31万9000台を販売している。その結果、売上高は7056億円(前年同期比15%増)、営業利益564億円(同54%増)、純利益489億円(同9倍)と、利益では過去最高の決算となった。

株式市場にとって、販売台数の少ない国内市場の不振はマイナス要因として織り込み済み。むしろ海外市場でマツダ車が評価されていることが「強気」という投資判断に繋がっている。

マツダの株価は12年後半まで90円台で推移してきた。12年3月期までの4期連続赤字決算が株価にも反映されていた形だ。それが、業績回復にアベノミクスの円安効果も手伝って、株価は急上昇。今年1月10日には年初来高値となる566円まで跳ね上がっていた(マツダは今年7月29日に5株を1株とする株式併合を行ったため、566円は調整値2845円となる)。

現在でこそ2500円前後で推移しているが、国内販売の懸念は決算発表後の株価を見てもマイナス要因にはならなかった。むしろ新型「デミオ」に向けての期待が高まっていると言えるだろう。

マツダの好業績は単なる為替の恩恵だけではない。グラフにあるとおり、09年3月期のドル/円、ユーロ/円と現在の為替は非常に近い相場になっている。その09年度が営業赤字だったのに対し、今期は過去最高益を見据える状況にある。為替がマツダの業績の足を引っ張ってきたのは事実だが、別稿の「モノ造り革新」が実を結び、開発・生産の効率化とコスト削減により利益率が向上したことが、現在の業績に結びついた。この第1四半期の営業利益率は8.0%。ホンダや日産でも届いていない、トヨタと肩を並べる水準にまで上がってきている。

4期連続赤字から過去最高益と、見事なV字回復を果たしたマツダだが、死角はないのか。

一番の懸念は、その規模からくる経営資源の不足だろう。今期見通しでは、マツダはグローバル販売台数を142万台に設定している。これは前期の約127万台を7%上回るが、グローバル販売ランキングで言えば15位前後の数字。10位のスズキ(約266万台)の半分ほどでしかない。

後ろを振り返れば、トヨタの資本が入った富士重工、三菱グループの庇護がある三菱自動車、あとは商用車や高級スポーツカーなど専門化したメーカーか、新興国メーカーということになる。なんの後ろ盾もない独立系大衆車メーカーとしては、マツダは最小と言っていい。

マツダは79年にフォードと資本提携を結び、幾度かの経営危機を救われたこともある。特に海外展開においては生産工場をフォードと合弁で設立するなど、強力な後ろ盾だった。しかし、フォード本体が経営不振に陥ると、マツダ株を手放し、かつて33.4%あった資本比率も現在は2.1%にまで下がっている。

フォードの傘下から外れたあとも生産拠点等で両社の提携関係は続いていたが、12年に中国で共同出資していた合弁生産を解消すると、今年に入って米生産拠点の合弁事業も解消、7月にはタイの合弁工場もフォードが撤退する形で協業を解消した。提携関係は名実ともに終了したことになる。

マツダがスカイアクティブテクノロジーを前面に押し出してきたのも、その規模の小ささゆえに、ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)の開発を進める経営資源がなかったからだ。いまでこそHVは社会的に認知されるようになったが、採算が合うまでのトヨタの長年の苦労、EVでの日産の苦戦をみると、長期的視野に立っての多額の投資が必要だったことがわかる。フォードとの縁が切れ、財務的に不安定だったマツダが本腰を入れたくても入れられない分野だった。

昨年、マツダはトヨタからの技術供与で「アクセラ」のHVモデルを発売している。しかし、将来的な自動車の未来を鑑みた場合、自前の電気駆動システムの開発は、生き残るためにも不可欠だろう。マツダ自身も昨年7月に電気駆動システム開発室を部格から本部格に格上げするなど、その重要性は認識している。いずれ独自の電気駆動システム搭載車が出てくるだろうが、モーターやバッテリーはそれ自体高価なだけに、採算ラインに乗せるには販売台数も必要になってくる。やはり“規模”が必要なのだ。

ようやく業績は上向いたものの、海外生産拠点の拡充等、必要な投資先は尽きない。出遅れた「電気駆動」でライバルに追いつくためには、リソースはいくらあっても足りない状況だ。さらなる飛躍を期し、リソースの効率化を進めるためには、フォードに代わる新たな後ろ盾を求めるのも選択肢の1つだと言える。

海外勢なら「ロードスター」で共同開発を進めているアルファロメオの親会社フィアット。国内勢ならHVシステムを供給するトヨタ、軽自動車をOEM供給するスズキなどが挙げられる。

スズキは独フォルクスワーゲンとの資本問題がもつれているものの、マツダとは得意分野が食い合うこともなく、相互補完も可能で、鈴木修会長の後継者問題もあるだけに興味深い。経営資源を効率的に活用してクルマを作りこむスズキと、技術力には定評のあるマツダの組み合わせは、世間を驚かせるモノを生み出す期待感がある。

スカイアクティブ技術で名を上げ、業績も絶好調なだけに、マツダを欲しがる大手自動車メーカーは増えてくるだろう。“売り時”はまさにいまなのかもしれない。

(本誌・児玉智浩)

前頁まで主に経営面からマツダを解剖してみたが、では、クルマに精通したプロフェッショナルはマツダ車をどう見ているのか。自動車雑誌の「ベストカー」などを発行する講談社ビーシーの取締役編集局長、宇井弘明氏に聞いた。

―― かつては、マツダ車というといまいちパッとしないけど、欧州、特にドイツにおける日本車の中で秀でた評価を受けているという印象でしたが、それはいまも変わりませんか。

宇井 海外でのマツダ車の評価はたぶん、ドイツが一番高くて、米国でもだいぶ高くなりました。先般もドイツに行ってきたのですが、総じて言うと最近、欧州では日本車の地位が下がってきている感じがするんですね。

たとえば日産の「マイクラ」(日本名「マーチ」)、あるいはトヨタの「ヤリス」(日本名「ヴィッツ」)ですが、イタリアやフランスではこうした小さなコンパクトカーを見かける機会も増えるのでしょうけど、ドイツでよく見かけるのは現地名で言えば「Mazda3」、要は「アクセラ」や「アテンザ」クラスのクルマで、ほかの日本車は割と姿を消している感じです。

「Mazda3」、日本名アクセラは欧州でも人気。

―― どのあたりがほかの日本車に比べて評価されているのでしょう。

宇井 まず、デザインが日本車としては非常に欧州志向が強いですね。ただ、米国でも評価が高くなってきて、アテンザは最近、米国でデザイン系のアワードも取りました。BMWやアウディなどのクルマに交じってマツダ車が評価されてきたということは、インテリアなどの品質感なども評価されてきているわけです。

―― ドイツ車の売りの1つは、クルマの堅牢さ、剛性感にあると思いますが、かつてのマツダ車は、デザインや燃費面は凡庸ながら、剛性感に関しては、日本車の中で抜け出ていた時期があった気がします。

宇井 石油ショックやフォードからの支援を経て、1980年代以降、マツダのクルマ作りって大きく変わったんですね。特にFF(前輪駆動車)の「ファミリア」を出して以降は、性能、特にサスペンション性能をドイツ車並みに引き上げることに注力したと思います。

その後、バブル崩壊で5チャネルの販売体制で失敗し、クルマ全体の品質感も少し下がった時期がありましたが、そこを反省して、もう一度盛り返しましたね。マツダの技術陣は人一倍真面目ですから。そして、2012年に「CX-5」というクリーンディーゼルエンジンを搭載したSUVを出して(同車は日本カー・オブ・ザ・イヤーも獲得)から、一段と変わったと思います。

―― 1つの転換点が、2年前に出したCX-5だったと。そういえば、このCX-5以降、マツダはフロントマスクのデザインを統一しました。良く言えばBMWやベンツのような統一した世界観、悪く言えば変わり映えしないデザインということになりますが。

宇井 確かに、メーカーのアイデンティティをフロントマスクで作りこんでいくというのは、欧州車にありがちな手法ではあります。

―― デザインもさることながら、ディーゼルエンジン車が主戦場になっている欧州の中で、マツダがハイブリッド車でも電気自動車でもなく、クリーンディーゼルで勝負したことも、欧州での評価を高めている要因でしょうか。

宇井 マツダがディーゼルに本格的に取り組んで、日本でもディーゼルの負のイメージが消えましたね。走りもいいし燃費も良く、軽油自体がガソリンより安価なわけですし。マツダの取り組みが、ディーゼル車を見直す1つのきっかけになったことは事実でしょう。

もう1つ、マツダは(ライトウエイトオープンスポーツの)「ロードスター」を、生産休止することなく80年代後半からずっと作り続けてきました。クルマのコアなファンは、やっぱりスポーツカーを通してその企業を見るという風潮がありますし、欧州の自動車メーカーも必ず、ラインナップの一部にはそうしたスポーティなラインがあるんです。

―― ただ、スポーティなイメージを作るのに、かつてのホンダ車、あるいはスバリストと呼ばれる熱烈なスバル車ファンなどに比べて、マツダ車もスポーティなイメージを追ってきたのはわかるのですが、イマイチ、そのイメージが弱かった気がします。

宇井 ロータリーエンジンを手がけていた頃も、一方で、マイナスイメージとして燃費が悪いとか、出だしの悪さ、つまりトルクの細さなどを敬遠する層もいましたからね。その中でロードスターをはじめとした真面目なクルマづくりがいま、開花してきているのかなと思います。

―― お仕事柄、一般のマツダ車オーナーに接する機会もあると思いますが、最近はどんなユーザーの声が多いですか。

宇井 まずデザインがいいと。「デミオ」みたいな小さなクルマでもデザインが欧州的になってきて、女性にも人気が高いですよ。

それと、実用燃費って言うでしょう。カタログ燃費はハイブリッド車を筆頭にすごく高い数字になっていますが、実燃費とは乖離があります。そういう観点でも、特にマツダがスカイアクティブエンジンにシフトして以降は相当、この実燃費がいいので、カタログ燃費との乖離が少ないという評価はよく聞きます。

マツダ車を語る宇井弘明氏。

―― 消費者側に立つと、これもかつてよく聞いたのは、マツダ車を買う時は他社よりも値引き額が大きいけど、その分、下取りに出すと安値でしか買ってもらえないという定説がありました。

宇井 確かに90年代までは、ミニバン系のクルマで値引き50万円なんてこともありましたが、いまはそんなこともないんじゃないでしょうか。

―― さて、すでに新型モデルを発表して、9月発売を待つ新型デミオですが、プロの目から見た、このクルマの完成度はどうですか。

宇井 デザイン、性能ともとてもいいですね。特に注目なのは、やはり1.5リットルのクリーンディーゼルのターボエンジン搭載車でしょう。今回のデミオは、実燃費としては同クラスのハイブリッド車並みになるんじゃないかと。ディーゼル車はもともと低速トルクが太くて、最大トルクの発生回転数も非常に低いので、アクセルを軽く踏むだけでグッとクルマを前に押し出してくれ、回転数が低いので燃費も良くなります。

なので、低回転域のまま高速道路を走ると非常にいい燃費数字が出てくるし、その上デミオは軽くて小さいですから、高速でなく街中でも燃費は相当いいのではないでしょうか。トルクが太くて走りやすいという試乗インプレッションはよく聞きます。ディーゼルのこれまでの弊害としては、エンジン音がうるさく振動も多い、あるいはアイドリング時のノッキングなどでしたが、いまはほとんどわからないレベルですね。

かつては、たとえばフォルクスワーゲンのコンパクトカー「ポロ」などに比べると、日本のコンパクトカーは乗った時の、何というか“しっとり感”がなくて薄っぺらいクルマが多かったのですが、今度のデミオはインテリアの品質感もポロと遜色ないと思いますし、ハンドリングも欧州車レベルだと思います。

―― 宇井さんの、これまでのカーライフでマツダ車との関わりは。

宇井 いま、05年に出たモデルのロードスターに乗っています。プラス、もう1台がフォルクスワーゲンの「ゴルフ」。デミオ以降もスモールSUVの「CX-3」や新型ロードスターが出てくる予定ですから楽しみですね。特に、スモールSUVは日産が「ジューク」で成功したように、欧州では人気ジャンルですから売れ行きにも注目しています。

―― 最後に、今後のマツダ車に期待値を込めた要望を。

宇井 強いて言えば、「ノア」(トヨタ)や「セレナ」(日産)、「ステップワゴン」(ホンダ)といった、日本ではいまだ売れ筋のミニバン市場を、マツダがこれからどう考えていくのかでしょう。

(聞き手=本誌編集委員・河野圭祐)

昨年、初のクライマックスシリーズ進出を果たし、今年もシーズン序盤からリーグ優勝を争っている広島東洋カープ。最近では「カープ女子」と呼ばれる熱烈な若い女性ファンの台頭もあって、人気が急上昇している。今季は本拠地であるマツダスタジアムの観客数も増え、1991年以来、23年ぶりの優勝に向けて邁進中だ。

広島東洋カープの「東洋」は、マツダの旧社名である東洋工業を指す。「東洋」がチーム名に入ったのは68年からだった。

市民球団を謳って設立されたカープだったが、球団設立以来、慢性的な資金不足で負債が膨らみ続けてきた歴史がある。黎明期は東洋工業はじめ広島電鉄、中国新聞社など13社が出資していたものの、球団代表は各社たらいまわしで、他球団のような明確な親会社が存在しないことによる混乱も多かったという。

経営を安定させるため、63年から球団社長に就いていた、当時東洋工業社長の松田恒次氏が球団株を集約し、68年に東洋工業と松田家が株主として名を連ね、球団名に「東洋」の文字が入ることになった。

ただ、市民球団としての体裁は保つため、東洋工業自体が赤字補填等の資金提供を行うことはなく、球団経営に積極的に関与しないことになっていた。マツダは現在で34.2%の株を保有しているが、あくまで出資者であり、直接的に球団を支援するような動きはとっていない。

東洋工業がオイルショックで経営危機に陥った70年代、当時の松田耕平社長は、経営責任を取って非創業家の山崎芳樹氏にバトンを渡すと、79年には米フォードと資本提携を結び、東洋工業における松田家の発言力はみるみる低下していった。松田耕平氏はマツダ株を手放す代わりに球団の経営権を手元に残す形になった。

現・球団オーナーの松田元氏(耕平氏の息子)は、77年に東洋工業に入社しているが、82年には退社し、83年に球団取締役に就任。父・耕平氏の死去に伴い、2002年にオーナー職に就いている。次期オーナーの最右翼と見られているのが、現オーナー代行の松田一宏氏。球団の社外取締役に就いている松田弘氏(元氏の弟)の長男だ。一宏氏は慶應義塾大学卒業後、球団に就職し、マツダへの出向も経験している。まだ34歳と若く、球団オーナーとしての帝王学を学んでいるところだ。

すでにお気づきだと思うが、株式会社広島東洋カープは典型的な同族経営の企業になっている。

株主構成を見ると、マツダ34.2%、松田元20.4%、カルピオ18.5%、松田弘12.2%、松田勢津子10.1%とつづく。カルピオは球団のグッズ販売店で、球団の子会社。実質的に松田家が約61%の株を保有していることになる(05年時点)。

カープそのものは、原爆による壊滅的被害からの復興を目指したプロ野球球団として市民球団の位置づけにあるため、筆頭株主であるマツダは口出しできない。逆に言えば、マツダによる財政的支援がないために、経営者である松田家は、赤字を出すことができない状況で舵取りをしなければならない。

市民球団でありながら、同族経営が成されていることに対する批判は根強い。しかし松田家が経営をしなければ、60年代に破綻していた可能性が高いのも事実だ。

実は、株式会社広島東洋カープは39年連続で黒字を達成している。ここ数年は売上高100億円、最終利益3億円前後で推移し、年俸総額も約20億円に抑えられている。チームの強化にカネをかけない代わりに、安定した業績を残しつづけてきたのだ。

それが変化しつつあるのが、冒頭の「カープ女子」に代表される新たなファン獲得戦略と、球団グッズ販売の拡大だ。特にグッズ販売に関してはオーナー代行の一宏氏が注力している事業でもある。

収入増は球団の強化に繋がる好循環を生み出すだけに、マツダ創業家の血脈を継ぐ一宏氏の手腕に注目が集まる。

伊達美和子

森トラスト・ホテルズ&リゾーツ社長

だて・みわこ 1994年聖心女子大学文学部卒業。96年慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。同年長銀総合研究所に入社。98年森トラストに転じ、2000年取締役に。03年常務、08年専務。11年6月に森観光トラスト(現・森トラストホテルズ&リゾーツ)社長に就任。父親は、森トラスト社長の森章氏。

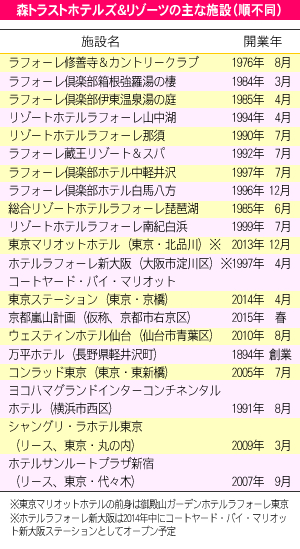

2020年の東京五輪に向け、客室単価も稼働率も軒並み上昇中のホテル業界が、さらにヒートアップしてきた。今後も続々と外資系ホテルが日本への上陸を予定するほか、日本勢も名門、ホテルオークラ東京が、1000億円超の投資額で建て替えられることになったからだ。そんな中、年々存在感を増してきているのが森トラスト・ホテルズ&リゾーツ。同社の伊達美和子社長(森トラスト専務も兼務)に、多彩な独自戦略や経営方針などを聞いた。

―― インバウンド(訪日外国人)がようやく1000万人を超え、6年後の東京五輪に向けて弾みがついてきました。受け皿となるホテル業界もホットな話題が続いています。

伊達 昨年は、訪日外国人が1000万人を超えた記念すべき年でした。今年はさらに、毎月20~30%上昇し、過去最高を更新しています。韓国のように外国籍添乗員(クルー)も含めれば、1400万~1500万人はさほど遠くない数字だと思っています。

五輪開催は、東京を魅力的にし、さらに開催後も「観光都市・東京」を定着させるための手段にしなければならないでしょう。そのため、東京の経済的魅力と都市的魅力の両方を維持しながら、海外向けの積極的なプロモーション戦略の継続が必要だと思います。

―― まず、昨年2月に社名を森観光トラストから森トラスト・ホテルズ&リゾーツに変更された、狙いや思いを改めて聞かせてください。

伊達 大きなきっかけは昨年、創業40周年の節目を迎えたことですね。旧社名は日本語でしたが、最近の当社の展開を考えますと、ホテルズ&リゾーツと呼んだほうがグローバルに対応していく上でも相応しいと考えました。

今年4月にはコートヤード・バイ・マリオット東京ステーションがオープン。

当社の歴史は、日本で初めてとなる法人会員制のラフォーレ倶楽部創業以降を第1ステージとして、第2ステージが日本の歴史あるホテルとの提携を深めた時期(軽井沢の万平ホテルへの資本・経営参加や関西のリーガロイヤルホテルグループとの資本・業務提携など)、第3ステージが国際ブランドのホテル展開の時期(コンラッド東京やシャングリ・ラホテル東京、ウェスティンホテル仙台など)、そして現在は、これまで得てきた運営ノウハウを融合し、戦略的チャレンジを行う第4ステージに入っています。既存施設もグローバルブランドに変えていくという思いも込めて社名を変えました。

―― 昨年12月に実施した、ホテルラフォーレ東京から東京マリオットホテルへのリブランド戦略は、かなり前から検討されていたのですか。

伊達 構想としては、汐留にコンラッド東京を誘致(05年)した約10年前からですね。それまではラグジュアリーな客室が少なく、東京の今後の国際競争力を考えて、宿泊主体型のラグジュアリーな施設が必要との観点で誘致した、先駆け的なホテルでした。誘致を進める中で、東京は今後、さらに外資系ホテルが増えるだろうと予測していました。事実、現在東京にある客室の9%が、36平方メートル以上のラグジュアリーな客室で、その内55%が外資系ホテルです。しかも、そのほとんどが2000年以降の進出で新しい。ラフォーレ東京の次の展開を考えると、競合と戦うためには外資系ブランドにすることが重要だろうと考えました。

―― ホテルが入るのかどうかわかりませんが、森トラストが07年に約2300億円で落札した、虎ノ門パストラルの跡地再開発の展望は。

伊達 あのエリアの課題は、六本木通りと桜田通りをつなぐ道路が足りず、特に桜田通りに抜ける道路が城山通り1本しかないことです。そういうインフラの問題が1つ。周辺の開発はどんどん進んで混雑し、最寄り駅となる神谷町駅のキャパシティも足りなくなってきてますから、そういう地下鉄との接続性をどう高めるかが2つめ。さらに3つめとして、駅前の広場的なスペースの不足も課題です。その3つの要素を、我々が手がける再開発の中でうまくソリューションしていくことが役割だと思いますね。

建物の構想につきましては当然、主力事業のオフィスビルが中心になります。これまで、たとえば京橋OMビルや京橋トラストタワーという2つのビルを作る過程で、エネルギー環境と防災面に優れた技術を盛り込みましたし、新しいビルでも高い技術を取り入れることになるでしょう。大街区と言われる虎ノ門、神谷町エリアに、防災ビルとしての価値あるビルができるわけです。

さらに、滞在機能は確実に入れようと考えています。その際、住宅の方向に特化するのか、あるいは最近、サービスアパートメントという形態も出てきていますが、そういう少しホテルに近い機能にするのか、そのあたりはこれからです。

―― サービスアパートメントは、三井不動産や三菱地所も本格的に手がけていくようです。

伊達 アジアのヘッドクオーターとしての東京において、サービスアパートメントのニーズは確実に増えていくと考えています。今後、日本の労働人口がさらに減少する中で、グローバル人材はもっと増やさねばいけません。

そして、そういう方々が住む場所は、より都心でオフィスに近く、それでいて住環境も整い、病院や高度な教育機関も近くにあることが必須条件になるでしょう。そういう受け皿を、我々が作っていければと。

特に、グローバル人材をターゲットにするのが重要で、どんな立てつけにするのがベターなのか、そこは我々の今後の企画力にかかってくると思います。

―― それにしても、コンラッド、ウェスティン、シャングリ・ラ、マリオットと、国際的なホテルを次々と誘致され、国内でも実に幅広い提携をされていて、ほかに似た企業がないという印象があります。

伊達 よく、「今後、全部外資系のホテルに変えるんですか」というご質問を受けるのですが、それは考えていません。外資系ホテルに変える価値のあるところはリブランド投資を視野に入れますが、全てに当てはまるわけではありません。

―― マリオットとの関係で言えば、プリンスホテルも提携(東京・高輪にあるザ・プリンスさくらタワー東京が自社ブランドを維持したままセールスやマーケティングでマリオットと連携)しました。

これまで、森トラストはリーガロイヤルホテルグループと提携し、3%弱ながらホテルオークラにも出資するなど、国内ホテルとの連携も活発です。マリオットとの関係を機に、プリンスホテルとも何らかのコラボレーションや連携の可能性は。

伊達 たとえば、当社は仙台でウェスティンを誘致しましたが、ウェスティンホテル東京のオーナーはまた違うわけですし。我々自身もヒルトン系とマリオット系にも関わっていることを考えると、あくまで個々の物件ごとの選択肢だと思います。

昨年12月にここ(東京・北品川の東京マリオットホテル)をオープンし、今年4月にコートヤード・バイ・マリオット東京ステーションができ、昨年9月にプリンスホテルさんが提携。さらにザ・リッツカールトン京都、大阪マリオット都ホテルも開業し、当社もコートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーションをオープンさせる予定ですので、マリオットグループだけでも相当な勢いで日本展開してきています。

ですから “マリオットファミリー”として相乗効果がお互いに生まれてきているという意味では(プリンスホテルとも)情報交換はしますし、サービス面で連携していくこともあり得るかもしれません。

―― ここまでのホテル展開の原点はラフォーレ倶楽部ですが、このラフォーレというブランドへの思いはどうでしょう。

伊達 不動産賃貸という事業から、不動産を活用するという事業にも打って出たのがラフォーレなんですね。グループの最初のホテル事業という意味では、とても重要です。

もう1つ重要なのは、通常のホテルではなく会員制ホテルを作ったことにより、ラフォーレの仕組みそのものが、独自のチャネルとなったことです。その重要性は、ラフォーレ事業を通してすごく重みを感じており、たとえば今年4月、強羅(神奈川県・箱根町)にある「湯の棲」というホテルをリニューアルオープンさせましたが、ほとんどPRしなかったにもかかわらず、ほぼ満室に近い稼働率で推移しています。これは、やはりラフォーレ倶楽部のチャネルがあるからなんですね。

同じように、ここ(旧ホテルラフォーレ東京)をリブランドする時に、マリオットを提携先として選んだのも、やはりマリオットが抱える全世界4000万人の会員と、4000棟近いホテルチャネルの存在が大きかったわけです。欧米は当然としてアジアや中国など、マリオットは常に経済成長している国にいち早く展開し、チャネルを持っていますから。

その豊富なチャネルを生かして様々な国の方が日本に来ることが、リブランドの相乗効果が最も高いと判断し、マリオットと提携したわけです。ですから、ホテルビジネスを考える時の基礎の中には、ラフォーレの事業プロセスが常にあります。ラフォーレをマリオットにリブランドしたのも、ビジネスモデルの方法論は同じで、あくまで姿を変えているだけです。

―― ラフォーレも含めて、森トラスト・ホテルズ&リゾーツという企業の将来像はどう描きますか。

伊達 さきほど言いました当社の第4ステージの中で、ホテルブランドを超えて、様々なものを融合させて昇華させることが重要です。

リブランドした東京のホテルやリニューアルした強羅のホテルは両方とも大変好調で、4月は昨年比で倍の売り上げとなりました。新規ホテルも早い段階から高稼働でスタートしています。このような投資をしている傍ら、イノベーション事業部という部署も作りました。

森トラストというディベロッパーが、いわば大型トラックのように大きな動きをしているのに対して、もう少し違う、ソフト分野を担う部署としてイノベーション事業部を立ち上げました。ですからこの部署の可能性は多彩で、太陽光発電事業もあれば、アグリビジネス、予防医学に関するプログラムや施設の提案も行っています。

また、コートヤード・バイ・マリオットでは、外部から見える1階レストランの見せ方にも工夫を凝らしていますし、こうしたノウハウを生かしつつ、森トラストの賃貸ビル内で働く方々に提供する、社員食堂的なビジネスの展開についても検討を始めました。

要は、いままでやってきたホテルのホスピタリティ事業を少しずつ分解しながら、ホテル業という殻から抜け出すような活動に結びつけていこうと思っているところです。

(聞き手・本誌編集委員・河野圭祐)

遠藤裕之 ケーズホールディングス社長

はせがわ・ひろゆき 1951年生まれ。茨城県出身。1973年日本マクドナルド入社。85年カトーデンキ販売(現ケーズホールディングス)入社。、95年取締役、2006年専務取締役。11年6月より現職。

エコポイント、テレビのデジタル化などの追い風に乗って、売り上げを伸ばしてきた家電量販店。しかし、こうした需要が終わると同時に、消費が低迷するなかで一転、苦境に立たされた。アベノミクスによって一息ついたものの消費税増税、ネット通販という新たな消費スタイルの変化にどのように立ち向かうのか。ケーズホールディングスの戦略を聞く。

会社は誰がやっても変わらない

〔消費不況といわれる市場環境、同業他社やネット通販との価格競争と、逆風下での経営を強いられている家電量販店業界。アベノミクス効果によって、明るい兆しは見えつつも消費税の増税と“喜憂相半ば”といった状態にある。

そんななかにあってケーズホールディングスの売り上げは2012年、13年と前年割れしたものの、14年3月期は前年比3.5%増と持ち直した。しかし、4月からの消費税増税の影響が懸念される。とはいえ、消費税導入前のマスコミの取材に遠藤裕之社長は「影響は一時的で夏ぐらいには回復する」と語っていた。インタビューは現在の足下の状況からはじまった〕

売り上げ自体は、予定通りという感じですね。ただ、想定していたよりは影響を受けているという感じはあります。イメージとして4月は前年同月比80%、5月が90%で、6月に同じになって、7月からプラスと考えていたのですが、そこが若干弱い。とはいっても、これは消費税の影響というより、去年は6月に入った直後から猛暑で売り上げが伸びたのですが、今年は7月中盤から暑くなったという影響が大きい。

来年も消費税の増税が出ていますが、駆け込みがあって、反動減があっても、期をまたがないのでフラットに考えればいいと思っています。

当社は基本的に前年と比較して「大変だ」とか、「今年はいい」という見方をしないので、ここまではまあまあ順調だと思っています。

そもそも11年までの売り上げが、テレビのデジタル化などによってとんでもなく売れた特別な状態でした。ですから「これは会社の実力でも能力でもない」と僕はずっと言っていました。あの状況を実力と思ってしまうと、落ち込んだときに「会社の力が落ちた」となってしまう。そうなると、それを戻すにはどうすればよいかという話になります。

しかし、あの売り上げ自体がたまたま起きた事象だと思えば、落ちても気にする必要はなく、大きなプレッシャーを感じることはありません。もちろん、実際の数字を見れば厳しいですから、ため息も出ますがそれはそれとして、ゆっくりと戻っていけばよいと考えていました。というのは、家電の需要というは基本的に、特別なイノベーションが起きない限り、買い換えの需要で成り立っています。この買い換え需要をしっかり取れる体制を保っていればよいと考えています。

〔家電量販店というと、競合他社との弱肉強食の熾烈な戦いが繰り広げられているイメージがある。そんななかで同社は、加藤修一会長の「がんばらない」「従業員1番、取引先2番、お客さま3番、株主4番」といった独特の経営理念のもと成長し、業界4位のポジションにある。11年6月、遠藤社長はそんなカリスマ経営者の加藤現会長から、経営のバトンを渡された〕

私が社長になったのは、たまたまなんですよ。会長からは「サイコロをふったら“遠藤”という名前が出たからやれ」と。これまで営業の黒子として仕事をしてきたので「トップになる気はありません」とお断りしたのですが、「サイコロをふったら出ちゃったから」と(笑)。「会社は誰がやっても変わらないよ」と言われ、受けることにしました。

当社は64年間増収を続けてきて、私が社長になってから、どーんと落ちました。しかし、これまで会長から「一喜一憂すると施策を間違う」という教育を受けていたので、そのことを意識してやってきました。ありがたいことに昨年度は増収増益になり、「連続増収増益の再スタート」だと社内では言っています。

前にお話ししたようにそれまでの売り上げが“特需”によるものだから、それが落ちても、何かで埋めようと考えるのではなく、売り上げが落ちたなりに、利益が出る方法をしっかり考えていこうと思っていましたね。

社長になったからといって、僕の独自の考え方で経営をしようという考えはまったくなく、基本は「正しいことをしっかりやり切れる会社になろう」ということを社内でも言い続けてきました。

「がんばらない」というのは、つまりは「余計なことはしない」ということです。といっても、これは怠けるという意味ではなく、やることは1つ、お客さまのご要望にお応えするということです。100人のお客さまがいれば、その要望も100通りある。その100通りの要望に対し、それぞれの従業員が正しいと思うことを実践していただくことです。そして、お客さまに相対している従業員が、正しいと思うことをやり切れる環境をつくるのが僕ら経営側の仕事です。

たとえば、1週間前に買った商品が壊れたとお客さまが来店されたとき、そのお客さまが何を望まれるのかを見極めて、対応した従業員の判断で行ってよいということです。また、冷蔵庫や洗濯機が故障して来店されたお客さまであれば、使えないで困っているのですから、お客さまの優先度が高くなります。そのとき配送がいっぱいであっても、その日中に配送できるよう手配してみるなど、その従業員の判断で行ってよいと言っています。

もちろん、そのときどきの判断でミスもあるでしょう。しかし、当社では怒られる、叱責されることはないので、個々が自由に考えて行動できるんですね。こうしたことは研修などで身に付くものではなく、社内の伝承、企業文化によって長い時間のなかでつくられたものだから、一朝一夕にできるのではありません。

「従業員が1番」というのも、「お客さま第一」を実現するための従業員が1番なんです。従業員がこの会社で働きたい、毎日、会社に行きたいと思って出社できる会社なら、お客さまに対しても親切になり、それが結果的にお客さま第一になります。従業員に「働け、コラ!」と言ったのでは、「お客さまに親切に」と言っても、なかなかできません。

取引先が第2というのも同じです。仕入れをギリギリと値切ってしまっては、売れている商品、こちらがほしい商品を当社に入れようとは思いませんよね。従業員は、お客さまがほしいという商品を売る。そのために商品を揃えなくてはならないのですから、取引先が重要で、結果的にお客さま第一につながる。そして、それが会社の利益につながり、それが株主への還元になります。

「少子化といっても世帯数は増えている」と話す遠藤社長。

〔ケーズデンキグループの店舗数は、429店舗(14年6月末日現在)。同社の店舗展開は、都市圏の中心部に大型店舗を出すのではなく、中心部の周辺にドミナント方式で展開するというのが特徴だ〕

店舗展開については、中長期にどのエリアにどういう店をつくっていくかという計画に沿って行っています。単年度では40~50店舗の出店ができるようにとは言っています。しかし、エリアによっては、こちらの希望通りの広さの土地がないなど、さまざまな問題であるので、今年は36店舗、13年は38店舗、12年は29店舗という状況です。

東京都心への進出は、今のところ考えず、東京近郊のエリアへの出店を進めています。また、西日本のエリアでは、大阪、兵庫と西へと向かいながら、今、岡山にまで来たという感じです。西へはこれからも伸びていきますが、他の地域でもまだまだ出店できるところがたくさんあります。都心部よりも出店するところがほかにもあるということです。

ドミナント方式にしているというのも、大きい店舗を展開すれば、1店舗の商圏は広くなりますが、コストも高くなる。そのため各店舗のエリアを重ねながら商圏を広げていくというのが私たちの考え方です。

この方式であれば、トータルのシェアを広げながら、販促費を下げることができ、結果、経費率を上げなくて済むわけです。ところが大都市圏に大型店をつくると、その1店にダイレクトにすべてのものがかかってしまうので、なかなか利益を出しにくい。当社は経費をしっかりとコントロールし強い体質を持った会社にすることが念頭にあるので、店舗展開においても、急拡大というのは基本的にはありません。

〔家電量販店が逆風に立たされた原因の1つに、ネット通販との新たな価格競争がある。そんななかリアル店舗を持つ量販店は「ネット通販のショールーム」とさえいわれる。しかし、遠藤社長のネット通販に対する考え方は独自で、最終的にはネット通販も家電量販店同士の新たな戦いの場になると予測する〕

ネット通販は難しい部分もありますが、お客さまの買い方の違いなので、ひとりのお客さまがリアル店舗で買うときもあるし、ネットで買う場合もある、という捉え方をしています。つまり、ネットで買い物されるお客さまも、状況や商品によって買い方を変えているということです。

ネット通販によって売り上げが伸びないという話を聞きますが、当社の場合は、変わっていません。当社もネット通販をやっていますが年間の売り上げは全体の1%ぐらいです。これを伸ばそうという考えは今のところありません。はっきり言ってしまうと、ネット通販で家電だけを売っていたら、収益が出にくいのです。ネット通販による家電の粗利では、物流コスト、ショッピングモールへの出店フィーを吸収しにくいのです。

アマゾンさん自体が扱っている家電の品数は少なくなっているように感じますし、家電量販店の一部がアマゾンさんを通じて販売しているというのが現状です。

以前から僕は「ネットに対抗する必要はない。何もしなくていい」と言ってきましたが、それが現実になってきたように感じています。

家電について言えば、日本は、米国や欧州とは環境がまったく違います。そもそも「ネット対リアル店舗」と言うからおかしくなってしまうのです。もちろん、ネット通販がなくなるとは思っていませんが、最終的にはネットにおいても家電量販店同士の戦いになると考えています。

〔「リアル店舗とネット通販の違いは価格差だけ」という遠藤社長。将来、家電においては、リアル店舗を展開する家電量販店がネット通販を制するとさえ話す〕

ネット通販の強みは価格の安さといわれますが、実際に値段がとんでもなく安いものというのは、一部です。その安く売っている業者さんは、どのように仕入れられているか私にはわかりませんが。

年間の出店計画の約4分の1は既存店のリニューアル。

ネット通販で買い物する理由は、利便性ではなく、ほとんどが価格だと思います。しかし、将来はこの価格もリアル店舗、ネット通販は一緒になると思っています。なぜなら、先ほどお話ししたようにごく一部の商品をのぞいて、ネット通販においても家電量販店同士の戦いになるからです。そのとき家電量販店以外のお店が今のようなかたちでネット通販をするメリットがあるか疑問です。

まず、ネット販売では物流費がかかります。次にモールに出店したときの出店フィーがあり、利益からこの2つが経費として差し引かれます。リアル店舗では、持ち帰っていただける比率が高いので価格が同じなら、利益はリアル店舗のほうが多くなります。仮にこうして浮いた経費分を値引きに回せば、リアル店舗のほうが安くすることが可能かもしれません。

また、リアル店舗では、店舗の維持費や人件費がかかり、ネットはそれがかからないので安いといわれますが、これも真逆だと思っています。

ネット通販は取り寄せ販売なので、表面上はさまざまな商品を並べることが可能です。しかし、僕らは店舗があるので、販売商品は各店舗にある在庫を使うので現物が揃っており、発送の時間もかかりません。

しかも、僕らがやっているネット通販は、お客さまがネットで当社に注文を入れると自動的に、そのお客さまの家(配送先)に一番近いお店に伝票が送られ、そこから商品が届くようになっています。ですから、商品の交換や故障があれば、メーカーのコールセンターではなく、近くの店舗で受け付けることができます。そして、修理はもちろん、その場での交換が簡単に行えます。

価格だけなら、ネット通販の価格を1000円、500円安くしようと思えばできます。また、プログラムを使えばいくらでも他社より安く表示できる。しかし、これからのネット通販では、価格だけではなく、安心してお買い物をしていただくにはどうするかということが重要になると思っています。

(構成=本誌・小川 純)

人口減少の日本においても伸び続けている飲料市場。中でも伸び方の大きいのが緑茶市場だ。2000年代前半には、飲料市場における緑茶のシェアは、コーヒー、炭酸飲料、果実飲料、スポーツドリンクに次いで5位だったが、いまではコーヒー、炭酸に次ぐ3位となり、出荷量もこの10年で5割近く伸びている。

この緑茶市場において、緑茶単品のシェア1位は伊藤園の「おーいお茶」、2位がサントリーの「伊右衛門」という構図が定着していた。ところが13年には、日本コカ・コーラの「綾鷹」が伊右衛門を逆転、2位に躍り出た(日本コカ・コーラ調べ)。

綾鷹が発売されたのは07年。それ以前、日本コカ・コーラには「一(はじめ)」という緑茶があったが、思うような実績を残せず、モデルチェンジに踏み切った。それが育って、3強の一角を占めるまでになったのだ。

「でもここまで順調に育ってきたわけではありません」

と語るのは、日本コカ・コーラマーケティング本部ティーカテゴリー緑茶グループグループマネジャーの薄井亜希子氏だ。

「綾鷹開発にあたっては、『急須でいれたようなお茶の味わい』をコンセプトとしました。そのために開発者が考えたのは、『にごり』を入れるということでした。にごりには旨味がつまっていますが、それまでは商品の安定性を考慮してにごりを取り除いていました。それをあえて入れることにしたのですが、当初は製造ラインをはじめ社内では大反対です。でも実際ににごりのある試作品を試飲してもらうなどし、粘り強く説得して、発売に漕ぎつけました」

商品化にあたっては、創業450年の歴史を持つ宇治の老舗茶舗、上林春松本店の協力を得た。上林春松本店は、豊臣秀吉ともゆかりが深く、日本のお茶文化を支えてきた。その伝統の技を活かし、さらには原材料として使用する茶葉の味わいと品質を上林春松本店と日本コカ・コーラで最終確認することで、綾鷹は誕生した。

それだけに、日本コカ・コーラは綾鷹の味には絶対の自信を持っており、その味を知ってもらえれば、販売も伸びていくはずと考えていた。ところがそうは甘くなかった。

「ペットボトルの緑茶でにごりのあるものは無かったため、にごりに抵抗を感じる方もいたようです。そうではなく旨味だということを知っていただくためのコミュニケーション活動も行ったのですが、渋みや苦みがあるのではないかと受け止める人も多かった。一定の理解を受けるまでにはなったのですが、そこからなかなかジャンプできないというのが実情でした」

そこで10年に戦略を大幅に見直した。前述のように、それまでは綾鷹のにごりという特徴への認知を上げることがコミュニケーション戦略の狙いだった。

「そこで、コミュニケーションのポイントを“急須でいれたような味わい”に変えることにしました。緑茶ユーザーは30代から40代以上。いまでは家に急須のない家庭もあるようですが、この世代の人たちは、必ず家で、お母さんやおばあちゃんが急須でいれてくれたお茶を飲んでいます。それだけに、急須でいれたお茶には、手間をかけていれたおいしい味わいや、人と人とのつながり、自分は日本人なんだと意識するなどの、ポジティブなイメージを持っていたからです」

今年、全国で開かれた「綾鷹茶会」。多くの人が綾鷹の味わいを体験した。

消費者に緑茶飲料を飲み比べてもらって、急須でいれたような味わいのお茶はどちらか、という味覚調査、11年からは和の専門家100人による味覚調査を実施し、その調査結果に基づくTVCMを開発。調査結果の定量データを提示するCMは話題になった。

パッケージも一新した。いまの綾鷹のボトルラベルには急須の絵が入っているが、発売当初にはなかったものだ。これも「にごり」から「急須」にシフトするにあたり、消費者によりわかりやすくアピールするために採用したものだ。もっとも社内には「スタイリッシュじゃない」と反対の声もあったというが、消費者調査の結果を信じて、薄井氏は押し切った。

結果は吉と出た。“急須でいれたようなお茶”を前面に出し、コミュニケーションと店頭活動の強化とパッケージ変更により、綾鷹の販売は急速に伸び始めた。その勢いはいまも続き、60カ月以上連続で、対前年比で売り上げを伸ばしている。そして昨年、緑茶単品のシェアで伊右衛門を抜いて業界2位となったのは冒頭に記したとおりである。

世界の飲料メーカーのトップであるコカ・コーラ社でも、単一ブランドで10億ドル以上売り上げる商品は、わずかに17ブランドを数えるのみ。そしてその中のひとつが綾鷹だ。綾鷹の場合、コークなどと違い日本国内でしか流通していない。それでいて17ブランドの一角を占めたことは快挙と言っていい。

飲料の世界はサバイバルゲームの世界でもある。毎年数多くの新商品が生まれるが、その大半が、あっという間に市場から消えていく。定番商品として、長年にわたり消費者に愛され続ける商品が生まれる確率は「千三つ」とも言われている。

「開発して市場に出るまでには、何百人もの人が携わっています。営業活動をしている人も含めると何万人です。だからこそ、ひとつの商品を市場に定着できた時の喜びは非常に大きい。綾鷹は、発売からこの10月で8年目となります。完全に定着したとはまだ言えないと思いますが、それでもお茶ブランドのひとつとして認識していただけるところまでは来たのではないでしょうか」

薄井氏にとっても、綾鷹は1ブランド以上の意味を持つ。

「綾鷹には多くの人の思いがこもっている」と薄井亜希子氏。

薄井氏はコンサル会社を経て1998年に日本コカ・コーラに入社するが、その面接で「本当においしい緑茶を世の中に送り出したい」と訴えた。普通、日本コカ・コーラに入社する人は看板商品であるコークなど、炭酸系飲料を志望するケースが多い。ところが薄井氏は静岡県出身。しかも祖母の実家が製茶卸業を営んでおり、小さい頃からお茶は常に身近にあった。

それだけに、かつてのペットボトル入りのお茶の味わいには満足できなかったという。そこで、自らの手でおいしいお茶を市場に送り出したいと考えたのだ。

その夢がかない、しかも綾鷹が日本コカ・コーラのお茶製品としては例のない大ヒットとなったのだ。薄井氏自身「本当に楽しんで仕事をしています」と打ち明ける。

また今年に入ってからは「綾鷹」が目指した味わいを五感で体験できる「綾鷹茶会」を全国10カ所以上で開催。東京の茶会には6000人もの人が訪れるほどの人気となった。

6月には新商品「綾鷹まろやか仕立て」を発売した。綾鷹よりも低温のお湯でじっくり抽出することにより、渋みを抑え、まろやかな甘みとすっきりとした後味を実現した。

「綾鷹は味わい深いけれど少し渋い、というお客様がいます。そういう人に飲んでほしい。おかげさまでセールスは順調ですし、認知度やトライアル率も通常の新製品を大きく上回っています。綾鷹とのカニバリもミニマムでおさまっています。これからはまろやか仕立てが綾鷹に並ぶ2本柱となるよう、じっくりと育てていきたいですね」

スパイラル・アップ社長 原 邦雄

はら・くにお 1973年兵庫県生まれ。96年大阪工業大学を卒業し日本食研入社。5年後に船井総研に転じる。その後、ラーメンチェーンに転職し、下積みから店長までを経験。覆面調査会社シーズを経て、2011年スパイラル・アップを設立した。クラレ、クラボウを設立した大原家の末裔でもある。

―― 原さんはコンサルタントとして、「ほめ育」というのを提唱しています。その名のとおり、ほめることによって社員を育てようということです。昔からよく「ほめて伸ばす」とはいいますが、そこにフォーカスを当てた経営指導というのはあまり聞いたことがありません。

原 「ほめ育」という言葉を使うようになったのはこの1年半ほどのことですが、2011年5月にスパイラル・アップを設立してコンサルタントとして独立して以来、ほめて育てる経営を提唱しています。

―― どういう経緯で、ほめ育に行きついたのですか。

原 その前に、これまで僕が歩いてきた道を説明したいと思います。

僕は大学時代まで空手をやっていたのですが、武道家というのは、根拠はないのに妙な自信を持っている人が多い。僕もその1人で、大学時代に、自分は日本一の営業マンになると決めました。

そこで選んだのが日本食研です。この会社は営業マン全員の成績を公表しており、3年で1位になれなかったら辞めるつもりで入社しました。ところが十何位にはなれても1位になれない。そこでもう2年頑張ったのですが、最高位は9位どまり。これは向いてないと判断して退職しました。

次に入社したのが船井総研です。日本食研時代から、僕は自腹で船井総研のセミナーを受講していました。そこに登場する講師が、若いにもかかわらず、出席した社長たちを相手に堂々と話している。これだ、と思い、今度は日本一のコンサルタントを目指して船井総研に入ったのです。

週に3日は徹夜するようなハードな仕事でしたが、やりがいはありました。でもそのうちに、もっと現場を知りたいと思うようになってきた。というのも、企業の売り上げは、社長ではなく、現場がつくっている。ところがコンサルタントの多くは現場を知らない。そこで実際に現場に飛びこんでみました。

―― 何をしたんですか。

原 船井総研を辞め、知り合いのラーメンチェーンの社長に頼んで入れてもらい、皿洗いから始めました。

それまでは年商何百億円の社長の相手をしていたのに、ラーメン屋では包丁も持てず、伝票もろくにつけられない。18歳の女の子にボロカスに言われる始末です。

―― 周りからは呆れられたでしょう。

原 元同僚もラーメンを食べにきてくれたのですが、僕とは目を合わそうとしない。何しろ叱られっぱなしでしたから。

―― 全然ほめられていませんね。

原 それでも、しばらくすると仕事にも慣れ、店長に昇格することができました。

―― 元コンサルとして経営ノウハウはしっかり持っているし、下積みを経験し現場も知った。怖いものなしですね。

原 ところがそうではありません。その店のスタッフがどんどん辞めていき、最後は僕と副店長の2人しか残りませんでした。まだ若く、身体の無理もきいたから、なんとか店を回せましたが、夜、店を閉めたあと、1人でどうしたらいいか考え込む毎日でした。ダメ店長の烙印を押されたのもこの頃です。

転機は店長として2つ目の店で迎えました。店を替わっても、僕は何を変えたらいいかよくわかっていませんでした。そんな時、スタッフの1人から、「うちのMVPは誰ですかね」と言われたのです。「何?それ」と思いました。それまでスタッフが頑張っていると思ったことはなかった。一人ひとりがもっと働けば売り上げはもっと上がるのに、というのが正直な気持ちでした。

でもスタッフの言葉を聞いてから、少し考え方を変えてみると、ある女性スタッフがMVPにふさわしいことがわかりました。シフトにも貢献してくれていたし、日々、成長してむずかしい業務もこなせるようになっていた。このように、スタッフそれぞれについて、いいところを探してみました。

そのうえで、月に1度、店を閉めたあと全員で食事しながら、スタッフのいいところをほめ、最後に今月のMVPを発表し、全員で拍手を送るようにしたのです。そうしたところ、売り上げはどんどん上がっていく。しかもそれまで8人シフトだったものを5人で回せるようにもなりましたから、利益を大きく伸ばすことができた。これが、ほめ育の原点です。

―― この経験をもとに、コンサルタントとして独立したんですか。

原 その前にもう1社あります。シーズという覆面調査会社が大阪に進出することになり、その第1号社員となりました。ここの覆面調査は、人や会社のほめるところを探すというもので、これもいまの仕事に結びついています。

忘れられないのは、橋下知事時代の大阪府の仕事を取ったことです。当時、府の施設や職員のリストラが話題になっていました。でも職員の誰もが最初は志を持って入ってきたはず。それを僕が探します、といって調査の受注に成功しました。調査を終えレポートを提出した時は、橋下知事の発表の仕方も考えました。最初に「やっぱりダメでした」などと言ったら、職員はやる気をなくしてしまう。そこで、最初に「思ったよりよかった」というようにアドバイスしました。民間に比べればけっしてよくない。それでも第一声をこうすることで職員自らも変わろうという気になるのです。

この仕事が評価されてシーズの仕事は順調に伸びていきました。それを見届け、いよいよ独立することにしたのです。

―― クライアントはすぐに見つかりました?

原 半年間は苦労しましたが。串カツチェーンの仕事を引き受けてからはとんとん拍子で、いま70~80社のコンサルティングを行っています。

―― ほめ育とは具体的にどんなことをするのですか。

原 最初に「ほめ育シート」をつけるところから始めます。部下一人ひとりに対して「ありがとう」「成長したところ」「期待するところ」などを具体的に書き込み、月に1度、部下に渡します。これだけで職場の雰囲気は大きく変わります。

―― 社員にしてみれば、上司が自分の仕事をきちんと見ていることがわかり、それが励みになるんでしょうね。

原 おっしゃるとおりです。見ていることの証拠がほめ育シートです。これに加えて「ロジックツリー」と呼ぶアクションシートなどを活用することで、売り上げは劇的に伸びますし、社員の離職率も激減します。

―― 外食産業だけに通用する手法ですか。

原 そうではなく、どんな業種でも基本的には同じです。最近では、介護業や学習塾からの依頼が増えています。介護の現場では社員の離職率の高さが問題になっています。ほめ育によってこれを防ぐことが可能です。

―― 今後はどのように展開していく予定ですか。

原 このほど、日本ほめ育協会という一般社団法人を設立しました。この協会を通じてほめ育コンサルタントを増やし、それによってほめ育を普及させ、日本の企業が元気になることを願っています。

さらには海外展開も視野に入れています。すでにロサンゼルスに会社を設立し、活動を開始しています。これをヨーロッパ、アジアへも広げていきたいですね。日本で成功したものは海外でも通用する。そう信じています。